Как творить историю бесплатное чтение

Часть первая

Как делать кофе

Все начинается со сна…

Все начинается со сна. Эта история, которая может, подобно окружности, начаться везде и нигде, начинается для меня – как-никак это моя история и больше ничья, да и быть никогда не могла ничьей, только моей, – со сна, который привиделся мне одной майской ночью.

Сон был самый что ни на есть дурацкий. В нем присутствовала Джейн, чопорная и негнущаяся, как перекрахмаленная ресторанная салфетка. Он тоже там был. Разумеется, я его не узнал. Я с ним и знаком тогда толком не был. Просто старик, которому киваешь на улице или улыбаешься, чинно придерживая перед ним дверь библиотеки. Сон омолодил его, обратив из безликого старого бородача с усеянной печеночными звездочками кожей в подобие бармена Мака Сеннетта[1] – обвислые черные усы, прилепившиеся к вытянутой, белой от недоедания физиономии висельника.

При всем том физиономия-то была его. Хоть я тогда этого и не знал.

Во сне он находился вместе с Джейн в лаборатории, в лаборатории Джейн, разумеется, – сон оказался не настолько пророческим, чтобы предсказать размеры его лаборатории, ставшей известной мне лишь позже, – то есть это если мой сон вообще следует считать пророческим, каковым он вполне мог и не быть. Надеюсь, вы меня понимаете.

Похоже, мне предстоит попотеть.

Так или иначе, Джейн смотрела в микроскоп, а он стоял сзади и тискал ее. Поглаживал между бедрами, сунув руку под длинный белый халат. Она-то не обращала на это внимания, а вот я оскорбился – оскорбился, когда рука, скользившая по нейлону, замерла и я понял, что пальцы его добрались до самого верха длинных ног Джейн, туда, где чулки заканчиваются и начинается мягкая, жаркая, укромная плоть – жаркая, укромная плоть, принадлежащая мне, начнем с этого.

– Оставь ее в покое! – кричу я с некоего незримого режиссерского места, находящегося позади кинокамеры, так сказать, сна.

Он поводит в мою сторону грустными глазами, цепенящими меня, как они всегда это делали, яркой лучистостью своей синевы. Вернее сказать, делали впоследствии, поскольку к тому мигу я, в моей реальной, наяву протекавшей жизни, еще не обменялся с ним ни единым взглядом.

– Wachet auf,[2] – говорит он.

И я подчиняюсь.

Сильный свет майского солнца отбеливает землистую кремовость грязноватых штор, которые мы собирались сменить еще месяц назад.

– С добрым утром, малыш, – бормочу я. – Два куска «Глостерского»… мама всегда говорила – это не сыр, а блаженный сон.

Однако ее нет. Джейн то есть нет, не мамы. Впрочем, и мамы, строго говоря, тоже. Ее-то уж нет точно. Ту т у нас история совсем другого толка.

Та половина постели, на которой спит Джейн, холодна. Я напрягаю слух, пытаясь различить шипение душа или бряцание чайных чашек, неуклюже сваливаемых на сушильную доску. Все, что делает Джейн вне работы, она делает неуклюже. Ей свойственно обыкновение отворачиваться от собственных рук на манер брезгливой студентки-медички, подбирающей свежеотрезанный аппендикс. К примеру, рука, держащая сигарету, может тянуться влево, а Джейн при этом смотрит вправо, давя окурок о блюдце, книгу, скатерть, тарелку с едой. Женщины с плохой координацией, близорукие женщины, долговязые, неповоротливые, неловкие женщины всегда казались мне чудовищно привлекательными.

Вот теперь я начинаю просыпаться. Последние крохи сна улетучиваются, я готов взяться за утреннюю головоломку – переизобретение себя самого. Я смотрю в потолок и вспоминаю то, что имею вспомнить.

На миг оставим меня лежащим в постели, собирающим себя по кусочкам. Я как-то не уверен, что рассказываю эту историю правильно. Я уже говорил, что она подобна окружности, в которую можно войти в любой ее точке. Она подобна также окружности, в которую нельзя войти в любой ее точке.

Мой бизнес – история.

Ну-ну, нашел начало… история для меня никакой не бизнес. Спасибо и на том, что воздержался от поименования истории своим «ремеслом», – полагаю, это дает мне право записать на мой счет пару очков. История – моя страсть, мое призвание. Или, если быть болезненно точным, это сфера моей наименьшей компетентности. То, чем я пока что занимаюсь. Будь я человеком терпеливым и дисциплинированным, я выбрал бы литературу. Однако, хоть я и способен читать «Мидлмарч» и «Дунсиаду» или, не знаю, Джулиана Барнса либо Джея Макинерни[3] с удовольствием, не меньшим того, что получают от них другие, в мозгу моем отсутствует тот маленький участок, дополнительная доля, которая безусловно имеется у студентов литературного факультета, доля, позволяющая им сохранять отстраненность и наделяющая отвагой, необходимой, чтобы рассуждать о книгах («текстах», сказали бы они), как иные рассуждают о статьях договора или структуре клетки. Помню, как в школьном классе мы читали какую-нибудь оду Китса, сонет Шекспира или главу из «Скотного двора». Внутри у меня все тряслось, мне хотелось плакать – только от слов, от простого чередования звуков, ни от чего иного. Однако, когда доходило до написания Сочинения, я сбивался и терпел неудачу. Я так и не смог уразуметь, с чего полагается начинать. Как можно выдерживать дистанцию и писать в академически одобренном стиле о том, что заставляет тебя ежиться, дрожать и всхлипывать?

Я вспоминаю дитя из романа Диккенса, по-моему, из «Тяжелых времен», девочку, выросшую в цирке, проводившую все дни с лошадьми, ухаживая за ними, кормя их и любя. В романе есть сцена, в которой Грэдграйнд (точно, «Тяжелые времена», только что проверил), желая похвастаться своей школой перед визитером, просит эту девочку определить, что есть «лошадь», и, разумеется, малышка тут же лишается слов, запинается, мнется и беспомощно таращит глаза, что твоя дворовая собачонка.

«Ученица номер двадцать не знает, что такое лошадь!»[4] – объявляет Грэдграйнд и с широкой презрительной улыбкой поворачивается к маленькому, разбитному проныре Битцеру, самоуверенному уличному мальчишке, который за всю свою жизнь и лошадей-то видел разве что частями, – полагаю, когда швырял в них камни. Поросенок, самодовольно осклабясь, встает и выпаливает: «Четвероногое. Травоядное. Зубов сорок…» – и так далее, заслуживая бурные овации и всеобщее одобрение.

«Ученица номер двадцать, теперь ты знаешь, что есть лошадь», – говорит Грэдграйнд.

Так вот, всякий раз, что меня просили написать сочинение на тему вроде «“Прелюдия” Вордсворта как самолюбование в отсутствие возвышенного», я, получая мою работу назад с отметкой «1», или «0», или уж не помню какой, чувствовал себя так, словно я-то и есть запинающаяся обожательница лошадей, а весь остальной класс состоит из нахальных, попугайствующих поросят, каждый из которых уже умудрился лишиться души. С успехом писать о книгах, поэмах и пьесах можно, лишь если они тебя не волнуют, не волнуют по-настоящему. Конечно, все это бред истеричного школьника, позиция, порожденная не чем иным, как самовлюбленностью, тщеславием и трусостью. Да, но до какой глубины прочувствованная. Все школьные годы я сохранял убежденность в том, что «литературные исследования» есть вереница аутопсий, произведенных бессердечными лаборантами. Хуже, чем аутопсий: биопсий. Вивисекций. Даже с кино, которое я люблю больше всего на свете, больше жизни, даже с ним поступают ныне подобным же образом. Теперь без методологии о кино и заикаться-то нечего. Как только нечто становится темой университетского курса, ты понимаешь – оно мертво. История, как я обнаружил, область для меня более безопасная: я не люблю Распутина, или Талейрана, или Карла Пятого, или кайзера Вилли. Да кто же их любил? Историку дарована приятная роскошь – он сидит, ничем не рискуя, за письменным столом и указывает, где обмишурился Наполеон, как можно было избежать вот этой революции, свалить вон того диктатора или выиграть то сражение. Я обнаружил, что могу относиться к истории, в которой все и впрямь мертвы, с совершенно упоительной бесстрастностью. До известных пределов. Что и возвращает нас к нашему повествованию.

Как историк, я должен, вообще-то говоря, обладать способностью дать простой и ясный отчет о событиях, происшедших в… ну-ка, ну-ка, и где же они произошли? Все это очень спорно. Когда вы углубитесь в мой рассказ, то поймете, сколь огромные стоят передо мной проблемы. Историк, сказал кто-то – по-моему, Берк, а если не Берк, то Карлайль,[5] – это пророк, обращенный в прошлое. Я к моей истории подходить таким манером не могу. Загадка, которая меня донимает, лучше всего формулируется посредством следующих утверждений:

А. Ничего из нижеследующего никогда не происходило.

Б. Все нижеследующее – чистой воды правда.

Вот и вертись тут. Получается, что моя задача – рассказать вам историю, которая никогда не происходила. Возможно, это и есть определение художественной литературы.

Готов признать, мое вступление выглядит несколько игриво: меня, как и любого читателя, выводят из себя авторы, норовящие привлечь внимание к своей технике письма, – само это предложение глубже, чем большинство прочих, погрязло в нечистой эластичности прямой повествовательной кишки, но тут уж я поделать ничего не могу.

Я видел на прошлой неделе пьесу (пьесы с фильмами несравнимы, то есть совершенно. Театр мертв, однако я люблю понаблюдать иногда за расчленением трупа), в которой одна из героинь выдала примерно следующее: правда о чем бы то ни было, сказала она, походит на чашу с рыболовными крючками – ты пытаешься рассмотреть одну малюсенькую правдочку, а вытаскиваешь на свет божий всю их черную и опасную гроздь. Я не могу допустить, чтобы нечто подобное произошло и со мной. Я должен как-то разделить и распутать крючки, дабы они, даже если им предстоит вытащиться на свет всем сразу, появились, по крайней мере, аккуратно сочлененными, подобием цепочки из канцелярских скрепок.

И потому я чувствую, что могу с достаточной уверенностью начать с такого маленького ряда сцепок: если бы не ослабевший замочек, не алфавитное соседство и не дикий, изнуряющий похмельный сушняк, донимавший Алоиза, мне и рассказать-то вам было нечего. Так что мы в полном праве начать с того, что я уже объявил началом (хоть потом от объявления и отрекся). Вот я и лежу, гадая, подобно Китсу: Мечтал я? – или грезил наяву? Проснулся? – или это снова сон?[6] И гадая также, почему, о Иисусе, Джейн не лежит рядом, свернувшись теплым калачиком?

Часы сказали мне – почему.

Времени – четверть десятого.

Она никогда еще так со мной не поступала. Никогда.

Я полетел в ванную, вылетел из нее с пузырящейся в уголках губ зубной пастой.

– Джейн! – забулькал я. – Какого хрена? Уже больше половины десятого!

В кухне я сцапал кастрюльку и принялся лихорадочно искать кофе, кусая в панике мятно-фтористые губы. Пустая банка «Кенко» и пачки, пачки, пачки чая.

«Розмариновое рандеву», господи ты боже мой! Рандеву? «Апельсиновый блеск». «Бананово-лакричная мечта». «Ночное наслаждение».

Иисусе, да что это с ней? Все чай, чай, чай. И ни зерна, ни пакетика кофе.

И вот, в глубине буфета… триумф, блаженство. Ууф! Большой аквафрешный поцелуй тебе, дорогая.

«Колумбийский кофе “Надежный путь”, тонкий помол для фильтров».

Ат-лично!

Назад в спальню, запрыгиваю в джинсы. Трусы, носки – нет времени. Вбиваю в туфли босые ступни, шнурки потом.

Снова на кухне, как раз и кастрюлька зарокотала, шипит, потому что воды мало, ничего, на чашку хватит, на чашку хватит вполне.

Нет!

Ах, проклятие, нет!

Нет, нет, нет, нет, нет!

Сука. Свинья. Корова. Ангел. Дважды сука. Сладость. Стерва.

– Джейн!

«Колумбийский кофе “Надежный путь”, тонкий помол для фильтров. Обескофеинен органическим способом».

– Блин!

Спокойно, Майкл, спокойно. Bleib ruhig, mein Sohn.[7]

Ничего, с этим я справлюсь. Я аспирант. Мне скоро докторскую защищать. Этим меня не проймешь. Только не такой ерундовиной.

Ха! Нашел! Свет, вспыхнувший над головой, щелчок пальцами – эврика, ну, кто у нас умница? Да…

Таблетки, таблетки для бодрости. «Про-Доза»? «Не-Доза»? Что-то похожее.

При пролете через ванную мозг мой наполовину зарегистрировал нечто. Важное обстоятельство. Какое-то несоответствие. И отложил в сторону. Потом разберусь.

Куда они подевались? Куда подевались?

Вот вы где, сволочонки маленькие… да, идите к мамочке…

«Не-Доза. Для поддержания бодрости. Идеальное средство для тех, кто готовится к экзаменам, поздно ложится спать, водителей и т. п. Каждая таблетка содержит 50 мг кофеина».

На кухонной доске, уподобясь лондонскому кокаинисту, хихикающему в туалете ночного клуба, я давлю их, дроблю и мельчу.

Белые кусочки тускнеют и меркнут в кофейной грязи, пока я поливаю ее кипящей водой.

«Колумбийский кофе “Надежный путь”, тонкий помол для фильтров. Обескофеинен органическим способом».

Вот теперь это кофе. Малость горьковат, быть может, но настоящий кофе, не питательный отвар «Клубничная пустышка» или «Крапива с ромашками». Так, говоришь, Джейн, смекалки мне не хватает? Ха! Подожди, пока я не расскажу тебе нынче ночью об этом. Да я самого Пола Ньюмена из «Харпера» обскакал. Он-то всего-навсего второй раз использовал старый бумажный фильтр, так?

Без четверти десять. Занятия начнутся в одиннадцать. Без паники. Теперь я торжественно и уверенно вступаю с чашкой в руке в комнату для гостей, я овладел ситуацией. Я показал ей, чего стою.

«Эппл» остыл. Никакой тебе больше бурчливой воркотни. Кто знает, когда я снизойду до того, чтобы включить тебя снова, моя Мэкки Тэтчер?

А там, на столе, сложенный опрятной стопкой, величаво, непристойно толстый – сам Das Meisterwerk.[8]

Держусь на расстоянии, только шею вперед вытягиваю: нельзя допустить, чтобы хоть крохотная капелька не-кофе запятнала великолепие титульной страницы.

Тпру, приехали! Четыре года. Четыре года и двести тысяч слов. Вот она, стерва-клавиатура, такая пластмассово немая, такая комически праздная.

QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890 Больше выбирать не из чего. Только эти десять цифр и двадцать шесть букв, образующие в различных сочетаниях двести тысяч слов, ну еще кое-где запятую вставишь или точку с запятой. И тем не менее шестую часть моей жизни, целую шестую часть жизни, клянусь большим блаженным Буддой, эта клавиатура вгрызалась в меня, точно рак.

Э-хе-хе! Теперь потянуться немного – вот и вся утренняя разминка.

Я удовлетворенно вздыхаю и перетекаю на кухню. 150 мг кофеина пронеслись по кровеносным сосудам и, воздев руки над головой, пересекли в моем мозгу финишную черту. Я проснулся. Проснулся, накачанный бодростью.

Да, теперь я проснулся. Проснулся и готов ко всему.

Готов к тому, чтобы увидеть: В Ванной Что-то Не Так.

Готов к тому, чтобы заметить листок бумаги, зажатый на кухонном столе между огрызком вчерашнего сыра и пустой винной бутылкой.

Готов к тому, чтобы сообразить – тютелька в тютельку в восемь никто меня, как оно следовало, не разбудил.

«Посмотрим правде в глаза, Пип. Ничего у нас не получится. Попозже, днем, я вернусь за остальными моими вещами. Заодно выясним, сколько я должна тебе за машину. Поздравляю с завершением диссертации. Тем временем подумай обо всем, и ты поймешь, что я права».

Даже пока я прохожу через положенные стадии потрясения, гнева и воплей, какая-то часть моего сознания регистрирует облегчение, мгновенно регистрирует облегчение, – ну, если не облегчение, то отчетливое сознание того, что эта изящная записочка затрагивает куда меньшую, гораздо менее значительную часть моих чувств, чем обнаруженное чуть раньше отсутствие кофе, или возможность того, что мне позволили проспать все на свете, или – вот в эту минуту – вздорное, наглое предположение, будто моя машина должна достаться ей.

Вспышка ярости – разыгранная мной главным образом проформы ради – это, строго говоря, подобие комплимента в адрес Джейн. Летящая через всю кухню винная бутылка – особая винная бутылка, праздничная, винная бутылка, со тщанием выбранная мною вчера вечером в «Оддбинс»: «Шатонёф-дю-Пап», ради которого я протрудился шестую часть всей моей жизни, – есть, таким образом, следствие жеста, необходимого театрального признания того, что завершение нашего трехлетнего сожительства заслуживает хотя бы некоторого шумства и драматического представления.

Вернувшись за своими «вещами», она обнаружит на кухонной стене изысканно изогнутый подтек ржавоватого винного отстоя, и под большими ступнями ее прохрустит стекло, и она ощутит некоторое удовлетворение при мысли, что я «разволновался». Союз Джейн и Майкла распался, Джейн теперь сама по себе, а Майкл сам по себе, и Майкл стал наконец Кем-то. Кем-то, кто, по выражению Леннона, Пишет Как Может.[10]

Так.

В кабинете, снимая со стола «Meisterwerk», взвешивая его в руках, уже готовый аккуратно уложить его в кейс, я вдруг вытаращиваю глаза, точно Кролик Роджер при громком звуке клаксона, на крохотное пятнышко, севшее на титульный лист. Оно вылезло невесть откуда, подобное меланоме на коже завзятого серфера, за то недолгое время, что я провел на кухне, предаваясь метанию винных бутылок. Это не кофе, тут я совершенно уверен; возможно, просто дефект бумаги, выявить который оказалось способным лишь мощное майское солнце. Времени загружать компьютер и перепечатывать страницу у меня нет, поэтому я хватаю пузырек со «штрихом», прикасаюсь кончиком кисти к гадкой веснушечке и мягко дую на нее.

Держа лист за края, выхожу наружу и подставляю его под солнце. Ну и хватит. Сойдет.

Вон оно, место у телеграфного столба, на котором должен стоять «рено».

– Ну, сука!

О господи. Какая оплошность.

– Извините!

Девочка-газетчица закладывает вираж и уносится прочь, сжимая руль велосипеда и вспоминая все страшные истории, когда-либо попадавшиеся ей на глаза на первых страницах газет, которые она каждодневно забрасывает на коврики у наших дверей. Все про тебя маме расскажет.

О господи. Пусть лучше отъедет немного, не то решит еще, что я за ней гонюсь, а мне это совсем ни к чему. Я вообще не понимаю, зачем нам газеты. Джейн подсела на них, вот в чем штука. Нам доставляют даже «Кембридж ивнинг ньюс». Каждый вечер. Ну на что это похоже?

Я поворачиваюсь, выкатываю из коридора велосипед. Стрекот колес наполняет меня блаженством. Черт, я же молод. Волен делать все, что захочу. У меня чистые зубы. В моем благородном старом школьном кейсе сокрыто будущее. Сокрыто Будущее. Солнце сияет. И плевать мне на все остальное.

Как готовить завтрак

Запах крыс

Алоиз вскочил в седло, поправил на плечах вещевой мешок и, ритмично работая ногами, поблескивая под солнцем зелеными лампасами форменных брюк и золотым орлом на шлеме, покатил вверх по холму. Клара, глядя ему вслед, гадала, почему он никогда не привстает в седле, как делают дети, чтобы усилить нажим на педали. Неизменно одни и те же совершенно механические, пугающе регулярные, намеренно скованные движения.

Она поднялась в пять, чтобы разжечь печь и отскоблить кухонный стол еще до того, как проснется служанка. Клара всегда испытывала потребность отчищать стол от винных пятен, липких лужиц шнапса и осколков стекла, словно надеясь, что вид чистого стола заставит Алоиза забыть, как много он выпил прошлой ночью. Да и не хотелось ей, чтобы дети увидели руины проведенного их отцом «вечерочка в кругу семьи».

Поднявшаяся в шесть служанка, Анна, по обыкновению своему хмыкнула, и наморщенный нос ее словно сказал Кларе за спиной начищавшего у печи сапоги Алоиза: «Я знаю тебя. Мы с тобой – одно. Ты тоже была когда-то служанкой. Даже не горничной. Просто кухонной девкой. Такой ты и осталась, и останешься навсегда».

Как обычно, Клара, наблюдая за мужем, надраивающим сапоги, завидовала той любви, дотошности и гордости, с какими он лелеял свое обмундирование. Убаюканная ритмичными взмахами щетки, она, по своему обыкновению, томилась желанием снова вернуться в Шпиталь с его полями, подойниками, запахом силоса, снова оказаться среди своих братьев, сестер, их детей, подальше от респектабельности, жесткости, жестокости дяди Алоиза, от мундиров и от людей, чьих разговоров и повадок она понять не могла.

Дядя Алоиз! Он запретил ей называть его так.

– Я тебе не дядя, девчонка. Разве что кузен, да и то по браку. Поняла?

Однако, разговаривая с самой собой, она ничего тут поделать не могла. Он всегда был дядей Алоизом, и навсегда им останется.

Прошлой ночью он напился не сильнее обычного и не сильнее обычного был зол, жесток и груб. Неизменно одни и те же совершенно механические, пугающе регулярные, намеренно скованные движения.

Когда муж мучил ее, Клара старалась не кричать, потому что боялась разбудить Анджелу и маленького Алоиза – мысль о том, что дети узнают, как обходится с ней их отец, казалась ей невыносимой. Особым умом она не блистала, однако была женщиной тонко чувствующей и понимала, что ее приемные дети, узнав, с какой покорностью она принимает побои их отца, ощутят не жалость к ней, но презрение. В конце концов, как это ни смешно, годами она была ближе к детям, чем к Алоизу. Наверное, потому, полагала она, ему так хочется иметь детей и от нее. Он желал сделать ее взрослой, обратить из глупой деревенской девчонки в Мать. Отнять у нее запах силоса. Нарастить на ней немного жирка, придать ей немного основательности, респектабельности. О, респектабельность Алоиз обожал. А с другой стороны, сам-то он был ребенком незаконным. Это единственное, в чем Клара превосходила его. Она, может быть, и глупая деревенская девчонка, но по крайней мере знает, кто ее отец. А дядя Алоиз Ублюдок не знает. И все-таки она тоже хотела детей от него. Как сильно она их хотела!

Три года назад их сын Густав умер, прожив всего одну синюшную, полную непрестанного кашля неделю. На следующий год Клара родила мертвую девочку, а всего год назад их сын Иосиф проборолся, отважный, как бойцовый петушок, целый месяц, прежде чем и его забрали на небеса. Вот тогда и начались побои. Дядя Ублюдок купил плеть из бегемотовой кожи и, ужасно улыбаясь, повесил ее на стену.

– Это Пнина, – сказал он. – Pnina die Pietsche. Пнина Плеть, наш новый малыш.

И вот теперь Клара стояла в дверях и смотрела, как прямая, затянутая в мундир фигура поднимается на вершину холма. Только Алоиз умел придать столь нелепой машине, как велосипед, исполненный достоинства вид. И до чего же Алоиз любил его. Каждое новое достижение по части патентованных шин, педалей и цепей приводило его в восторг. Вчера он взволнованно зачитал маленькому Алоизу газетную статью. В Мангейме инженер по фамилии Бенц построил трехколесную машину, которая развивала скорость в пятнадцать километров в час – без всяких усилий со стороны человека, без лошадей, без пара.

– Вообрази, мой мальчик! Это как маленький личный поезд, которому не нужны рельсы. Когда-нибудь и мы заведем такой самодвижущийся экипаж и поедем с тобой, точно принцы, в Линц или в Вену.

Клара вернулась в дом, посмотрела, как Анна жарит детям яичницу.

Ей хотелось сказать: «Давайте я сама». Но теперь она умела сдерживаться и потому с немедля вспыхнувшим чувством вины быстро подошла к пустому ведру у задней двери, скорей ощутив, чем увидев, как Анна оборачивается на взвизг ведерной ручки.

– Давайте я… – начала Анна, однако Клара была уже снаружи, и кухонная дверь захлопнулась, не дав пискливой фразе закончиться.

Клару позабавило, что ее появление у колодца совпало, как то нередко случалось, с прохождением инсбрукского поезда. Она представляла себе путь, уже проделанный им по лугам – мимо ферм, – и мысленно видела, как ее шпитальские племянники и племянницы подпрыгивают и машут машинисту. Она принялась жать на ручку насоса быстрее, заставляя воду бить в ведро в одном ритме с мощным локомотивом, распушившим в небе белые императорские усы.

И тут она услышала запах. О, мой бог, запах.

Клара зажала рот и нос ладонью. Но тщетно. Рвота потекла между пальцами, тело ее пыталось отогнать вонь, ужасный, жуткий смрад. Смерть и разложение наполнили воздух.

Как достичь приятного расположения духа

Парковки и парки

Пренебрежение, оказанное мною носкам, было большой ошибкой. Ко времени, когда я миновал Милл, ступни мои уже были потны и изранены. Как, если на то пошло, и я сам.

Пока я устало тащился по мосту, что на Силвер-стрит, вокруг весело болтали первокурсники – уворачиваясь от машин и выставляя напоказ то сочетание хвастливой энергичности с вялой усталостью от жизни, что является их дурацкой, от рождения получаемой привилегией. Я даже студентом никогда себя так не вел. Слишком стеснителен. Чего стоит одна их манера перекликаться через улицу:

– Луций! Так пойдешь ты, в конце концов, на вечеринку?

– Кэйт!

– Дэйв!

– До скорого, Марк, дружище!

– Бриджит, оу, бэби!

Будь я проклят, если когда-либо участвовал в этом.

Помню огромное граффити, тянувшееся вдоль Даун-стрит, – намалевано оно было примерно в пору крушения Коммунизма, но еще оставалось различимым, вызывающее и крикливое, на кирпичной стене Музея археологии и антропологии.

Вряд ли можно винить юношу, выросшего в Кембридже, за то, что он изображает из себя классового воителя. Представьте, что вас всю жизнь окружали одни только длинновласые фабианцы да интеллектуалы в бейсболках – с их деньгами, и румяными лицами, и деньгами, и долговязостью, и деньгами, и приятной наружностью, и деньгами, и книгами, и деньгами, и деньгами. Дрочилы.

Нам подрочи! – футбольным хором орут на тебя классовые воители. На-ам! Сопровождая крики соответственной жестикуляцией.

Мертвоград 85. Музею археологии и антропологии следовало бы отреставрировать эту поблекшую надпись и сохранить ее, как драгоценнейшее приобретение, аль фреско, говорящее куда больше, чем все его коллекции разложенных по постаментам кельтских амулетов, подсвеченных инкских сосудов да костей, которые носили в носах туземцы Борнео.

Коллега из Оксфорда (какое это чудо – состоять в аспирантах, в младших недоученных сотрудниках, и иметь возможность прибегать к словам вроде «коллега»), коллега, да, вот именно, коллега, собрат-историк, рассказывал мне о фотографии, виденной им на выставке в тамошней галерее. На самом-то деле фотографий было две, помещенных бок о бок, и обе изображали контейнеры для сбора пустых бутылок. Левый снимок был сделан в Каули, на окраине города, неподалеку от автомобильного завода. Этот контейнер состоял, как легко догадаться, из трех отделений, выкрашенных в разные цвета, указующие, какие бутылки куда надлежит совать. Белое отделение – для прозрачных, зеленое – для зеленых, а коричневое, втрое превосходящее первые два по ширине, – для коричневых. Вторая фотография, на первый взгляд неотличимая от первой, изображала другой контейнер, но только эта была сделана в центре Оксфорда, в университетском квартале. После того как вы некоторое время озадаченно разглядывали обе фотографии, в сознание ваше вдруг с треском вламывалось различие между ними. Белое отделение, коричневое и, заметьте, втрое превосходящее их шириной зеленое. Что еще нужно человеку знать о нашем мире? Им следовало бы – при закрытии, пока звучит государственный гимн, – выводить эти снимки на большой экран.

Не то чтобы я принадлежал к поколению, гневающемуся, узрев социальную несправедливость, – всем известно, что нам на нее начхать. Я хочу сказать, черт побери, у нас здесь город из породы «ищи-работу», и к дьяволу всех обывателей. Кроме того, я историк. Историк я. С прописной буквы, если позволите.

Я распрямился, скрестил на груди руки и покатил мимо «Юниверсити-Пресс», мурлыча песенку «Ойли-Мойли».

- Не быть мне девицей,

- Не быть мне тобой.

Я полагаю, что и счет уже потерял велосипедам, которые переменил за последние семь лет. Так уж получилось, что вот эта модель сбалансирована достаточно хорошо, чтобы я мог ехать, сняв руки с руля, – клевая манера, которая очень мне нравится.

Воровство велосипедов распространено в Кембридже в той же мере, в какой воровство автомагнитол в Лондоне или выхватывание сумочек из рук во Флоренции; иными словами, оно является эн-мать-его-демичным. У каждого велика имеется номер, изящно и бесполезно нанесенный краской на заднее крыло. Было даже время, каковое следует счесть для города унизительным, когда здесь попытались осуществить План. Оборони нас боже от каких бы то ни было Планов, верно? Отцы города закупили тысячи велосипедов, выкрасили их в зеленый цвет и расставили по всему Кембриджу на маленьких велопарковках. Идея состояла в том, что вы запрыгивали на велосипед, катили куда вам требуется, а там оставляли его на улице для следующего пассажира. Такая остроумная идея, ну чистый Уильям Моррис,[11] чистая Утопия, тупость.

Читатель, ты будешь изумлен, услышав, ты будешь поражен, ошеломлен ты будешь, узнав, что за одну лишь неделю все зеленые велосипеды сгинули. Все до единого. В Плане присутствовало нечто до того хитроумное, и доверчивое, и исполненное надежды, и благородства, и ээээх! – что в конечном итоге город, по завершении этой истории, проникся лишь пущей гордыней, а не смирением, как ему следовало. Мы же только хихикали. Однако, когда городской совет объявил о новом, доработанном Плане, мы уже просто катались по полу, взревывая от хохота и в перерывах умоляя его переcтать.

Горе в том, что в Кембридже на роликах особо не раскатишься – слишком много булыжных мостовых. Существует жалостное маленькое «Общество одного скейт-трека», существует «Общество двора», притворяющееся, будто Мидсаммер-Коммон[12] – это самый что ни на есть Центральный парк, однако все это не пляшет, ребята. Велики, и только велики, причем горные велики – в самых равнинных местах Британии, где даже куча, наваленная собакой, привлекает взволнованное внимание «Общества альпинистов», – не пляшут тоже.

Члены Кембриджского городского совета обожают два слова – «парк» и «парковка». Это то единственное, чего в нашем городе устроить ну никак невозможно, и потому они суют эти слова куда ни попадя. Кембридж был едва ли не первым городом, предложившим систему автобусов «Паркуйся-и-кати».[13] Он гордится своей Научной парковкой, Бизнес-парковкой и, разумеется, незабвенными и оплаканными Велопарковками. Не удивлюсь, если на рубеже веков у нас появятся Секс-парковки, Интернет-парковки, Шопинг-парковки, а быть может, и Парк-парковки – с качелями и детскими горками.

Парковаться в Кембридже невозможно по самым разным причинам. Это маленький средневековый город, ширина улиц ограничена рядами глядящих друг на друга колледжей, неколебимых и недвижимых, как горные кряжи. В пору отпусков его битком набивают туристы, зарубежные студенты и участники всякого рода симпозиумов. Сверх всего, это главный город «Болот», единственный серьезный торговый центр для сотен и тысяч жителей Кембриджшира, Хантингдоншира, Хертфордшира, Суффолка и Норфолка, разнесчастные они сукины дети. Однако в мае – в мае Кембридж принадлежит студенчеству, всем этим юным хлыщам с их ничтожными бороденками и опрятными бачками. Ворота колледжей закрываются, а над центром города возносится лишь одно слово, раздувающееся так, что его того и гляди разорвет, точно налитый водой воздушный шарик.

Экзамены.

В мае Кембридж обращается в Экзаменационный парк. По берегам реки, лужайкам, библиотекам, дворикам и коридорам распускаются разноцветные юные бутоны, ломающие свои головки над книгами. Паника, подлинная паника того рода, о котором до 1980-х никто и не слыхивал, окатывает студентов третьего курса подобно прибою.

Экзамены – дело нешуточное. Степень, которую ты на них получаешь, – тем более.

Если, конечно, ты, подобно мне, не сдал выпускных экзаменов годы назад, не зубрил, как последний очкарик, не получил Первую степень, не дописал докторскую диссертацию и не обрел наконец волю.

Воля! – кричу я себе.

Вуаля! – отвечают мне катящий по инерции велосипед и летящая мимо панорама домов.

Господи, как я себе нравился в тот день.

Наслаждайся зудом и болью в твоих лежащих на педалях ступнях. Ради какого черта ты обязан впадать в уныние? Многие ли могут, подобно тебе, встать и объявить себя вольными людьми?

Вот и Джейн тоже дала мне вольную. Хоть я и не вполне покамест уверен в том, какие чувства мне это внушает. Я вот к чему – надо все же признать, что она была моей первой настоящей подружкой. В студентах мне ни разу не пришлась по душе ни единая из полнотелых, обалденных красоток нашего мира, потому что я… чего уж тут крутить… я стеснительный. Мне трудно встречаться с людьми глазами. Как говорила обо мне (и при мне) моя мать, «он, знаете ли, в компании краснеет». Ясное дело, высказывание это здорово мне помогало.

Мне было всего семнадцать, когда я поступил в универ, – круглолицый, легко краснеющий и неуверенный ни в ком, не говоря уж о девушках. Школьных друзей, уже учившихся здесь, у меня не было, поскольку школу я окончил бесплатную, в Кембридж до меня ни один выпускник ее не попадал, а что касается спорта, журналистики, игры на сцене – в общем, всего, что позволяет человеку выделиться, – то я почитал их дерьмом. Почитал дерьмом, потому что они позволяют выделиться, я так полагаю. Нет, будем честными, почитал дерьмом, потому что дерьмово в них выглядел. Так что Джейн была… словом, она была моей жизнью.

Однако теперь, ого-го! Если я смог за четыре года написать докторскую диссертацию и лично окофеинить обескофеиненный органическим способом «Надежный путь», так мне никто и не нужен.

Все Фионы и Фрэнсисы, морщившие лбы над своими Флоберами, казались теперь совсем иными новому, вольному мне, привольно летевшему без рук на велосипеде, привольно соскочившему с него у ворот Св. Матфея и вкатившему, всей душой ощущая волю, привольно пощелкивавший 4857М в сторожку привратника.

Как читать газеты

Мы, немцы

Алоиз протолкнул велосипед сквозь ворота, а следом и в сторожку привратника.

– Grüß Gott![14]

Веселость Клингермана при таких инспекционных наездах неизменно раздражала Алоиза. Предполагалось все-таки, что тому надлежит нервничать.

– Gott![15] – пробормотал он тоном, средним между приветствием и ругательством.

– Нынче утром все тихо. Герр Зоммер позвонил по телефонной машине, сказать, что сегодня прийти не сможет. Летняя простуда.

– Ну, зимней в июле и не бывает, не так ли, юноша?

– Нет, сударь! – подмигнул ему Клингерман, принявший сказанное за добрую шутку, чем еще пуще раздражил Алоиза. А тут еще эта его боязнь телефона, который Клингерман именует Das Telefon Ding,[16] как будто перед ним не Будущее, а некий дьявольский аппарат, посланный, чтобы сбить его с панталыку. Деревенщина. Деревенщина, вот что не позволяет нашей стране вырваться вперед.

Алоиз холодно миновал Клингермана, уселся за стол, извлек из вещмешка газету, бутылку шнапса и приступил к чтению.

– Прошу прощения, сударь? – произнес Клингерман.

Алоиз, проигнорировав его, отодвинул газету. Он только одно слово и пролаял: «Scheiße!»[17]И, основательно хлебнув шнапса, уставился в окно, за пограничные столбы, в Баварию, в Германию, прошу, вашу мать, прощения. В Германию, где уже сейчас, в Мангейме, совершенствуют самодвижущиеся машины. Где создают телефонные сети, которые опутают всю страну, где эта свинья Бисмарк вот-вот получит то, что ему причитается.

«Мы, немцы, боимся Бога, а больше никого на свете», – бахвалился Старый Боров в Рейхстаге, полагая, что русские с французами, узрев мощь его новомодного Тройственного союза, наложат полные штаны. «Мы, немцы!» Какого дьявола это может означать? Потачливый ублюдок с его Датскими войнами и показанным Австрии языком – а тебе-де к нам нельзя. Конечно, только Старый Боров и вправе решать, что такое «мы, немцы!» Пруссаки. Юнкера дерьмоголовые. Это они все решают. Вестфальцы могут быть немцами, о да. Гессенцы, гамбургцы, тюрингцы и саксонцы могут быть немцами. Даже долбаные баварцы и те – пожалуйста. Но только не австрийцы. О нет. Эти пускай себе чухаются с чехами, словаками, мадьярами и сербами. Я о чем толкую-то, разве не очевидно, не очевидно даже такому Arschloch,[18] как Бисмарк, что у австрийцев и немцев всегда было… а, что проку? Теперь уж неважно, Старый Боров свое все равно получит.

Вильгельм с его желтой, точно моча, рожей того и гляди окочурится, и, когда закончится траур, на троне уже будет сидеть Фридрих-Вильгельм. А Фридрих-Вильгельм с Бисмарком на дух друг друга не переносят, ха-ха! Прощай, Железный Канцлер! Дерьмовой скатертью дорога, Старый Боров. Твои деньки сочтены.

К посту приближалась повозка. Алоиз встал, расправил мундир. Хорошо бы в ней сидел баварец, а не возвращающийся домой австриец. Немец. Всякий раз, инспектируя пограничный пост, Алоиз с наслаждением устраивал немцам веселую жизнь.

Как ожидать лучшего

Почтовый ящик

Привратник Билл смотрел, стоя у окна, как я борюсь с велосипедом. Я давно уже подозревал, что он относится ко мне с неодобрением.

– Доброе утро, мистер Янг.

– Это ненадолго.

Он принял недоуменный вид:

– Погоду обещали хорошую.

– Да нет, это «мистер» ненадолго, – со смущенной улыбочкой пояснил я и показал ему кейс, в котором лежал «Meisterwerk». – Я дописал диссертацию.

– А, – промямлил Билл и уперся взглядом в свой стол.

Ожидать, что мой триумф доставит ему удовольствие – это было бы слишком. Кто и когда смог проникнуть в запутанные отношения, сложившиеся под конец двадцатого века между слугами и хозяевами? У привратников имеются их «сэр» и «мэм», их котелки, у нас – глупые, дружеские, подхалимские улыбки, посредством коих мы пытаемся все исправить. Нам никогда не узнать, что говорят они о нас за нашими спинами. Им, предположительно, никогда не узнать, чему мы на самом деле посвящаем все наши дни. Не исключено, что именно сыновья и дочери привратников и писали на стенах «Мертвоград 85». Билл знал, что одни студенты остаются здесь, пишут докторские диссертации и становятся членами колледжей, как знал и то, что других отчисляют или они сами уходят в просторный мир, дабы разбогатеть, прославиться либо кануть в забвение. Быть может, его это волнует, быть может, нет. И все же чуть больше Денхолма Эллиота из «Поменяться местами» и чуть меньше Джудит Андерсон из «Ребекки»[19] – это можно было бы только приветствовать. Вы понимаете, о чем я? Да? Вот именно.

– Конечно, – с выражением, как мне казалось, удрученной скромности я взвесил на ладони кейс, – ее сначала должны рассмотреть…

Все, что я получил в ответ, это подобие хрюканья, и потому поворотился – посмотреть, что принесла мне почта. Из моего ящика торчал толстый желтый конверт. Клево! Я с нежностью вытянул его.

На адресной бирке красовался логотип немецкого издательства, специализирующегося по истории и научным трудам, «Seligmanns Verlag». Я хорошо знал это название по моим исследованиям, но откуда они-то мое имя узнали? Я им никогда не писал. Очень странно. И книг я у них точно не заказывал… разве что они, прослышав обо мне от кого-то, обладающего солидной репутацией, решили поинтересоваться, не соглашусь ли я опубликовать у них мой «Meisterwerk». Кле-ево!

Издание диссертации было, натурально, величайшим, глубочайшим, дражайшим и сокровеннейшим желанием моего сердца. «Seligmanns Verlag», ничего себе, вот это будет номер.

Мечты, видения, все мыслимые конструкции будущего начали разрастаться в моей голове подобием сделанного ускоренной съемкой фильма о возведении небоскреба: балки и стропила, фермы и опоры мигом вставали по местам под разухабистый клекот ксилофона. Я пребывал уже там, в Башне Майкла Янга, принимая награды и профессорские посты, подписывая изящно изданные «Seligmanns Verlag» экземпляры моей диссертации (я даже видел цвет переплета, картинку на супере, фотографию исполненного достоинства автора и аннотацию). Все это произошло за бесконечно малую долю секунды, отделившую первый взгляд на адрес отправителя от осознания – под вой тормозов, визг покрышек и вздувание воздушных подушек – имени, стоящего в адресе получателя. Я тут навалил дерьмовую кучу метафор, но вы меня поймете.

«Профессору Л. Г. Цуккерману,– гласил этот адрес. – Кембридж, колледж Св. Матфея. СВ3 9ВХ».

О. Стало быть, не Майклу Янгу, магистру искусств.

Я глянул на ящик, расположенный прямо под моим. Ящик был забит письмами, рекламными листками и извещениями. Алфавитное, так сказать, соседство.

– Черт, – сказал я и попытался хоть краешком втиснуть конверт в положенное ему место.

– Сэр?

– Нет, ничего. Просто в мой ящик попало письмо к профессору Цуккерману, а его переполнен.

– Если вы отдадите конверт мне, сэр, я прослежу, чтобы профессор его получил.

– Да все в порядке, сам отнесу. Он может помочь мне в… познакомить с какими-нибудь издателями. Он где проживает?

– Двор Боярышника, сэр. 2А.

– А он, собственно, кто? – спросил я, опуская конверт в мой кейс. – Ни разу с ним не встречался.

– Он – профессор Цуккерман, – последовал чопорный ответ.

Чинопочитание. Чш-ш.

Как устроить веселую жизнь

«Диаболо»

– Но я же немец!

– Вы никто. Эти документы говорят мне – вы никто. Абсолютное никто. Вас не существует.

– Один день! Они просрочены на один день, вот и все.

– Сударь, этот господин всегда тут проходит. – Во взгляде, который послал Алоизу Клингерман, читалось смущение. – Я… я хорошо его знаю. Могу за него поручиться.

– А, так вы можете за него поручиться, Клингерман. А как по-вашему, зачем имперское правительство в Вене что ни месяц расходует целые состояния на документы, печати, паспорта и поручительства, а? Смеха ради? Что такое, по-вашему, поручительство? Это снабженный печатью лист бумаги, который надлежит носить с собой постоянно, ибо он узаконивает носителя. Или этот несуществующий гражданин пустого места воображает, будто он сможет носить с собой вас, своего поручителя?

– Однако, как немец, я имею право свободного доступа в Австрию!

– Никакой вы не немец. Вчера, если верить этим бумагам, вы, возможно, и были немцем. Но сегодня, сегодня вы никто и ничто.

– Я же должен зарабатывать на жизнь, у меня семья!

– «Я же должен зарабатывать на жизнь, у меня семья»?…

– Я же должен зарабатывать на жизнь, у меня семья, сударь!

– Так ведь и австрийским столярам нужно зарабатывать на жизнь, у них тоже семьи, сударь! А каждый безвкусный кусок немецкого дерьма, который вы к нам протаскиваете, отнимает кусок хлеба у австрийского столяра.

– Сударь, при всем моем уважении, это не дерьмо, это игрушки, изготовленные вручную, с любовью и тщанием, и, насколько мне известно, в Австрии никто их не делает, так что обо мне вряд ли можно сказать, будто я отнимаю у кого-то кусок хлеба.

– Тем не менее деньги, которые бедные, респектабельные австрийские родители расходуют на эти развращающие немецкие бирюльки, они, не будь вас, потратили бы на здоровую пищу, произведенную австрийскими же крестьянами. И я не вижу причин, по коим мне, официальному представителю Императора, следует допускать подобное положение дел.

– Развращающие? Но, сударь, это же совершенно невинные…

– Как они называются? М-м-м? Скажите мне. Как они называются?

– Сударь?

– Каково их название?

– «Диаболо», сударь. Вы наверняка и прежде видели их…

– Вот именно, «диаболо». «Диаболо» означает по-итальянски «дьявол». Сатана. Развратитель. И вы именуете их невинными?!

– Но, Herr Zollbeamter,[20] их назвали «диаболо» лишь потому, что с ними… с ними дьявольски трудно справиться. Трудно овладеть этой игрой. Они заставляют человека потрудиться, испытывают его координацию и сноровку. Это же забавно!

– Забавно, Herr Tischlermeister?[21] Вам представляется забавным то, что австрийское юношество тратит на сатанинскую немецкую бирюльку время, которое оно могло бы отдать учебе или подобающим мужчине упражнениям?

– Сударь, может быть… может быть, вы испробуете ее сами? Вот… это в подарок. Надеюсь, вы увидите, насколько они безвредны и занятны.

– О боже. – Алоиз облизал губы. – О боже, боже, боже. Подкуп. Вот горе-то. Подкуп. Боже ты мой. Клингерман! Форму КИ 171, побольше сургуча и имперскую печать!

Как заводить друзей

Муза Истории

Дьявольская Мысль Номер Один явилась мне как раз на пути к профессору Цуккерману.

Пройдя через сторожку привратника, я огибал Старый Двор, направляясь к арочному проходу, что ведет в Двор Боярышника. Вполне возможно, что мне дозволялось и законным образом пересечь двор, а не обходить его кругом, однако я не был вполне уверен, дано ли мне право ходить по траве. Табличка гласила: «Только для членов колледжа», а я так ни разу и не набрался храбрости спросить, входят ли в их число и младшие недоученные сотрудники. Я к тому, что, задавая такой вопрос, ты вроде как выставляешь напоказ свое слабое место. Знаете, как если бы ты, учась в школе, стал первым ее учеником и решил выяснить, можешь ли ты теперь являться на занятия в кроссовках или называть учителей по именам. Как-то оно глупо, нет?

Самоутвердись, Майкл, вот что главное. Посуди сам, что еще должно выпасть на твою долю, чтобы ты уверился – у тебя имеется ровно столько же прав жить на этой планете, сколько и у любого другого человека? Нам требуется новое мировоззрение – больше достоинства, больше важности, больше созвучности нашему новому положению в мире…

Приятные размышления эти прервал грохот, быстрый перестук шагов и какой-то клекот, все это вырвалось из расположенного в том углу двора, которым я как раз проходил, открытого дверного проема лестницы «Е». Из проема с писком выскочила и засеменила по лужайке, слегка размытая скоростью, фигура, державшая в руках стопку компакт-дисков, гипсовый бюст, три бархатные подушки и свернутый в трубку плакат. Фигуру я узнал – Эдвард Эдвардс, Дважды Эдди, имевший куда меньше моего прав попирать ногами траву. Он делил жилище и жизнь с еще одним второкурсником, Джеймсом Макдонеллом. Им нравилось конфузить меня, освистывая и выкрикивая «задницу хочешь?!» или «сосунок!», когда я проходил мимо. На самом-то деле парой они были очень милой, обладающей, однако, склонностью разыгрывать истерические сцены и рассуждать втихаря о якобы недосягаемых для всех прочих совершенствах присущей им сексуальности.

Диски так и посыпались из рук Дважды Эдди на траву.

– Эй! – крикнул я ему вслед. – Ты кое-что уронил.

Дважды Эдди не повернул назад и не сбавил ходу. Он лишь обратил ко мне рассерженное лицо, выпалил: «Ну и пусть!» – и шмыгнул носом.

О боже, подумал я. Опять разругались. Я двинулся следом за ним, с опаской ступая по траве, точно проникнутый чувством ответственности отец, проверяющий, выдержит ли лед его детишек.

За спинами нашими послышался крик, тонкий и чистый, отразившийся эхом от каменных стен и окон двора. Оглянувшись, я увидел в дверном проеме лестницы «Е» Джеймса – глаза горят, руки уперты в бока.

– Просто вернись! – воззвал он. Однако Дважды Эдди несся себе дальше.

– Никогда, – на ходу объявил он. – Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда.

– Ой ли!

В дверях сторожки уже обозначился мрачный Билл Привратник.

– Сойдите с травы, джентльмены, будьте так любезны.

Дважды Эдди почти уж достиг дальнего края лужайки, но Билл тем не менее прибег к несомненному множественному числу, вот вам и ответ на мой вопрос насчет лужаек и младших недоученных сотрудников. Verboten.[22]

Когда Дважды Эдди прошел сквозь сторожку, пытаясь, без особого, впрочем, успеха, насвистывать что-то, я, неудержимо краснея под взглядом привратника, принялся собирать рассыпанные диски.

– Извините! – мямлил я. – Вот только подберу и…

Билл, хмуро кивнув, продолжал наблюдать за моим чрезмерно торопливым и все-таки недостаточно быстрым копошением. «Festina lente.[23] Eile mit Weile[24]», – лепетал я себе под нос. Если вы ученый и кто-то на вас давит, вы ухватываетесь за потасканные латинские и прочие иные иноязычные фразочки, дабы напомнить себе о своем превосходстве. Правда, это вам никогда не помогает. Неловко собрав «Кабаре», «Джипси», «Карусель», «Суини Тодда» и прочее, я вприпрыжку направился к Джеймсу, так и стоявшему с полными слез глазами, прислонясь к дверному косяку.

– М-м, возьми тогда ты. Рука его оттолкнула диски:

– Я в этой дряни не нуждаюсь. Хоть сожги их, мне наплевать.

Я положил ладонь на его ходящее ходуном плечо.

– Ладно, я пока подержу их у себя. Слушай, мне правда очень жаль, – сказал я. – Такой тяжелый удар. Ну, то есть, когда от тебя уходят. – Он молчал, и я продолжил, на сей раз предлагая ему воспользоваться всеми преимуществами моего недавнего опыта: – Уж я-то знаю, друг. Меня и самого бросили, понимаешь?

Он уставился на меня как на сумасшедшего. Я подумал: он скажет сейчас, что мой случай – совсем другой. Но он, причитая, что все это просто нечестно, повернулся и забухал вверх по лестнице, оставив меня с дисками.

Конечно, нечестно, горестно думал я, проволакивая мои незавязанные шнурки под арочным проходом и выходя на парковку, просто нечестно, и все. Когда тебя покидают, это и вправду самый что ни на есть ударнейший удар. Главная хитрость тут в том, чтобы отделить унижение от утраты. Никогда ведь не знаешь наверное, что терзает тебя сильнее – боль существования без человека, которого любишь, или смятение, вызванное тем, что тебя отвергли. Я уже начал подумывать, как бы мне уговорить Джейн вернуться, – чтобы я мог потом ее бросить и тем самым сравнять счет.

И вот он – красуется посреди парковки – «рено-клио» ценой в четыре тысячи фунтов. С моими, заметил я, «Петлями киллера» на приборной доске. И их, черт подери, захапала. Я уронил кейс на землю рядом с моей машиной, отрыл в кармане мой комплект ключей, отпер дверцу и напялил очки. Самоутверждается ли, в той или иной степени, человек, надевающий темные очки? Ты скрываешь под ними глаза, что можно счесть признаком слабости и боязливости, но, с другой стороны, приобретаешь вид хладнокровный и отчасти непроницаемый. Вот только ни черта в них внутри машины не видно. Я кое-как различил в кармане дверцы тубус с мятными лепешками, уж точно мой. Отлично помню, как покупал его на заправочной станции. Если на то пошло, так и половина кассет тоже моя. Я загреб столько, сколько уместилось в ладони. Обычную мешанину: «Палп», «Портишед», «Кинкс», Верди, «Блёр», сборники Морриконе и Альфреда Ньюмена[25] и, разумеется, всех моих обожаемых «Ойли-Мойли». Мэрайю Кэри, Кэй Ди Лэнг, Вагнера и Баха пусть уж, так и быть, оставит себе. В нашем возрасте разрыв бездетных отношений сопровождается спорами по поводу прав на музыкальные записи, поэтому важно предъявить таковые первым.

Вот тогда-то в голове моей и возникла Дьявольская Мысль Номер Один. Потянувшись, я сорвал с изнанки ветрового стекла разрешение колледжа на парковку и изодрал его в мелкие клочья. Хе-хе!

Дьявольская Мысль Номер Два поразила меня в тот миг, когда кассеты присоединились в моем кейсе к дискам Дважды Эдди, а мне под руку подвернулся пузырек со «штрихом».

Для человека поколения клавиатуры я, надо признаться, обладаю почерком первостатейным. Незадолго до моего четырнадцатилетия бабушка подарила мне на Рождество каллиграфический набор «Осмироид», и я какое-то время помногу с ним возился. Ну, знаете, правильное формирование букв, «о» выводится в два взмаха пера, нарядные, устремленные вверх курсивные засечки на верхних и нижних выносных элементах, жирно-тонко, тонко-жирно, и изящество пропорций, присущее всей этой музыке. Видели бы вы мои поздравительные письма за нынешний год. Высший класс.

Я оперся о капот «рено» – в позе задержанного американским патрульным подозреваемого, – высунул кончик языка и углубился в работу. Мне представлялось, что содержащиеся в «штрихе» растворители сотворят с краской капота нечто сказочно коррозивное, отчего устранить мое маленькое любовное послание без нудной перекраски, требующей немалых затрат времени и денег, будет никак нельзя. И отлично. Вот уж теперь перед нами точно тот самый утверждающий себя Майкл Янг, которого мы так долго искали. Когда я выпрямился, дабы обозреть свое творение, сердце у меня гулко ухало. Ничего похожего мне никогда прежде делать не приходилось. Ощущение такое, точно я в магазине что-то слямзил или порнографии накупил.

Буквы получились мельче, чем хотелось бы, однако с маленьким пузырьком «штриха» особо не разгуляешься, тем более на компактном капоте «клио». И все-таки на красной краске «Дюбонне» белая надпись моя просто била в глаза, да и слова, сказал я себе, самые что ни на есть подходящие.

Я постоял немного, любуясь надписью и размышляя, не отодрать ли заодно – для, мать его, порядка – жалкий, абсолютно жалкий стикер «ГЕНЕТИКИ ДЕЛАЮТ ЭТО IN VITRO[26]», прилепленный к заднему стеклу, но тут сообразил вдруг, что время уже близится, надо полагать, к одиннадцати. А мне еще нужно было доставить чертов конверт Цуккерману, забросить «Meisterwerk» в кабинет Фрейзер-Стюарта и добраться до собственного, где ожидает моих руководящих указаний первокурсница. Если я правильно помню, она уже запоздала с эссе о Каслри и Каннинге,[27] срок представления коего я благодушно сдвигал целых два раза. Вот пусть снова его не сдаст – тут же получит от меня кратчайший из наикратчайших нагоняй с епитимьей. Я, завершивший диссертацию в двести тысяч слов, диссертацию, отличающуюся строго обоснованной, потребовавшей напряженных исследований, новаторски поданной и элегантно сформулированной исторической аргументацией, – я не желаю и впредь возиться с ленивыми, бестолковыми первокурсниками, в каком бы добром расположении духа я ни пребывал. Мистер Душа-Человек свое существование прекратил. Познакомьтесь с доктором Душителем.

Я нагнулся, чтобы поднять кейс, и вот тут-то случилось ЭТО. Самое страшное, что только могло случиться. Происшествие поистине дерьмовое само по себе, оно подготовило дерьмовейшее, возможно (хоть и замалчиваемое властями), событие в истории человечества. Разумеется, тогда я об этом ведать не мог. Тогда меня занимала одна только личная катастрофа, олицетворяемая этим дерьмовым происшествием; уж поверьте, оно было достаточно гадостным и без сознания, что происшествие это определяет участь миллионов людей, без самомалейшей мысли о том, что я подготавливаю взрыв, который уничтожит все, что мне знакомо.

А случилось следующее. Я потянул кейс за ручку, и запор его, изнуренный годами эксплуатации, перемещений, дерганий, мотаний, тяганий, пинков, падений и переносов, выбрал именно этот миг, чтобы сломаться. Быть может, причиной тому было непривычное бремя дисков Дважды Эдди, моих музыкальных кассет, «Meisterwerk’а» и попавшей не в тот почтовый ящик бандероли из «Seligmanns Verlag». Какая разница? Трехзвенная латунная пластина, принимавшая в себя язычки замка, выдралась из ее непрочного скобчатого крепления, кейс раззявил изношенную пасть, и четыре сотни несброшюрованных страниц строго обоснованной, потребовавшей напряженных исследований, новаторски поданной и элегантно сформулированной исторической аргументации достались гулявшему по парковке майскому смерчику.

– О нет! – истошно взвыл я.

«Пожалуйста, нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» – с таким припевом метался я из угла в угол, ловя летучие страницы, точно котенок снежинки.

Есть на телевидении программа, в которой то же самое проделывают знаменитости – только за деньги. Ветродуйная машина выбрасывает в воздух тысячу банкнот, а какой-нибудь томный прохиндей должен наловить их столько, сколько сумеет. «Тяни тыщонку», так она называется. А ведет ее малый, смахивающий на Кеннета Брана в его бородатом шекспировском варианте. Эдмундс, Ноэль Эдмундс. Или, может быть, Эдмондс.

Бoльшая часть оглавления опрятной стопкой устроилась под колесами моего/Джейниного «рено». Все же прочее, могучий корпус благородного труда, включая приложения, таблицы, алфавитный указатель и благодарности, привольно порхало по воздуху.

Согнувшись вдвое, прижимая спасенные листы к груди, я ковылял от одного завихрения страниц к другому, ловя и когтя их, точно серебристая чайка рыбешку.

– Блин господень распроадский, нет! Ко мне, ублюдки! – голосил я. – Ну пожалуйста!

Впрочем, я был не одинок.

– Боже, боже! Какое несчастье.

Я обернулся и увидел старика, который медленно вышагивал по парковке, подбирая листок за листком.

Как ни был я благодарен за помощь, мне, в моем испуге и спешке, показалось, что ему эта помощь ничего не стоит, поскольку куда бы он ни поворачивался, воздушные потоки, казалось, смирялись и страницы безжизненно опадали на землю и лежали, смиренно дожидаясь, когда он их подберет. Этого, конечно, быть никак не могло. Однако, остановившись и приглядевшись, я понял – именно это и происходит. Действительно происходит. Действительно. Куда бы ни направлялся старик, ветер стихал перед ним. Совершенный колдун, усмиряющий метлы и плошки в «Фантазии», – эпизод про ученика чародея. Что, разумеется, обращало меня в Микки-Мауса.

Старик повернулся ко мне.

– Лучше подходить с наветренной стороны, – изрек он, выговаривая «в» на немецкий манер, – тогда ваше тело заслонит бумаги от ветра.

– О, – отозвался я. – Спасибо. Да. Большое спасибо.

– И возможно, вам стоило бы завязать шнурки?

Какой-нибудь умник непременно отыщется, верно? Кто-нибудь, выставляющий вас человеком, напрочь лишенным здравого смысла. Вот и отец мой был точно таким, пока не смекнул, что пытаться обучить меня даже самым начаткам плотницкого дела или хождения под парусом – затея пустая. А после он умер, прежде чем я успел вознаградить его усилия, проявив ко всему этому хоть какой-то интерес. Сегодняшний умник, бородатый, явно предпочитавший толстовскую модель брана-шекспировской, продолжал мирно разгуливать по парковке, подбирая страницы, которые при его приближении опадали на землю и притворялись мертвыми.

«Наветренная» метода сослужила службу и мне, теперь мы оба сновали туда-сюда между павшими страницами и выброшенной на сушу дохлой рыбиной – моим разинувшим пасть кейсом.

После того как все бывшие на виду листки оказались собранными, я заглянул под каждый автомобиль, обратясь наружно в такое же достойное, чумазое, ободранное и оборванное существо, каким ощущал себя внутренне. Последняя страница, которую мне суждено было найти, лежала текстом вниз на капоте «клио», прилипнув к подсыхающему «штриху». Я нежно ее отлущил.

Конечно, катастрофа задержала меня лишь на день. Я к тому, что все же сохранилось на жестком диске в нашем доме, в деревушке Ньюнем, и тем не менее случившееся не было, знаете ли, никак уж не было добрым предзнаменованием. Ну, то есть, снова покупать пятьсот листов бумаги для лазерного принтера и… в общем, случившееся подсодрало позолоту со свиной кожи, так я это ощущал. Вчерашнее ночное празднество, «Шатонёф-дю-Пап» за 62,00 фунта, ощущение воли, с которым я прикатил на велосипеде в город… все оказалось преждевременным.

Солнце ушло за облако, я задрожал. Старик стоял совершенно неподвижно, глядя на одну из страниц «Meisterwerk’а».

– Большое спасибо, – сказал я, отдуваясь и розовея. – Такая глупость. Придется обзавестись новым кейсом.

Он взглянул на меня – во взгляде его присутствовало нечто такое, что я даже тогда отчетливо ощутил монументальность старика. Нечто абсолютно вечное, невыразимое.

Он протянул мне листок, который читал, морща чело. Это была страница 49 из первой части «Meisterwerk’а», той, где Алоиз добивается законного права взять Клару Пёльцль в жены.

– Простите, а что это? – спросил он.

– Это, э-э, моя докторская диссертация, – ответил я.

– Вы аспирант?

В его голосе прозвучало удивление, но я давно уже к этому привык. Если честно, я временами выгляжу слишком юным даже для первокурсника. Может, стоит еще раз попробовать бороду отпустить. То есть если у меня хватит на это тестостерона. В прошлом году я предпринял такую попытку, и порожденная ею едкая критика окружающих едва не довела меня до самоубийства. Я покраснел еще пуще и кивнул.

– Почему? – спросил он, кивком указывая на листок, который так и держал в руке.

– Простите?

– Почему такая тема? Почему?

– Почему?

– Да. Почему?

– Ну…

Я что хочу сказать, всем же известно, как выбирается тема докторской диссертации по истории. Ты лихорадочно носишься по библиотекам, отыскивая такую, за которую никто еще не брался – или, по крайней мере, не брался в последние, скажем, двадцать лет, – а отыскав, вцепляешься в нее мертвой хваткой. Стараешься застолбить участок. Это же всем хорошо известно. Однако взгляд, устремленный на меня стариком, был исполнен такой невыразимой серьезности, что я, не сумев даже сообразить, как подступиться к ответу, лишь беспомощно пожал плечами да глупо улыбнулся, потупясь. Джейн вечно устраивала мне выволочки за столь жалкую тактику, но поправить в ней что-либо было мне не по силам.

– Как ваше имя? – спросил он – не резким тоном человека, надумавшего донести на тебя властям, но с подобием замешательства, с повышающейся к концу вопроса тональностью, как если бы его удивляло и отчасти пугало то, что я ему все еще не представился.

– Майкл Янг.

– Майкл Янг, – повторил он все так же недоуменно. – И вы аспирант? Здесь? В этом колледже?

Я покивал, а он устремил взгляд на укрывающие солнце облака за моей спиной.

– Никак не могу разглядеть ваше лицо, – сказал он.

– О, – отозвался я. – Извините.

И сдвинулся в сторону, чтобы он мог получше меня разглядеть.

Ну полный сюр. Он кто, пластический хирург? Портретист? Какое отношение имеет мое лицо к чему бы то ни было?

– Нет-нет. Солнечные очки, – с ударением на втором слоге, солнечные, определенно немецким – немного восточным, возможно, или южным.

Я сорвал с лица «Петли киллера», отчего лишь сильнее смутился, и мы постояли немного, вглядываясь друг в друга. Ну то есть это он в меня вглядывался, а я лишь бросал из-под ресниц вороватые взгляды, совершенно как юная леди Ди.

Он был, как я уже упоминал, стар и брадат. Лицо морщинистое, усталое, но сказать по нему что-либо о возрасте было трудно. Годы вообще сказываются на ученых не так, как на обычном человеке. Кое-кто из них и на восьмом десятке лет сохраняет неестественно гладкую кожу и моложавость – некое мальчишество, песчанистость волос, что-то от Элана Беннетта,[28] – полагаю, и я, остепенясь, буду выглядеть именно так. Другие, не дожив и до сорока, преждевременно дряхлеют и начинают щуриться, моргать и горбиться, что твои маленькие библиотечные кроты. Этот человек напоминал мне фотографию… вождя Джозефа, что ли? Или Джеронимо?[29] Одного из них. У. Х. Оден, переваливший за шестьдесят, это во всяком случае. Что в свой черед напомнило мне слова, которые Дэвид Хокни[30] произнес, впервые увидев старого Одена: «Мать честная, если у него такое лицо, на что же похожа его мошонка?» У этого старика, судя по рытвинам и разломам его чела, должно было болтаться в штанах подобие савойской капусты. Борода была белой у корней, однако, переходя к их жестким, истертым окончаниям, градировала, если существует такое слово, к оттенку средней серости.

Не знаю, что именно он увидел, разглядывая меня: двадцать четыре года, все волосы целы, на лице ни единый из них не растет, и, да, все верно, черт подери, бейсболка. Однако, что бы он ни увидел, ему этого оказалось достаточно, дабы протянуть руку и пожать мою.

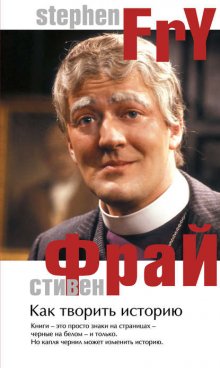

– Лео Цуккерман.

– Профессор Цуккерман?

Уматывай полным ходом. Это он самый и есть.

– Я профессор, да.

– О. Хорошо. Вообще-то у меня кое-что есть для вас. – Конверт от «Seligmanns Verlag» лежал лицом вниз на земле. Стряхнув комочки грязи, я вручил его старику. – Это засунули в мой почтовый ящик, он прямо над вашим. Ваш был переполнен, так что я…

– Ах да. Ксенакис, Янг, Цуккерман, X, Y, Z. – Сейчас он тянул гласные, что сообщало его выговору оттенок отчасти американизированный. – Мне так жаль. Я самым прискорбным образом пренебрегаю очисткой моего почтового ящика.

– Все в порядке. Никакого беспокойства.

– Надеюсь, не единственный ваш экземпляр? – сказал он, указав на свалку в моем кейсе. – В компьютере сохранилась, конечно, копия?

– Нет, не единственный. Но все равно неприятно.

– Божья кара.

– Виноват?

– За то, что вы столь неизящно отреагировали на отставку. – И он с улыбкой взглянул на капот «клио», на мое любовное послание.

– Да, – сказал я. – Ребячество.

Старик внимательно вглядывался в мое лицо.

– Вы, я бы сказал, человек кофейный.

– Кофейный?

– Судя по тому, как вы подпрыгиваете, разволновавшись. Кофейный человек. А я человек горячего шоколада. Не согласитесь ли вы как-нибудь – в скором времени – посетить мое жилище? Выпить кофе?

– Кофе? Правильно. М-м-м. Да. Отчего же нет? Конечно. Спасибо. Вполне. Прекрасно. – В этой бессмысленной литании вежливого английского мне удалось избежать лишь слов «здорово» и «прелестно».

– В какой день? В какое время? Сегодня я свободен после трех.

– Э… о… сегодня? Конечно! Да! Прелестно. Это будет отлично. Я… мне придется заново отпечатать все это, однако…

– Так когда же? Скажем, где-то после половины пятого?

– По-моему, превосходно. Спасибо. И спасибо, что помогли мне с… ну, вы знаете. Спасибо.

– Мне кажется, что вы, пожалуй, поблагодарили меня уже достаточное число раз.

– Что? А. Да. Извините.

– Tshish! – произнес он.

Во всяком случае, это прозвучало как «tshish» и, полагаю, должно было выразить приятное удивление, внушаемое иностранцу английским недугом – неспособностью, начав извиняться и благодарить, хоть когда-нибудь да остановиться.

Мы на несколько ярдов отступили, пятясь, один от другого – как это принято у ученых мужей.

– Значит, в половине пятого, – сказал я.

– Двор Боярышника, – ответил он. – Два-А.

– Правильно, – сказал я. – Спасибо. То есть извините. Здорово. Клево.

Как делать любовь

Перья, копыта и шкуры

Лежа под ним, Клара думала о маргаритках. О маргаритках, коровьих колокольчиках, коромыслах молочниц, пасхальном пении в Мондзее – о чем угодно, о чем угодно, лишь бы не о смраде, грузности и хрюканье вздымавшегося над ней Ублюдка.

Должно быть, две прежние его жены обладали способностью выносить все это, так же как обладали способностью вынашивать для него живых детей. Быть может, на этот раз получится и у нее, думала она. На этот раз. Не как у бедной Фриды Браун, которая выкинула как раз сегодня под вечер, после того, как накачала воды из цистерны и учуяла ту жуткую вонь, и увидела червей, потоком стекавших ей в ведро. Бедная Фрида. А теперь цистерна пуста, и им приходится, точно крестьянам, занимать воду у тех, кто живет через улицу. Бедная Фрида. Она тоже так хотела ребенка.

Девочку, молилась Клара. Сладкую малышку, Лилли, которую она втайне научит любить поля и горы, а ненавистные, душные города не ставить ни во что. Ублюдок сказал этим вечером, что собирается вскоре перебраться со всем семейством в Линц. В Линц, который по сравнению с Браунау просто огромен. Линц, который навевал Кларе мысли о перьях, копытах и шкурах. Перьях на женских шляпках; ярко-голубых страусовых перьях в вазах, стоящих на цветных плитках коридоров; перьях, расходящихся веерами в витражных окошках над входными дверьми; перьях птичьих чучел под стеклянными колпаками, что стоят в гостиных на верхотуре черных дубовых буфетов. Перья, копыта и шкуры. Оленьи копыта со вставленными в них дорогими камнями – броши. Лисьи шкуры на шеях сгорбленных вдовьей долей женщин; не просто шкуры – цельные лисы: лапы, голова, глаза, зубы, осклабленная в ухмылке клиновидная мордочка; животное, расплющенное и высушенное, точно картон, точно соленая треска, которую и разорвать невозможно.

Так приводят они в город деревню, думала Клара. Убивают животных, чтобы носить их на себе, или держать под стеклянными колпаками, или сдирать с них кожу и шить из нее лакированные городские туфельки либо желтоватые чемоданы. Лошадей они заставляют всю жизнь таскать по городам конки, а после вываривают на клей или свежуют, чтобы набивать их волосом диваны или делать смычки для скрипок. Деревья швыряют в топки, чтобы приводить в ход машины и обогревать дома, или же из них вырезают кисти дубовой листвы с желудями и орешками или трубки, и все это потом зарастает темными пятнами, печалится и умирает. Цветы высушивают, подкрашивают и выставляют букетиками на роялях, на квадратиках бахромчатого шелка. Весь просторный, светлый сельский мир пишут маслом на холстах – темные грозные горы, мглистые, гулкие ущелья и тревожные темные тучи, а после холсты развешивают по мрачным коридорам, освещенным тусклыми, шипящими газовыми горелками, и картины эти пугают детей, поселяя в них вечный ужас перед миром, что лежит за пределами городов. Город, как его одолеешь? Кровь, железо и газ. Маргаритки. Думай о маргаритках. Но маргаритка – цветок гусиный, гусиная кожа. Кожа, по которой ползут мурашки, в которой покалывает от его мокрых прикосновений.

Клара знала, что ей предстоит ночь любви, как он их называл. Liebesnacht. Знала, потому что он не избил ее и, судя по виду его, бить не собирался, даже после того, как она за обедом пролила суп ему на колени. Ни единого взгляда на стену с Пниной, лишь мертвенная улыбка да игривый шлепок по руке, сопровождавшийся словом «гадкая!», произнесенным шутливым гувернантским фальцетцем. И с подлой ухмылочкой, как если б он знал, что любовь мужа для нее бесконечно ужаснее жестоких его кулаков.

Господи, как же долго он возится! Клара вспомнила сестру, шутившую по поводу невозможной, никакой радости не доставляющей стремительности ее мужа, Германа.

– И влезть не успел, а уж выскочил!

Но Герман был деревенским парнем, напивавшимся только в дни всяких там святых да по выходным, а не пятидесятилетним мужчиной – господи! Пятидесятиоднолетним. В прошлом месяце Алоизу стукнул пятьдесят один год – Алоизу, говорившему, что пьет он только по средам да по дням, в названии которых есть буква «G». Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sontag.[31]

Клара, изогнув шею, с тоской смотрит на Деву над изголовьем кровати. Алоиз, раз семь-восемь выйдя из нее и снова войдя, похоже, добирается все-таки, потея, как ломовой возчик, до желанного конца. Она узнает новое неистовство ритма и ждет последних животных содроганий.

Небо, думает она. Небо, озера, леса, кролики и орлы. Да, огромная орлица слетает из горного гнезда и уносит этого визжащего борова. Парящая в великой выси, всесильная, всевидящая, всепобеждающая орлица с пронзительными глазами, с могучими крыльями, с когтями, с которых капает свиная кровь!

Как надо мириться

Оранжевые пилюльки

Красная жидкость стекала по капле в одну из тех закрученных винтом, спиральных штуковин, которые так по душе этой братии. Работа Джейн всегда оставалась для меня темной загадкой, и Джейн это нравилось, однако я не стал бы отрицать влекущей миловидности сопутствующих ей принадлежностей. Метры и метры стоек с ретортами, капилляров, прозрачных пластиковых трубок, тянущихся повсюду, вверх и вниз, внутрь и наружу, против и по часовой стрелке, зигами и загами. Что до центрифуг, те были и вовсе сексуальными до невероятия. Я часто наблюдал, как Джейн набирает в шприц крошечную подкрашенную каплю чего-то яркого, до крайности комковатого и затем с нежным «плип» выстреливает жидкость в пробирочки, плотно, точно голодные птенчики, стоящие в круглом барабане. Когда каждый стеклянный клювик получал свою порцию пищи, барабан начинал вращаться. От хромированной точности и низкого гудения барабана у меня захватывало дух. Он был намного массивнее своего подобия из какой-нибудь посудомоечной или стиральной машины. Никакой вибрации, все прочно, гладко, научно – как и в самой Джейн. А на другом испытательном стенде мне нравилось разглядывать предметные стеклышки с цветными гелями, пронизанными посередке изысканными прожилками иных цветов, – нечто похожее можно увидеть в кладовке кондитера, нечто, напоминающее кровяные нити, какие встречаются иногда в яичном желтке. Джейн называла свою лабораторию «Кухней»; зрелище собранных здесь воедино нержавеющей стали, стекла с клейкой и красочной органикой, ярких жидкостей воскрешало во мне мальчишку, услужливого, томящегося ожиданием сына, которому нравится наблюдать, как мама, взбив жидкое тесто, сворачивает сдобный рулет.

Охота за генами – занятие, естественно, прибыльное. Перед всем прочим миром ты делаешь вид, будто исполняешь великий план, именуемый проектом «Геном человека», что и достойно, и благородно, и попахивает Нобелем – Высокая Наука, Достижения Человечества, Передний Край Знания и все такое, – на самом же деле ты пытаешься отыскать новый ген, и застолбить права на него, и выжать из бедняги все возможное, пока на ген этот не натолкнулся кто-то еще. В одном только Кембридже существуют десятки коммерческих «биотехнологических» компаний. И бог весть какая продажность и скверноты в них процветают. Конечно, Джейн подкупить невозможно. Ни в коей мере.

Временами я задираю Джейн, распространяясь насчет характера ее работы.

Что станешь ты делать, обнаружив существование геевского гена? Или установив, что у черных меньше способностей к языкам, чем у белых? Или что азиаты обращаются с числами более умело, чем люди белой расы? Или что все евреи скаредны? Или что женщины глупее мужчин? Или что мужчины глупее женщин? Или что религиозность есть генетическая предрасположенность? Или что вот этот ген определяет преступные наклонности, а вон тот – болезнь Альцгеймера? Сама ведь знаешь, во что это обратит страхование жизни, какое оружие даст расистам. Вот это все.

Она отвечает, что пройдет по этому мосту, когда до него доберется, да и вообще она работает в другой области. И кстати, если ты, историк, обнаружишь, что Черчилль всю войну трахал королеву, будет ли это твоей проблемой? Ты сообщаешь факты. А истолковывать их – дело человечества в целом. То, что Бог не создавал Адама и Еву, стало затруднением не для Дарвина, а для епископов. Не надо валить всю вину на вестника, спокойно говорила она, лучше подрасти немного и научись заботиться сам о себе.

Я щелкнул ногтем по трубочке, из которой что-то сочилось. Десять минут назад Дональд, лаборант Джейн, отправился, шаркая, искать ее. Услышав, как стукнула дверь в коридор, я распрямился. Джейн не любила, когда в лаборатории что-нибудь трогали.

– Ах, черт возьми! Оно и вправду здесь. Ему действительно хватило наглости явиться сюда и предстать перед нами.

– Привет, малыш…

– Ты что-нибудь трогал? Покажи мамочке, с чем ты здесь играл, где что испортил, чтобы нам не пришлось самим потом разбираться с этим.

– Ничего! Ничего не трогал… ну, разве вот по этой трубочке слегка прищелкнул. Там жидкость немного застряла, я и помог ей пройти. Это все.

Джейн в ужасе вытаращилась на меня:

– Все? Это все? – И она, повернувшись к двери, завопила: – Дональд! До-ональд! Иди сюда! Нам придется все начинать сначала. Десять недель работы псу под хвост! О господи!

Влетел Дональд.

– Что? Что такое? Что он сделал? Что?

– Джейн, клянусь, я просто прищелкнул ногтем, совсем чуть-чуть…

– Этот тупой засранец всего-навсего протолкнул метилоранж через трубку с тартратом.

– Да какого черта, Джейн? – взвыл я. – Не может же какая-то капелька все испортить.

Дональд не отрывал взгляда от трубок.

– Иисусе, – наконец выдавил он. – Нет! Нет! И он, привалившись к стенду, закрыл ладонями лицо.

Я со вздохом облегчения повернулся к Джейн:

– Чертовски жестокий трюк, вообще-то. Не будь Дональд таким бездарным притворщиком, я бы и вправду огорчился.

Брови Джейн взлетели вверх.

– О, – сказала она, – так это был жестокий трюк, вот оно как. Понимаю. И ты бы того и гляди огорчился.

– Послушай, я прекрасно знаю, что ты собираешься сказать…

– Изгадить мою машину, добиться, чтобы ее отбуксировали из колледжа за незаконную парковку, – это все не жестокие и огорчительные трюки, верно? Это лишь милые проявления любящей, истерзанной души. Романтические забавы, порождения прекрасного и сложного ума. Не ребячливости, но зрелости. Иронический комментарий к превратностям любви. Дивный комплимент. Мне следовало бы таять от благодарности.

Ну просто ненавижу, когда она становится такой. Еще и Дональд хихикает, как будто ему известно, о чем речь.

– Да, да, да, – сказал я, поднимая руку. – Очень клево.

– Оставь-ка нас, Дональд, – сказала, усаживаясь на высокий табурет, Джейн. – Мне нужно поговорить с этим штучным изделием.

Дональд, который, подобно мне, легко краснеет, начал по-дурацки пятиться к двери.

– Ага. Ну да. Верно, конечно. Я… да. Идет? Я подождал, когда стихнут хлопки дверей, и лишь после этого набрался смелости, потребной, чтобы взглянуть в ее насмешливые глаза.

– Прости, – сказал я.

Слово это с гулким стуком упало в мучительно долгую тишину.

Собственно, взгляд ее не был насмешлив. Я мог бы приписать ему любое свойство. Мог бы назвать его взглядом холодным, взглядом ироническим. Или оценивающим. То был взгляд Джейн, и кому-то другому он мог бы представиться а) дружеским, b) добрым, с) приятно удивленным, d) вызывающим, е) эротичным, f) неприветливым, g) скептическим, h) восхищенным, i) страстным, j) блудливым, k) тупым, l) интеллектуальным, m) презрительным, n) смущенным, о) испуганным, р) неискренним, q) отчаянным, r) скучающим, s) удовлетворенным, t) исполненным надежд, u) вопрошающим, v) стальным, w) выжидательным, х) разочарованным, у) проницательным или z) полным новой жизни.

Все это в нем присутствовало. Я хочу сказать, это же были человеческие глаза, зеркало души. Не ее души зеркало – моей. Я гляделся в него, ощущая себя олухом всех разновидностей сразу, и потому, естественно, получил в ответ взгляд насмешливый.

И вдруг она, к великому моему удивлению, склонилась и погладила меня по затылку.

– Ах, Пип, – сказала она. – Ну что мне с тобой делать?

Насчет «Пипа».

Меня многие так называют.

Ту т вот какая история.

В солидный университет полагается являться в пиджаке, при галстуке и в летних брюках, специально для такого случая купленных мамой. Вас зовут Майклом. Вы на два года моложе всех остальных и к тому же впервые, по сути дела, покинули дом. Как вы поступаете? Поездка по железной дороге из Уинчестера в Кембридж означает, что вам приходится пересекать Лондон, перебираясь с одного вокзала на другой. И вы, попав в Вест-Энд, выходите оттуда с добротной стрижкой, облаченным в поношенные мешковатые брюки, футболку с надписью «Отсоси Мою Душу», парку цвета хаки и с именем «Пэк». И в поезд, идущий до Кембриджа, вы уже садитесь нехилым малым. Восемь лет назад слова «нехилый» и «малый» были более-менее приемлемыми. Теперь-то ими, конечно, пользуются одни журналисты да рекламщики. Какие нынче обороты в ходу на улицах, я ни малейшего понятия не имею. Я выбыл из этого забега довольно рано – после того, как мне пару раз дали от ворот поворот и порекомендовали угребывать туда, откуда пришел.

Имя «Пэк» я выбрал потому, что играл его в школьной постановке «Сна в летнюю ночь» и полагал, что оно мне вроде как подходит. Спайк, Джеш, Бласт, Спит, Физзер, Джог, Стрик, Флик, Бойлер, Заг, Клют, Граулер – я перебрал их все. Пэк показался мне клевым и при этом лишенным особой агрессивности. Увы, при первом же моем обеде в Холле все и запуталось.

– Привет, – сказал, садясь со мной рядом, решительно неклевый субъект в пиджаке и при галстуке. – Я Марк Тейлор. Ты, похоже, из новеньких, так?

Я сообщил ему мое клевое новое имя, но, поскольку рот у меня был набит едой, в перепелесой башке моего собеседника утвердилось впечатление, будто я назвался Пипом Янгом.

– Пип? Ну да, понятно. Пиппи. Отлично.