Стать Теодором. От ребенка войны до профессора-визионера бесплатное чтение

УДК 929Шанин Т.

ББК 60.5дШанин Т.

Ш20

Издательство благодарит за помощь в подготовке издания Шуламит Рамон, Александра Никулина, Ирину Троцук, Марию Пральникову, Надежду Пантюлину, Александра Артамонова.

Теодор Шанин

Стать Теодором: от ребенка войны до профессора-визионера / Теодор Шанин. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – (Серия «Критика и эссеистика»).

Теодор Шанин (1930–2020) – выдающийся британский социолог, профессор Манчестерского университета, признанный авторитет в крестьяноведении, исторической социологии и неформальной экономике. Им был основан один из первых частных вузов в постсоветской России – Московская школа социальных и экономических наук (неофициальное название «Шанинка»). Стремясь интегрировать российскую интеллектуальную традицию в международное научное сообщество, он сыграл большую роль в развитии новых форм академического образования в современной России. Биография Т. Шанина по событийности поразительна даже по меркам бурного ХX века: он родился в городе Вильно, входившем тогда в состав Польши, ребенком пережил Вторую мировую, после присоединении Литвы к СССР был выслан с матерью на Алтай, потом в Самарканд. В гетто погибли его младшая сестра и любимый дедушка. После долгих скитаний он вместе с родителями смог выехать в Польшу, а потом во Францию. В 1948 году, приписав к своим 17 лишние два года, он отправился добровольцем воевать за создание Израиля. После окончания Иерусалимского университета переехал в Великобританию, где состоялась его успешная академическая карьера. Автобиография для самого Теодора занимала важное место в ряду его научных трудов: автор рассматривает свой драматический личный опыт ушедшего столетия с философских позиций, исследуя то, что сам назвал бы метафизикой судьбы.

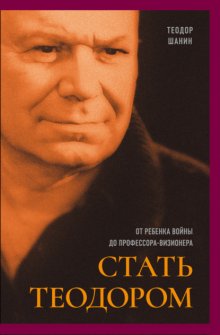

На обложке: Фотопортрет Т. Шанина. Фотограф неизвестен.

Оцифрованный архив Т. Шанина.

ISBN 978-5-4448-2473-3

© Т. Шанин, наследники, 2023

© Ш. Рамон, предисловие, 2023

© А. Архангельский, предисловие, 2023

© А. Никулин, И. Троцук, послесловие, 2023

© С. Тихонов, дизайн обложки, 2024

© ООО «Новое литературное обозрение», 2024

Antonio Machado 1

- Caminanto son tus huellas

- El camino y nada mas;

- Caminante no hay camino

- Se hace camino el andar.

- На твоем пути твои шаги

- Обозначают путь, и только они;

- На твоем пути нет пути,

- Путь – это то, где ты идешь.

На трех основах зиждется мир2: на познании3, на труде4 и на делах милосердия5.

Шуламит Рамон-Шанин

Предисловие

Теодор Шанин родился 29 октября 1930 года и скончался 4 февраля 2020 года. Он был спутником моей жизни 50 лет – с 1970 по 2020 год.

Мы жили вместе в Израиле и Великобритании. Начиная с 1993 года Теодор проводил бо́льшую часть времени в России, приезжая в Соединенное Королевство раз в месяц, а я периодически ездила в Россию, где у меня вместе с партнерами из Великобритании, Греции и Италии было несколько проектов в сфере высшего образования в Москве и Иркутске.

Автобиография стала последней книгой Теодора, и ему было очень важно ее опубликовать. Здесь он подводит итоги всего, что узнал в своей богатой и сложной жизни, намеренно избрав жанр личных воспоминаний, а не академической работы.

Теодор был прекрасным рассказчиком и много вспоминал о своей жизни в Вильнюсе, в котором родился и который тогда был польским городом; о Сибири, куда их с матерью сослали, когда Теодору было 11 лет, пока его отец сидел в советской тюрьме после оккупации Литвы в 1941 году.

После был переезд в Самарканд, где они жили сначала с матерью, а потом и с отцом, вернувшимся к ним в 1944 году; потом – польский Лодзь, где в 1946‑м Теодор стал участником сионистского движения; затем – Париж 1947 года, а еще через год – Израиль, куда Теодор уехал, чтобы присоединиться к Войне за независимость, как ее называло еврейское население Палестины, или Накбе («Катастрофе»), как ее называли арабы (палестинцы?).

Теодор переехал в Великобританию в 1963 году, чтобы получить докторскую степень в Университете Бирмингема. После этого он остался читать лекции в Университете Шеффилда, в 1973 году получил должность профессора в Колледже святого Антония в Оксфорде, а позже стал профессором социологии в Университете Манчестера.

В 2019 году Александр Архангельский, телеведущий и профессор медиаисследований Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве, записал серию интервью с Теодором. В результате получились 19 видео о жизни Теодора и книга на русском языке под названием «Несогласный Теодор». Эти видео отразили мнение автора о том, что же было главным в жизни Теодора, в них Теодор, невероятно живой и близкий, как будто сидит сейчас с нами в одной комнате. Специально для этой книги Архангельский описал свое впечатление от Теодора, которое можно найти на следующих страницах.

Александр Никулин и Ирина Троцук из Центра крестьянских исследований и Московской школы социально-экономических наук сделали обзор наиболее значительных академических достижений Теодора.

Теодор сам выбирал, о каких событиях и моментах своей жизни писать в автобиографии, что неизбежно привело к отсутствию некоторых из них в данной книге.

Например, в ней относительно мало рассказывается о его жизни в Соединенном Королевстве, однако детство, юность и первые годы в Израиле, наоборот, описаны подробно – так же, как и период создания Московской высшей школы социальных и экономических наук.

С ранних лет жизни Теодор был лидером во всех областях своей деятельности и чувствовал себя комфортно в ведущей позиции. При этом он также признавал вклад других людей в его достижения.

Он вошел в мою жизнь, а я – в его, когда он возглавил первую в истории инновационную службу занятости для инвалидов Израиля, в которой я впервые в жизни, сразу после получения профессионального образования, занимала позицию социального работника. Параллельно с этим Теодор вел политическую деятельность в двух левоцентристских политических партиях Израиля, а также изучал социологию и запускал исследования китайских крестьян в Еврейском университете. Это было типично для него – широко расправить крылья и заниматься всем, что ему интересно, с одинаковой отдачей и вовлечением. Теодор хорошо умел как руководить, так и предвидеть будущее.

Со своей стороны, я обязана ему своей академической карьерой, так как до нашей встречи у меня не было намерения заниматься наукой. Теодор открыл мне новые способы познания мира, познакомил с научной фантастикой и русской литературой. Мы совершили много замечательных путешествий по известным и неизвестным нам местам, и у него всегда был интересный и особенный взгляд на то, что мы встречали по дороге. 1 января 2000 года мы праздновали наступление нового тысячелетия в Петре – очень древнем городе, расположенном в горах Иордании. Теодор рассказывал о набатейской цивилизации, и это было просто волшебно. Теодор всегда был мне верным другом, особенно в трудные времена.

Мне кажется, эта автобиография раскрывает интеллектуальную и эмоциональную глубину Теодора, его способность мечтать, следовать за мечтой и вдохновлять других на совместные путешествия и проекты, изначально кажущиеся невозможными. Она также отражает его природный оптимизм и глубокую веру в доброту человечества, несмотря на боль, которую Теодор носил в себе, пережив Вторую мировую войну.

Я надеюсь, что Вы, читатель, присоединитесь к Теодору в путешествии по истории его жизни, как он и хотел.

Автобиография была написана на английском и русском языках. Я благодарна переводчикам на английский язык за их усилия и преданность своему делу. Теодор свободно владел тремя языками (английским, ивритом и русским) и имел собственный, уникальный стиль изложения, что делало задачу перевода особенно сложной. Переводчицами были: Мария Пральникова, которая также являлась самым преданным личным помощником Теодора на протяжении многих лет; Лидия Хмелевская и Елена Карл.

Особая благодарность Сэнди Балфуру за важный вклад в дело публикации этой книги.

Март 2023

Александр Архангельский 6

Мой Теодор

В декабре 2019 года, за несколько недель до смерти Теодора Шанина, мы с ним и коллегами отмечали выпуск в России большого документального видео о жизни Теодора и книги на основе материалов этого видео под названием «Несогласный Теодор». И фильм, и книга были созданы по моей инициативе на материале моих многочасовых интервью с этим экстраординарным человеком в попытке уловить его суть. Наши разговоры и полученное видео убедили Теодора перейти к настоящей книге – автобиографии, рассказывающей историю его жизни.

Биографическая работа – будь то автобиография или традиционная биография, написанная сторонним автором, – имеет набор проблем, требующих решения. Любые рассказчики имеют собственные биографические легенды, поэтому автобиографии, как правило, отражают авторский образ себя, а биографии рисуют портрет с позиции внешнего наблюдателя, который зачастую сильно отличается от того, как себя видит герой.

Автобиографии нередко скатываются в саморекламу, самовосхваление и сведение личных счетов, могут содержать очень избирательное описание событий, а биографии никогда не могут полностью проникнуть в сознание и личность своих героев. Мне кажется, даже неидеальная, однобокая автобиография сообщает читателю что-то об авторе, в то время как плохая биография является просто отражением бедных способностей автора, не давая ничего для лучшего понимания героя.

С другой стороны, истории жизни интеллектуалов обычно менее захватывающи, чем биографии, наполненные событиями: жизнь интеллектуала часто глубока, но статична, в то время как другие повествования насыщены людьми, эмоциями, интересами, хотя и могут уступать первым в глубине.

К счастью, жизнь Теодора – ярчайшего интеллектуала – была полна событий. Его детство прошло на фоне войны и оккупаций его родины польской и советской армиями, с коротким периодом независимости Литвы перед новой оккупацией СССР. В его биографии есть сибирская ссылка в возрасте 11 лет; пьяный офицер алтайского НКВД, запрыгнувший на стол в сапогах с криком: «Вы здесь сдохнете!»; неожиданное возвращение польского паспорта в разгар Второй мировой войны; отъезд в Самарканд; кража хлеба для выживания семьи; еще более невероятный (легальный!) отъезд из СССР в Польшу сразу после поражения Гитлера; эмиграция из Польши во Францию в короткий период открытия границ; переезд в 17 лет по поддельному паспорту против воли своего отца в только что созданное государство Израиль, объявившее о своей независимости 14 мая 1948 года, после прекращения британского мандата в Палестине; участие в двух войнах; разрыв со страной, за которую он воевал; новая жизнь в статусе английского ученого; превращение из социального работника и социолога в выдающегося специалиста по крестьянству; основание университета во вновь созданной Российской Федерации.

В этих историях много интересных героев и подробностей – например, таинственный посланник сионистского подполья по имени Иегуда, внезапно появившийся в самаркандской квартире Шаниных с фанерным солдатским чемоданом. У чемодана оказалось двойное дно, из-под которого посыпались спрятанные там золотые монеты.

В жизни Теодора есть много увлекательных историй, однако он предпочитал рассматривать личный опыт с философских позиций, избегая риска написать просто приключенческий роман о своей жизни. Он хотел исследовать то, что назвал бы метафизикой судьбы.

Конечно, мы, аутсайдеры, воспринимали его биографию иначе. Довольно быстро в начале наших интервью мы оба поняли, что я практически ничего не знаю о нем. Это вызвало некоторые трудности. Как выбрать события для обсуждения? И насколько подробно обсуждать? Говорить откровенно или с определенной осторожностью? С самого начала мы решили говорить максимально открыто, без какой-либо цензуры памяти. А когда окончательные версии книги и фильма были готовы, мы вместе решали, что сохранить, а что вырезать. За все время Теодор использовал свое право редактировать биографию только дважды, попросив меня: «Пока я жив, эти эпизоды не должны быть опубликованы, но вы можете напечатать их позже, после моей смерти». Как бы я сейчас хотел, чтобы Теодор был жив и у меня не было возможности поделиться трогательным эпизодом, из‑за которого он чувствовал себя неловко. Эпизод касался его отца. Те, кто знал Теодора, сразу поймут его нежелание делиться настолько личной историей. Приведу его рассказ дословно:

С детства я помнил своего отца героем, но со временем его героические черты постепенно пропали. Когда мать сказала, что мы должны переехать в Израиль, он начал оправдываться, вспоминать о проблемах со здоровьем, обстоятельствах, говорил, что не стоит принимать поспешных решений, и так далее. Мать поехала в Израиль сама; уже в Израиле я оставался с ней в течение года, а отец в это время поселился в Париже, и его здоровье начало сдавать. Из успешного предпринимателя он превратился в обузу. Когда он умер в 1951 году, я отправился в Европу на его похороны (собрав деньги через друзей), и там, у его гроба, произошло то, что сильно на меня повлияло.

На похоронах было много народу, человек четыреста, флаги разных политических движений, все было очень торжественно. Лидеры двух сионистских партий Парижа выступили с речами у его гроба. Они спорили с моим отцом, говорили прямо в гроб. Утверждали, что не стоило быть таким упрямым, таким принципиальным и не готовым к компромиссу. Чем дольше они говорили, тем больше я хотел им ответить, но это было невозможно; ком стоял у меня в горле, хотелось плакать. Но плакать я не мог, мальчики не плачут – так меня учили. Однако последним выступал раввин, который сказал:

«По нашим законам, если человек умер насильственной смертью и неизвестно, кто его убил, но его тело было найдено на нашей земле, десять старейшин должны омыть руки и сказать: наши руки не проливали этой крови. Почему Талмуд требует этого от нас? Потому что, когда человек умирает, не ясно, кто несет ответственность за эту смерть: тот, кто физически совершил убийство, или те, кто не помог умирающему, когда это было нужно больше всего? Поэтому я говорю над гробом: пусть десять старейшин омоют руки свои».

После этого я подошел к раввину, пожал руку и поблагодарил его за то, что он сказал от моего лица и лица моей семьи.

С годами я осознал, что имею право плакать и что мне не стоит сдерживать своих слез.

Драматическая история, преисполненная мудрости.

Но главный вопрос так и остался без ответа: какой образ Теодора мы должны взять в основу этой истории? Борец за справедливость? Выдающийся организатор? Или, может быть, человек в постоянном интеллектуальном поиске?

К началу 2017 года мы с Теодором знали друг друга уже несколько лет, он был довольно известен в российских СМИ, давал интервью, участвовал в панельных дискуссиях. Из разрозненных упоминаний можно было узнать о некоторых аспектах его жизни, однако с ростом его популярности информации о его прошлом не становилось больше. Это был блестящий, оригинальный мыслитель, вносивший свежий вклад в российскую академическую сферу, о котором, однако, очень мало было известно. Именно тогда мы с Теодором договорились собраться на несколько дней и записать подробное интервью о его жизни, которое должно было выйти в России и как документальный фильм, и как книга.

В этот момент у меня начал формироваться образ «моего» Теодора: жесткий, даже весьма жесткий человек, когда дело касалось его принципов, но в личном общении невероятно открытый. Толерантный в западном смысле, то есть не соглашающийся на идейные компромиссы и в то же время до крайности уважающий чужое мнение. На заре нашей дружбы, в 2000‑х и 2010‑х, во время наших эпизодических встреч он рассказывал истории из своей биографии и постоянно повторял: «Мы, миснагдим7, всегда выступаем против, так что я человек, который постоянно с кем-то не согласен…» Поэтому довольно быстро и без долгих раздумий стало понятно: мы оба хотели поговорить о Несогласном Теодоре.

Для меня ключом к пониманию биографии Теодора стало то, что он родился и вырос в Вильнюсе в то время, когда город переходил от одного государства к другому. Из состава Польши он перешел СССР, потом Германии, потом обратно СССР и наконец стал столицей независимого государства в начале 1990‑х. Это значит, что для Теодора государственные границы с самого начала были второстепенны – главной была принадлежность к городу. Теодор сформировался как гражданин города, связанного не только с евреями в целом, но и конкретно с евреями Вильнюса. Все языки, на которых нашему герою пришлось говорить в своей жизни, также стали его собственными, в его говоре были отголоски польского, иврита, английского – это был удивительный язык вильнюсского жителя начала XX века, обогащенный дальнейшей сменой стран и культур.

С помощью краудфандинга (Теодор с его леволиберальными наклонностями был очень доволен) мы собрали достаточно денег, чтобы закончить фильм, и поехали снимать места, где разворачивались события его жизни: Вильнюс, Алтай, Самарканд, Польша, Тель-Авив, Иерусалим. Конечно, для иллюстрации его истории можно было бы обойтись кинохроникой, но тогда мы заперли бы его в прошлом, связав с ушедшей эпохой. А я хотел сопровождать его историю изображениями сегодняшнего дня, потому что Теодор не в прошлом – он здесь и сейчас. Съемочной группе удалось найти настоящий вильнюсский двор его детства; хижины в Рубцовске на Алтае, где он и его мать жили в ссылке; в польском городе Лодзь нам посчастливилось попасть на такой же выпускной экзамен в средней школе, как тот, который Теодор вспоминал так живо и так часто. Особенно ту прощальную речь своего одноклассника: «Я антисемит. Вы все это знаете. И ты, Теодор, конечно, это знаешь. Но я хочу сказать, что перестану быть антисемитом, если встречу больше таких заслуживающих уважения евреев, как Теодор. За вашу свободу и нашу свободу!»

Книжная версия интервью, выпущенная в России одновременно с фильмом при сотрудничестве с моими аспирантами, которые помогали с редактированием, набором и дизайном, в конечном счете была опубликована обычным профессиональным издательством в Москве. И вот тут-то и произошло наше с Теодором единственное серьезное разногласие. Камнем преткновения стало название серии, в которой должна была выйти книга. Когда Теодор услышал, что она называется «Счастливая жизнь», он очень разозлился. «Что за „счастливая жизнь“?! Жестокая смерть моего деда и сестры, насилие в отношении дорогих мне людей, уничтожение евреев, насильственный перенос границ, разрыв с Израилем, за который я воевал?» Я пытался объяснить, что счастье, по крайней мере в моем понимании, было не в спокойствии, а в способности проживать свою жизнь без оглядки на обстоятельства и стандарты текущего времени. Он молчал, глядя на меня. И вдруг хлопнул ладонью по столу: «Ты прав! Я изменю свое представление о счастье!»

И он его изменил, хотя имел полное право стоять на своем. Но как раз этим выдающиеся люди отличаются – тем, что они постоянно развиваются – и в 50, и в 70, и даже приближаясь к 90 годам.

В конце книги (это был финал нашего московского интервью) Теодор говорит:

Я счастливый человек. Почему счастливый? Потому что мне всегда было что-то интересно. Я делал только то, что хотел. И делал много того, чего от меня не ожидали. Поэтому с биографической точки зрения я оптимист. А с точки зрения мирового развития я пессимист. В последние 10, а то и 20 лет мир скатился к череде ужасных событий. Если бы 10 или 20 лет назад кто-то сказал мне, что в ближайшем будущем станет больше, а не меньше войн, что нищета останется нормой жизни, что часть населения даже богатейших стран будет голодать, я бы сказал, что такое невозможно.

И тот факт, что лично моя жизнь сложилась хорошо, вызывает у меня чувство вины, которое, кстати говоря, со мной всю жизнь. Думаю, в какой-то степени именно эта вина заставляла меня с нетерпением впрыгивать в каждый проект, который требовал участия или доведения до конца. Я не мог просто говорить, мне нужно было действовать здесь и сейчас. Моя любимая поговорка: «Не бывает невозможного, бывает только сложное».

И сейчас я так же говорю себе: «Не бывает невозможного, бывает только сложное».

Предисловие автора

Как построить рассказ длиной в жизнь? Хронологически проще всего, потому что тогда фактический материал определяет порядок повествования как связь календаря и происшествий. Но это может сгладить до неузнаваемости качественную разношерстность происходящего, комплексность и взаимовлияние процессов и причинностей, а без этого теряется реальная картина. Поэтому, когда покажется нужным, буду отходить в моем тексте от жесткой хронологии к тематичности разделов, от личного – к обобщениям и наоборот. Это будет не история или биография в узком смысле, а историческая социология и антропология, переплетенные личным опытом.

Некоторые разделы я назвал «мирами», так как анкетное разделение по датам (начал учиться… кончил учиться… начал работать…) недостаточно выражает различий между периодами жизни и подразделениями моего рассказа. Это были часто разные миры – реально, как и фигурально – в смысле сгустка идей, которые периодически доминируют над групповой или индивидуальной мыслью. С этим перекликаются короткие зарисовки людей, у которых и на которых я учился ви́дению мира. В определенном смысле эти люди – это также «миры». Местами я буду употреблять байки, бросающие добавочный свет на элементы текста. Но это не сказки-выдумки, а скорее притчи, которые несут этическую и эстетическую нагрузку, – а это часть познания.

Две вещи стоит подчеркнуть. Первое – это то, что я дитя войны. Это определило многое из того, что происходило и еще происходит со мной и вокруг меня. Я начал ощущать себя почти что взрослым во время Второй мировой войны и взрослел под ее влиянием. Меня впервые арестовали, когда мне было 10. В обществах войн и диктатур это даже не очень удивляет. Но мой арест и непростой процесс взросления/самоопределения можно понять только на фоне времен. Именно в этом смысле я дитя войны.

Второе – это то, что я такой, какой я есть, и это связывает разные периоды и «миры» моей жизни. Рассказ делается единым посредством меня как участника и носителя особого способа видеть происходящее и реагировать на стимулы внешнего мира. Личностный характер менялся с годами, но существовал постоянный стержень. Этот стержень – я.

Вопрос, как писать биографический текст, непрост, особенно когда это автобиография. Элементы такого текста, его разные линии и потенциалы движения соотносятся, перекрещиваются и взаимно влияют разными, часто неожиданными способами. Трудности описания и анализа приводят к тому, что картина описываемого может превратиться из линии развития в кучу фактов и фактиков, глядя на которые трудно ухватить какие-либо нити причинностей. Видишь только хаос, пусть и созданный сознательно.

Я решил подчинить форму представления текста тому, что мне кажется основным в нем. Для этого буду переходить в некоторых случаях от сугубо биографической последовательности к историческим и биографическим потокам, связывающим процессы и причинности, и попробую показать, как эти потоки влияют друг на друга. Надеюсь, читатели окажутся снисходительны к своеобразию такого повествования.

Часть I. Начала

1. Мир Вильно

Первый из моих миров – это виленское детство. Вильно/Вильнюс – это город, в котором я родился, что повлияло на то, кем я был и каким стал.

Я любил и люблю свой родной город. Есть такие города, в которые поголовно влюблены их жители, а в этом немалая часть их характеристики. Для еврейского населения бывшей Российской империи были два таких города – Одесса и Вильно. В обоих еврейское население очень гордилось тем, что они одесситы или виленчане. «Иерушалайм де Лита» – литовский Иерусалим, так говорили про свой город не только евреи Вильно. Но во всей Восточной Европе и за ее пределами, когда евреи говорили «Иерушалайм де Лита», это значило Вильно. До сих пор, если скажешь в Израиле «Иерушалайм де Лита», многие знают, что это Вильно, хотя Вильно уже нет, есть Вильнюс – столица Литвы. Город моего детства был полон интеллектуалов, политических вожаков и людей искусства – интеллигенции в классическом смысле, как еврейской, так и нееврейской.

Город Вильно был создан в XIV веке как столица Великого княжества Литовского. Во времена моего детства население в нем было иудейское и польское католическое, примерно половина на половину. Литовцев было мало, как и русских, а среди других «разных» были армяне, караимы, татары и немцы, но их было еще меньше.

Села вблизи города были в основном польскими и белорусскими, с крупными вкраплениями евреев. В городе Вильно жили главным образом поляки и евреи. Эти две этнические группы существовали параллельно, почти что совершенно отдельно, хотя на одной и той же территории. Например, было практически невозможно перейти этническую границу в вопросах женитьбы. Я помню свое удивление, когда, попав впервые в Россию, обнаружил, что есть среди ее евреев много этнически смешанных браков. В Вильно моего детства таких браков не было, кроме экстраординарных случаев.

Перед моим лицом проходила в детстве элита еврейской части Вильно. Мой отец был политическим вожаком и патроном искусства и, будучи человеком состоятельным, старался употреблять деньги на то, что было для него особо важным. За обеденным столом, куда в раннем детстве я допускался со своей «бонной» (няней-воспитательницей), часто бывали деятели искусства, политики, спорта и бизнеса – как виленчане, так и люди «извне». Артистической частью их, в особенности писателей, было так называемое «Молодое Вильно». К нам часто наведывались артисты и режиссеры еврейских театров, которые часто спонсировал отец. На стенах нашей квартиры висели картины местных живописцев.

На обратной стороне иерархической лестницы город был центром еврейского фольклора. Сочный идиш8 виленского рыбного рынка, многоэтажные ругательства торговок, полные юмора, как и сленг криминальных групп города («Ди Штарке» – «сильные», так их называли в Вильно), были частью особого народного говора. Лингвисты приезжали издалека слушать и записывать виленский идиш (они в шутку называли себя «учеными при рыбном рынке»), и интеллектуалы города щеголяли цитатами. Я помню, как эти цитаты летали над нашим обеденным столом.

Из всего этого в городе практически ничего не осталось. Виленчане рассыпались по всему миру. Многие поляки отбыли «по репатриации» в Польшу, евреи ушли в мир иной – в коллективный гроб на Понарах, где похоронены 75 тысяч расстрелянных нацистами – в основном евреи. На улицах города говорят теперь чаще всего по-литовски. Из «виленскости» моего прошлого в населении Вильно осталось немного, но здания старого города по-прежнему глубоко историчны, необыкновенно красивы. И среди них, куда ни повернись, живут воспоминания.

В сентябре 1939 года в город вошли советские войска, но быстро отступили – Божеская милость прибавила нам еще один мирный год. Уже шла война, уже Германия заняла часть Польши, а СССР – остальную ее часть, но неожиданно советская сторона решила передать город Литве, что и дало добавочный год относительного благополучия. Все вернулось на предвоенные круги своя, но теперь через Вильно шла волна еврейских эмигрантов: люди бежали из Польши, чтобы выехать дальше – в Америку, в Палестину и т. д. Еврейский Вильно быстро сорганизовался, чтобы помочь «своим» – добрая еврейская традиция. И у нас в квартире на короткий срок жили две получужих семьи. Но виленчане почти что не сдвинулись. Одним из примеров был, конечно, мой отец. По логике ситуации, как мы ее видим теперь, надо было бежать подальше и поскорее: с одной стороны – немцы, с другой – советская власть, где-то посередине – маленькая Литва. Но у моего отца был план и объяснение: Швейцария и Голландия оставались не оккупированными на все время Первой мировой войны. Вот и Вильно станет таким «мирным островком благополучия». Многие думали так. К тому же отец продал небольшой завод «Коста», и родители договорились вложить вырученные деньги в Палестину. Отец был активным сионистом и собирался купить там землю или апельсиновые сады, но в последнюю минуту ему предложили местный завод носков «Корона», и он купил его.

При всей разности осознаваемых причин и объяснений что-то подобное происходило со всем еврейским населением Вильно. Население это было в большинстве своем бедное и говорящее на идиш. Вопрос, куда вкладывать деньги, и выбор места, куда бежать, не очень-то стоял перед ними – но главным было то, что уезжать из Вильно хотелось немногим. Вспоминали немецкую оккупацию во время Первой мировой войны: немцы тогда пришли и ушли, и мало что изменилось. Но на этот раз после того, как в 1940 году, после соглашения Сталина с Гитлером 1939 года, повторно вошла советская армия, пути «за границу» закрылись. Эмигранты из других частей Польши в своем большинстве смогли уехать. Но если ты был виленчанином, то оставался. А далее для евреев оказалось слишком поздно. В 1941‑м пришли немцы.

Здесь стоит сказать что-то про особенности евреев Вильно. Где-то в XVII веке европейские евреи-ашкенази раскололись на хасидов и миснагдов. Хасиды – это были сторонники новой для того времени интерпретации еврейской религии с сильным мистическим уклоном, где религиозный экстаз как непосредственное общение с Богом ценился выше талмудической учености. Близость человека к божественному достигается главным образом не изучением закона, а восторженностью молитвы. Хасиды делились на подгруппы, в которых каждый еврей имел своего духовного лидера – «цадика» («праведник» на иврите), «адмора» (духовный лидер хасидского движения) или просто «ребе». Тот – это всегда был мужчина – был главой религиозного клана, зиждившегося на непреклонном авторитете и личности лидера. К нему ездили, чтобы посоветоваться почти что по каждому важному поводу. Хасид не женился без совета своего ребе, не делал крупных сделок, не менял места проживания. Ездить к дому своего ребе, садиться за его обеденный стол было важной частью жизни хасида. Статус ребе переходил с отца на сына или на другого родственника с нужными человеческими и религиозными знаниями и опытом. Тех, кто сопротивлялся этому движению, назвали миснагдами, что на иврите того времени значило «несогласные». Для миснагдов основным критерием религиозности оставалась раввинская ученость – изучение и знание Талмуда. Лично мне всегда нравилась печать «несогласные» для меня и моих земляков.

Вильно было столицей миснагдов. Это было так, особенно потому, что в ранние времена раскола главным религиозным авторитетом евреев города Вильно и всех миснагдов стал «Гений из Вильно». В еврейской Европе были только двое людей, наделяемых титулом «Гений» («Гаон»). Первым был «Гений из Праги», с которым связана легенда о Големе – создании из глины, которое он превратил в человека, в слугу себе, и был наказан за это святотатство. Вторым был «Гений из Вильно»9. Оба блистали познаниями не только в сфере религии, но и в светских науках, таких как математика.

Их редко называли по фамилии, говорили просто «Ха-Гаон», и было ясно, о ком речь. Евреи Вильно держались интерпретации религии, которая не признавала хасидских вертикалей, не признавала, что твой путь к Богу идет через посредничество твоего ребе. Для миснагда путь к Богу шел напрямую.

Миснагды сами несли груз ответственности за то, что делали или отказывались делать. При этом, по словам виленского Гаона, блестящий ученик разнится от тупицы только шириной двух пальцев – длиной свечи, горение которой добавляет два часа к ночной учебе. Когда многими годами позже я изучал жизнь других народов, то, вспомнив виленчан, осознал, что в своей догматике и эмоциональном мире миснагды схожи с гугенотами Франции (последователями Кальвина, Лютера и Цвингли), а хасиды – с ее ортодоксальными католиками. Но исторически это было наоборот. Миснагды XVII века были консерваторами, а хасиды представляли новую интерпретацию. Но далее миснагды проходили секуляризацию быстрее, оказались менее консервативны в вопросах доктрины, языка и даже в одежде. Таким образом, Вильно стал центром не только миснагдизма, но также ведущих светских, политических и культурных, движений евреев конца XIX – начала XX века. Город Вильно стал центром еврейской культуры, выражаемой на идиш, но также на польском и иврите, – школ, газет, театров, профсоюзов, спортклубов и политических партий. В политической жизни там было начало социалистического Бунда, «еврейской секции» компартии, разных фракций сионистов – от марксистских и даже большевистских до ревизионистов, крайне националистического крыла сионистского движения.

Первый из моих миров – это мир Вильно. Это был в немалой мере закрытый еврейский мир. Расцветала еврейская литература. В Восточной Европе часто говорилось о групповых характеристиках этих виленчан – упрямых, воинственных, считающих себя еврейской нацией, а не еврейским меньшинством польской, русской или литовской нации. Когда я вернулся в Польшу из Советского Союза, я услышал у польских знакомых: «Вы, литваки, – враги Польши». – «А это почему?» – «Да вы не признаете себя поляками». Это меня сильно удивило: почему это я должен был признать себя поляком? Я – еврей из Вильно.

Формально литваки – это литовские евреи (больше информации см.: Greenbaum, 1991), но для самих евреев это были те, кто говорил на том идиш, на котором говорили Литва, Вильно и Белосток. Это был особый говор, который ИВО – Центральный институт языка идиш – определил как литературную форму языка.

К концу XIX – началу XX века бурно развивалась литература на идиш. Из этого периода в России знают в основном Шолом-Алейхема, который переводился массово на русский. Не менее интересен Ицхак Перец, особенно его короткие рассказы, которые публиковались на идиш, но также на иврите и по-польски.

Один из его рассказов, который впервые пересказал мне один из друзей семьи, – это «Если не выше»: о бедном еврейском городке («штетл» – на идиш). Обычная для того времени картина – беда-полуголод. Местные евреи с трудом выживают на ремесле и мелкой торговле. Единственное особое, что у них есть и чем они гордятся, – это их ребе, предмет уважения и самоуважения. Они часто рассказывают и пересказывают друг другу, что их ребе каждый год поднимается вверх, пред лицо Всевышнего, просить за своих верующих.

Как-то в этот городок пришел литвак. Вы знаете, какие они, литваки, – смеются над всем, издеваются, никому на слово не верят. И когда вечером хасиды собрались поговорить про своего ребе, литвак сказал: «Почему человек должен подниматься вверх – кто такое видел? Кто сказал, что к словам рабби из небольшого городка будет прислушиваться сам Всевышний? Все это – чушь! Талмуд учить надо, а там четко сказано, что даже Моисей-законодатель и тот при жизни не мог взойти на небо!» Они объясняли ему, доказывали ему, убеждали его – все зря. Вы же знаете литваков, они упрямые. Итак, идет далее рассказ, литвак решил проверить все это лично. Вечером он спрятался под кроватью ребе.

Шло время. Ребе встал с постели, вышел из дома в ночь в простой одежде с веревкой и топором в руках и пошел в лес. Там выбрал сухое дерево, срубил его, расколол, с трудом поднял на спину и пошел обратно. А литвак – они такие – за ним вслед. Ребе подошел к дому одинокой и больной вдовы, положил древесину у ее ворот и вернулся домой.

И когда евреи городка собрались опять поговорить про своего ребе, литвак был как-то странно молчалив. Они повернулись к нему: «Ну что, ты поверил наконец, что наш ребе поднимается на небо?» И литвак ответил: «Если не выше».

Иногда взгляд со стороны глазами «других» помогает лучше видеть групповые характеристики. Я недавно прочел современные виленские воспоминания известного литовского поэта-нееврея. Он так увидел то, о чем говорит также рассказ «Если не выше»: «Хотя и рассыпанные теперь по всему миру литваки, то есть литовские евреи, но в основном виленские евреи, стали на время моделью еврейского характера: сдержанность, рациональность, ироничность, часто с насмешкой над самим собой, можно сказать уверенно, что без Вильнюса не существовало бы государства Израиль». Сильнее не скажешь.

В Западной Европе британское или французское понятие «nationalité» – это гражданство, то есть, когда спрашивают, какая у тебя nationalité, ты вытаскиваешь свой паспорт. В Восточной Европе это по-другому. Понятие гражданства отделено от понятия «национальность». Если твои родители были определенной национальности, ты наследуешь ее. В наше время из‑за неясности с этим понятием все чаще употребляется понятие «этничность».

Когда на пути в Палестину я попал в Париж, я решил изучить французский язык. К великому моему сожалению, я даже не начал учить его по-настоящему, так как вскоре уехал. Но для начала я пошел в школу Alliance Française, где французский изучали по потрясающе новой тогда схеме «погружения». По этой программе ты изучаешь новый язык, не употребляя ни слова родного, – с ходу начинаешь говорить и читать на языке, который изучаешь. Тебя обучают говорить по-французски, заставляя говорить только по-французски, несмотря на то что ты как будто бы ни слова по-французски не знаешь. На первой лекции учительница начала с самого простого: она спросила, какой мы nationalité. И ученики отвечали: Мали, или Ирак, или Болгария. Она дошла до меня, и я ответил «A Jew». Она сказала: «Нет-нет, я вас не спрашиваю про вашу религию». Я уловил слово «религия» и сказал: «Атеист». Она решила, что я издеваюсь, и гневно бросила мне: «Ты мне не давай глупых ответов, я тебя спрашиваю про nationalité». Когда я вернулся домой, меня спросили родители: «Ну, как прошла твоя первая лекция?» Я ответил: «Учительница – антисемитка, не хочет признавать еврейский народ». Вот так виленчанин столкнулся с западной языковой культурой. Все это было очень серьезно из‑за того, как важно то, как люди видят самих себя. Виленские евреи видели себя как евреи – и все. Никаких добавок. Позже я узнал, что евреи южной Польши на тот же вопрос отвечали: «Поляк, Моисеевой религии». В Вильно отвечали: «Еврей» – и иногда добавляли: «Гражданство польское». Для некоторых польских националистов это значило, что евреи Вильно – враги польского народа: они упрямятся, не хотят признавать своей польскости. Понятие «Иерушалайм де Лита» не случайность, а часть негласного спора между упрямо «несогласными» и миром «чужих». Еврейский Вильно был в большой мере сугубо еврейским, даже биологически. Это было также причиной ужесточения этнических границ в нашем крае.

Как пример этого я помню с детства громкий случай еврейской девушки, которая вышла замуж за поляка. Ее семья отреагировала, сев по ней на «шиву». У правоверных евреев есть психологически утешительный и, несомненно, эффективный метод попрощаться с мертвым членом семьи. Когда кто-то умирает, вся семья садится на пол, они семь дней не моются, не бреются («шива» значит «семь» на иврите). Целую неделю семья сидит на полу и вспоминает об умершем, друзья и соседи заходят в квартиру, где горят свечи, и в знак солидарности садятся на пол с семьей и говорят хорошее о мертвом. Когда «шива» кончается, члены семьи умываются, бреются, и им запрещено разговаривать далее об умерших. Такое драматическое прощание, нацеленное на освобождение от ужаса потери, когда забыть нельзя, а не забывать тяжело. Я с детства научился быть осторожен, когда вижу небритого еврея: не спрашиваю, почему он не побрился. Ответ может быть простым: у него «шива».

Сесть на «шиву» по живому человеку – ужасная процедура. После этого он «мертв» для своей семьи, не разрешается говорить с ним или о нем. Мать той девушки хотела продолжать видеться с дочерью, но вся сила влияния семьи встала на ее пути. Можно понять, насколько трудно верующим евреям переступить такую границу.

Как ребенок, я часто просил сказок у любимого деда – отца матери. Он упростил себе задачу, выбирая темой «сказок» отрывки реальной истории, часто из тех, которые изучал в своей школе. С годами я порой открывал реалии за его сказками. Одна особенно врезалась мне в память.

В то время в одном городе орудовала бандитская шайка. Один мальчик разузнал больше, чем надо, про ее криминальные дела. Решили от него избавиться, что и сделали. Тело подбросили на участок, где работал ночным сторожем бедный еврей. Его обвинили в ритуальном убийстве с целью взять кровь ребенка на пасхальную мацу. Обвинители считали, что убитый ребенок пал жертвой задуманного евреями жертвоприношения, приуроченного к закладке новой синагоги.

Разразился огромный скандал. Лучшие адвокаты Петербурга, известные либеральными взглядами, объявили о готовности бесплатно защищать «виновного». С обратной стороны мобилизовались некоторые монахи – знатоки Талмуда, которые выразили готовность доказать виновность обвиняемого – и более: объяснить антихристианские тенденции еврейства как такового. Суд проходил при огромном ажиотаже. «Черная сотня» (реакционное ультранационалистическое движение в России начала XX века) начала мобилизацию своих резко антисемитских сторонников и обещала грандиозный антиеврейский погром по всей России, как только будет окончательно доказана виновность убийц христианских детей.

Когда присяжные ушли совещаться, царило невероятное напряжение как в зале суда, так и на улицах города, где собрались ожидающие вердикта. Шли часы. Согласно рассказу деда, когда напряжение дошло до апогея, обвиняемый, нервы которого явно с трудом выдерживали происходящее, встал, повернувшись лицом на восток, и сказал: «Шма» (это короткая еврейская молитва, которую говорят в смертный час или в момент ужасной опасности). В эту минуту половина зала встала и повернулась лицом на восток, чтобы поддержать обвиняемого. По рассказу, в минуту, когда сведения о происходящем в зале распространились по площади перед зданием суда, в толпе повторилось то же разделение: на тех, кто повернулся на восток, и тех, кто этого не сделал.

В этом рассказе деда внуку драматизировалось фундаментальное разделение человеческого общества на «нас» и на «них». Драматизм был достаточно силен, чтобы рассказ остался в моей памяти на много десятков лет. Здесь стоит добавить, что вердиктом суда присяжных была объявлена невиновность подсудимого, которого освободили прямо в зале.

Многими годами позже дедовского рассказа я смог, посетив Украину, определить его точность в главном и расставить имена, связанные с ним. Суд происходил в Киеве. Убийство произошло в 1911 году, суд – в 1913‑м. Имя убитого ребенка было Андрей Ющинский. Имя обвиняемого было Менахем Бейлис. Суд присяжных, который нашел Бейлиса невиновным, состоял из людей «низкого происхождения»: семи крестьян, двух мещан и трех мелких чиновников. Они были явно отобраны властями для того, чтобы подтвердить вину подсудимого. Чтобы усилить моральное давление на присяжных, сторона обвинения доставила в суд мощи младенца Гавриила Белостокского, канонизированного православием в 1820 году в связи с более ранним «кровавым наветом», схожим с обвинением Бейлиса. Известный писатель Короленко написал тогда: «Это испытание, которому правда подвергнута на глазах всего мира, тяжело, и если присяжные выйдут из него с честью, то это значит, что нет более таких условий, на которых можно вырвать у народной совести ритуальное обвинение». Бейлиса оправдали и перевезли в США, где он умер в 1934 году. Короленко все же ошибался. «Навет» повторился – и повторяется доныне.

Примерно в тот же период моего детства произошли два маленьких события, память которых помогла мне оценить и запомнить другую важную грань общественного разделения тех времен. Параллельно с этническим разделом, который играл такую огромную роль в жизни обществ моей молодости, существовало второе фундаментальное разделение. Социалисты и социологи называли его «классовым». Как и первое разделение, его можно особенно ярко определить и осознать на уровне повседневности, как и в понимании детей.

Я учился в школе Тарбут («Культура» на иврите), в которой иврит был языком преподавания. По воле моих родителей и как выражение их либерализма, школа была социально смешанной: дети ремесленников, преподавателей и купцов – как богатых, так и тех, кто победнее. В этой смеси я явно предпочитал детей менее состоятельных семейств, которые были «хулиганистее» и этим подходили более тому, что я тогда определил бы как «настоящие парни». Одним вечером, возвращаясь из школы, я зашел в семейство товарища. На улице было холодно, и, как часто бывало в менее состоятельных семьях Вильно, обогревалась только одна комната, в которой сидела вся семья. С моим товарищем я уселся на полу, и мы увлеченно играли в морской бой. Во время этого приятного занятия мой товарищ назвал меня по фамилии (мы так называли друг друга в школе). Я заметил, как его мама подозвала его и тихо переспросила мою фамилию. После этого как ветром сдуло всю семью из комнаты – мы остались играть одни. А когда мой товарищ толкнул меня, он получил подзатыльник от мамы – дурак не понимает, какая честь, что сын «самого… играется с нашим»! Я не сумел бы тогда в точности объяснить все это в добрых социологических или социалистических понятиях, но почувствовал глубокое неудобство. И я никогда не вернулся в их дом.

Некоторое время спустя я, возвращаясь опять-таки из школы, пригласил к себе нескольких товарищей. Нашему обслуживающему персоналу это не очень нравилось, но никто не посмел сопротивляться. Панич (сын «пана» и «пани», господина и госпожи – хозяев дома) имел право во многом поступать как захочет, а остальные подстраивались. Замечания ему могла делать только сама пани – моя мама.

Но когда мы вошли в комнаты нашей квартиры, мои товарищи с трудом смогли продвигаться по паркету (к нам раз в неделю приходил однорукий инвалид, который нанимался для того, чтобы «фратерировать» полы комнат, то есть натирать их воском). Товарищи скользили и с трудом держались на ногах. Я рос на паркетах, и меня рассмешила их неспособность справиться с ними. Годами позже я прочел у Маяковского, что «американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные». Я знал это с детства. Внутренние классовые, как и этнические, различия могут иметь глубокие корни, их легко обнаружить, но в них трудно ориентироваться.

2. История: векторы и пунктиры

Нашей первой главой была зарисовка дней моего детства в преддверии Второй мировой войны – еврейский Вильно и я в нем. Для полноты образа мы должны «сменить линзу» – расширить картину и сделать ее более динамичной. Мы не ставим себе здесь задачу написать заново историю города и страны. Для этого имеются хорошие тексты (такие, как двухтомник Нормана Дэвиса10 и атласы исторической географии). Вместо этого мы предложим короткую, селективную «историю пунктиром», где «пунктами» будут выделенные элементы важнейших процессов, осознанных нами причинностей истории польско-литовской Речи Посполитой. Начиная с XVII века более чем 130 лет эти территории и население были под чужим владычеством и возродились только в польском и литовском государствах XX века. Без этого трудно понять как историю города Вильно, так и биографию моей семьи.

Выбор пунктов этого пунктира должен быть, конечно, не случайным, а связанным с более широким видением векторов истории страны и города, которые оказались на перепутье историй разных государств и народов. В определении точек этого пунктира мы будем особо акцентировать соотношения и столкновения политических сил и влияний, часто не вполне осознаваемых даже теми, кто в них жил.

Общее описание тех времен можно представить длинной диссертацией, но короткая шутка тоже подойдет. На стандартный вопрос «Вы откуда?» я часто отвечал речитативом: «Отец мой родился в России, мама – в Германии, я – в Польше, но мы все рождены в одном и том же городе, и теперь он столица Литвы». Это, конечно, не просто шутка, а скорее реальная история города и его населения.

В XVI–XVIII веках Вильно/Вильнюс был второй столицей самого территориально крупного в Европе государства – Литвы-и-Польши. Это государство создано в 1385 году женитьбой великого князя Литвы Ягайло/Ягелло на королеве Польши Ядвиге. Важнейшей причиной этого династического объединения была агрессия с севера и северо-запада тевтонского государства крестоносцев, что подтолкнуло к единению стран, оказавшихся под его ударами. Частью и условием этого процесса объединения было принятие католичества Литвой – последним языческим государством Европы. Пиком борьбы с крестоносцами стала битва под Грюнвальдом в 1410 году, победа в которой определила на последующие столетия характер польско-литовского государства. Его дальнейшее единение укрепила Люблинская уния 1569 года, согласно которой часть земель Литвы была передана Польше, но которая сблизила обе страны созданием единого для них парламента (сейма). При этом были удержаны раздельные польское и литовское законодательство и армии. Политические процессы переплетались с этносоциальным процессом постепенной полянизации высшего сословия Литвы.

Само название государства Речь Посполитая было прямым переводом с латыни – языка образованных людей того века, а также самоопределением социального слоя, который его создал. Говоря современным языком, это был особый вид республики, в которой формальное равенство и реальное избирательное право существовали, но ограничивались примерно 10% населения, то есть шляхтой – дворянским сословием страны. Короли избирались представителями этого сословия. Выбор был пожизненным, но королевский титул не переходил как само собой разумеющееся к наследникам той же семьи или династии. Власть короля была ограничена предварительным договором, принимаемым каждый раз заново новым королем и представителями шляхты в избираемом ими сейме, как и в сенате, состоящем из феодальных магнатов и глав церкви. Главной функцией, обязанностью и правом шляхтича была военная служба. Во время войн объявлялось «Rushenie Pospolite», то есть всеобщая мобилизация шляхты в «хоругви» – базовые подразделения армии ранних дней Речи Посполитой.

Сейм избирался мужской частью всей шляхты через посредство местных «сеймиков». Государственная власть была сильно децентрализованной – с тем, что каждые выборы короля создавали для представителей шляхты новую возможность расширить свои привилегии. Со временем определился как часть политического устройства принцип так называемого «liberum veto». Это значило обязательность единогласия всех голосующих в сейме для принятия закона. Это все чаще приводило к тупиковым ситуациям, в которых становилось невозможным принятие какого-либо решения.

Большинством нешляхетской части населения было закрепощенное католическое польское крестьянство. Закрепощение часто усиливалось принадлежностью к другим этническим и религиозным группам. В частности, многие крестьяне и часть шляхты были русинами, то есть православными протобелорусами и протоукраинцами. Закрепощение крестьянского большинства было обратной стороной «золотой вольности» шляхты, ограниченной властью короля и его окружения.

Существовали также относительно автономные формы самоорганизации этнических меньшинств, не принадлежащих к польско-католическому большинству. Они пользовались «привилегией», даваемой королевской властью и часто приводившей к непростым переговорам, конфликтам и согласованиям. Правовая система многих городов, где часть населения была немецкого происхождения, определялась так называемым Магдебургским правом, определявшим степень автономии, на которую немецкие меньшинства могли претендовать в Польско-Литовском королевстве. Аналогично этому евреи имели свой Комитет четырех земель как общее представительство и руководящий орган евреев Речи Посполитой.

Параллельно с усиливающейся децентрализацией и ослаблением польско-литовской государственности происходило быстрое усиление центральной власти в соседних с ней странах. Пиком этих процессов стали: для России период властвования Екатерины Второй (царствовала в 1762–1796 годах), для Пруссии – власть Фридриха Второго (царствовал в 1740–1786 годах), а для Австрии – власть Иосифа Второго (царствовал в 1764–1790 годах). Конечным результатом этих процессов стало разделение Речи Посполитой между ее более мощными соседями. Это происходило поэтапно, но сравнительно быстро: в 1772–1793 годах и окончательно – в 1795 году. Тем был положен конец Речи Посполитой. Самой крупной территорией, отторгнутой от Речи Посполитой, была ее часть, перешедшая под контроль царской России. Вильно стал губернским городом Российской империи в 1795 году.

Чувство «конца мира», то есть гибели их мира и их государства, вызвало у передовой части дворянства, как и некоторых других групп населения Речи Посполитой усилие спасти ее, осовременив ее структуру. Это выразилось в массовой агитации, а далее – в принятой сеймом Конституции 3 мая 1791 года. Глубокие реформы, предлагаемые этой Конституцией, были нацелены на ликвидацию «liberum veto», прекращение выборности короля и создание постоянной армии, которая включала бы не только шляхту. Часть реформаторов дозрела даже до постановки более радикальных социальных целей. Новая армия была создана под руководством Тадеуша Костюшко – ветерана Войны за независимость США, ставшего впоследствии польским национальным героем, – но не смогла удержаться под последовавшими ударами армий государств-соседей – России и Пруссии. Сам Костюшко, раненный в бою, был пленен и заключен в Петропавловскую крепость – российский эквивалент Бастилии для особо опасных преступников, – в которой в разные времена побывали Александр Радищев (писатель и критик), Николай Чернышевский (журналист и социальный философ), Федор Достоевский (журналист и писатель) и многие из декабристов и народовольцев России, отказавшиеся присягнуть царю.

Соседи Речи Посполитой правильно поняли характер и цели предлагаемых реформ, выраженных в Конституции, принятой сеймом 3 мая. Это было усилие воссоздать и эффективно защитить независимое государство. Екатерина Вторая выслала войска под командованием Александра Суворова – самого эффективного из ее полководцев, – чтобы силой оружия подавить предлагаемую реформу. Им помогали прусские войска. Внутри Речи Посполитой создалось также движение реакционных кругов дворянства, сопротивляющихся реформам (конфедерация Targovice, организованная напрямую из Петербурга). «Бунт» против раздела Речи Посполитой был подавлен. На период более чем в 130 лет государственность поляков и литовцев исчезла с карты Восточной Европы. Все земли Речи Посполитой были разделены на три территории, перешедшие под власть России, Пруссии и Австрии – ее самых могущественных соседей. В них начали перестраиваться правовые, образовательные и фискальные системы, надиктованные теперь режимами чуждыми как для поляков, так и для литовцев.

Во все времена «разделов» части населения бывшей Речи Посполитой продолжали сопротивляться потере независимости и единства своей страны. Земли бывшей Речи Посполитой потрясали заговоры и восстания. В 1830‑х восстала бо́льшая часть автономной польской армии, которая существовала в сильно урезанном виде, под русской эгидой и с братом царя, великим князем Константином Павловичем как ее руководителем. Константин был непопулярен среди поляков, и в ноябре 1830 года его действия вызвали массовое восстание среди младших польских офицеров и части гражданского населения. Русские войска жестоко расправились с повстанцами: многие из них погибли, были сосланы или наполнили тюрьмы, или же ушли за границы бывших польских пределов. В январе 1863 года пришел черед следующего крупного восстания, которое длилось до середины июня 1864 года и, как и прошлые, кончилось поражением восставших, тяжелыми репрессиями и массовыми ссылками в отдаленные районы Российской империи. Масса польских могил на старых кладбищах сегодняшней Сибири напоминает и теперь об этих борцах за независимость и свободу.

«Польская проблема» была в XVIII–XIX веках важным элементом идейных споров между правыми и левыми Европы. На время слово «поляк» стало синонимом «революционера». Поляки были очень активны в разных революционных движениях, служили в легионах наполеоновской армии, входили во многие международные легальные и подпольные организации. Наряду со многими другими мыслителями и политическими деятелями Карл Маркс выступал в защиту поляков и их борьбы. Во время Парижской коммуны генерал Ярослав Домбровский, польский дворянин с радикальным прошлым, командовал частью ее оборонительных операций.

Победа русских и прусских вооруженных сил над польскими повстанцами в 1860‑х не означала конца борьбы за независимость. Учитывая это, новые власти всех трех «обрезков» бывшего польско-литовского государства делали все, чтобы добиться культурной ассимиляции поляков. Стратегии ассимилирования их «государственными национальностями» были встречены упорным сопротивлением польских легальных и подпольных организаций образования и культуры, стремившихся защитить польский язык и католическую веру, которые оккупанты пробовали искоренить или ограничить. Польская литература этого периода стала важным орудием и свидетельством этой борьбы. Эти усилия не прекращались, несмотря на мощь и жестокость оккупационных режимов. Слова польского гимна «Польша не погибла, поскольку мы остаемся живы» точно выражали качества польской культуры, которых так и не смогли выкорчевать оккупанты.

Во всех трех частях бывшей Речи Посполитой шла двойная освободительная борьба. С одной стороны, повторялись усилия возобновить вооруженное сопротивление, нацеленное на политическую независимость, которое раз за разом кончалось поражением и карательными мерами со стороны России и Пруссии (в габсбургской Австрии политические процессы развивались по-другому из‑за более либерального отношения этой страны к этническим правам «меньшинств», ввиду ее многоэтнического и многонационального состава). С другой стороны, патриотическая элита всех польских «меньшинств» в решающей мере выигрывала битву в поле культуры. Массовая ассимиляция не стала решающим фактором для большинства непольского населения расчлененной Польши. Первая мировая война привела далее к ситуации, в которой соседи-оккупанты пробовали заручиться поддержкой польского населения. Это выражалось в либеральных поблажках или даже обещаниях создания независимой Польши, как только закончится война. По факту это произошло, однако, не просто по воле соседей, но в основном как результат борьбы самих поляков. Когда после Версальского договора 1919 года Польша обрела независимость, это случилось отчасти благодаря молчаливому согласию прежде могущественных соседей – Пруссии, Австрийской империи, а также России, охваченной революцией, – но главным образом в результате борьбы самих поляков во главе с Юзефом Пилсудским, сыгравшим решающую роль в сдерживании амбиций нового советского руководства.

Юзеф Пилсудский (глава государства и первый маршал Польши, 1918–1935) был сыном мелкопоместной шляхты виленской пограничной губернии Российской империи. Он стал членом запрещенной Польской социалистической партии (PPS) и в ней быстро выдвинулся как вождь ее националистического крыла. Бо́льшая часть его жизни как профессионального революционера-подпольщика была полна бесконечных усилий, отважных деяний, бесконечных переговоров и многих неудач. С началом мировой войны он создал в Галиции – «австрийской Польше» – польскую автономную вооруженную организацию «Легионы», нацеленную на борьбу с Россией. Позже он попробовал перейти на сторону Антанты – тройственного союза стран, воевавших против немецко-австрийской коалиции. Реакцией на это был разгон «Легионов» и заключение самого Пилсудского в Магдебургскую крепость, где он оставался до конца войны. После войны он вышел из тюрьмы героем, символом вооруженной борьбы и национального единства поляков, признанным как польским населением разных районов «раздела», как и теми, кто уехал в другие страны. Это сделало Пилсудского реальным руководителем воссоздающегося польского государства. Учредительный сейм избрал его «начальником польского государства» с чрезвычайно широкими полномочиями.

Пилсудский счел своей главной задачей воссоздание Польши как преемницы Речи Посполитой в ее прежних границах. Эта политическая позиция получила поддержку многих друзей поляков, самым важным из которых стал президент США Вудро Вильсон. Она также вовлекла воссоздающуюся Польшу в серию конфронтаций этнической окраски с новыми и старыми соседями – немцами, чехами, литовцами, украинцами и русскими. В самой Польше росло межэтническое напряжение между «титульной» нацией и «национальными меньшинствами». На первых свободных выборах в сейм был создан блок «меньшинств», который получил около трети голосов. Как важнейший шаг в войнах с соседями польская армия заняла Киев, но была отброшена назад контратакой советской кавалерии. Последовал ответный марш на Варшаву со все более определяющейся стратегической целью объединения Советской России с немецкой революцией или даже создания «всесоветской Европы». Говоря языком красноречивого приказа по советским войскам Западного фронта от 2 июля 1920 года, «через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару».

Когда советские войска были уже на подходе к польской столице, произошел неожиданный перелом в ходе войны. Патриотический подъем польского населения перед лицом опасности воссоздания этнически чужой им власти, эффективная реорганизация польских войск под руководством Пилсудского и Сикорского, как и экстраординарная работа польской разведки, взломавшей шифры советской армии, привели в августе 1920‑го к чрезвычайно удачному польскому контрнаступлению. Под неожиданным фланговым ударом советская армия начала в панике отступать и практически рассыпалась – отступление превратилось в разгром. Многие из советских солдат перешли через границы Восточной Пруссии, где были интернированы. Другие попали в польский плен. Части из них удалось уйти с потерями через реку Неман на советскую сторону. Поляки назвали эти дни «чудом над Вислой».

В этот момент личное решение и вмешательство Ленина определили участь войны. Он явно ждал победы, но, как и можно было ожидать от великого реалиста, каким он и показывал себя в решающие периоды, требовавшие смены пути, признал факты поражения советской армии и антирусского патриотического подъема в Польше. От Ленина исходило стратегическое решение спешно закончить всю полосу войн на западных пограничьях России, и он убедил в этом своих соратников. Советская делегация поспешила договориться о мире на условиях, которые давали польскому правительству более, чем кто-либо мог предполагать.

Взлет восточноевропейских национализмов совпал с развитием литовского национализма, вожди которого потребовали создания литовского государства со столицей в Вильно. На короткое время они овладели городом. Польской реакцией на это стал «бунт» генерала из ближайшего окружения Пилсудского – Люциана Желиговского, который силой занял Вильно и объявил создание в нем «Центральнолитовской» республики. Та, просуществовав год, выбрала снова влиться в польское государство. Эта «шарада» закончила собой войны на восточной границе новосозданного польского государства и определила его границы на последующие 20 лет. Литовское государство было создано, но со столицей в Ковно/Каунасе. Вильно и его окрестности стали частью Польши этого периода.

После нескольких лет под демократически избранным польским правительством в мае 1926 года произошел новый бунт – на этот раз реальный и возглавляемый самим Пилсудским, который к тому моменту некоторое время оставался не у дел, отказавшись принять предложенное ему президентство с сильно урезанными правами, ограниченными сеймом. На этот раз бунтующие победили, и власть перешла к сторонникам Пилсудского и его партии, самоназванной «Санация», то есть партией оздоровления государства силами антикоррупционного движения. Была принята новая, «президентская» Конституция. Со смертью Пилсудского в 1935 году власть осталась в руках его эпигонов, так называемых «полковников», возглавляемых генералом Рыдз-Смиглым, которые, проиграв войну с нацистской Германией в сентябре 1939 года, бесславно бежали через границу перед трагедией нового «раздела» Польши между Германией и Советским Союзом. Через год Рыдз-Смиглый тайно вернулся в Варшаву, чтобы присоединиться к польскому Сопротивлению, но умер в 1941 году.

Евреи появились на территории Польши в XI веке. Их права на пребывание в ней определились впервые Казимиром I (правил с 1034 по 1058 год). В Литве схожие права были официально даны им Витовтом I (правил с 1392 по 1430 год) только 350 лет спустя. Чтобы осесть в новой стране, евреи нуждались в формальном разрешении властей, которое давалось в виде «привилегии» – права на пребывание при условии финансовых обязательств по отношению к королевской казне. Привилегия определяла в основном право на выполнение своих религиозных обрядов и на создание органов самоуправления, важными задачами которых были сбор налогов, организация коллективных молитв, похорон и учебы. Во многих случаях изменение места проживания приводило к отмене привилегии пребывания в стране еврейских семейств, что часто происходило по требованию местного монашества или из‑за конкуренции с нееврейскими купцами. Новоприбывшие были купцами и ремесленниками, в большинстве мелкими, хотя некоторые из них стали финансистами королей и крупных дворянских фамилий, чем резко подняли свой финансовый и общественный статус.

Как язык ежедневного общения евреи принесли с собой идиш. Язык этот интегрировал элементы нижненемецкого диалекта немецкого языка, некоторые польские слова и библейский иврит – язык еврейской молитвы, который изучало большинство еврейских молодых мужчин. Идиш употреблялся в определенной мере как секретный внутренний код закрытого общества, которое этим отграничивалось от других этнических групп. Ко времени моего детства на нем создались мощные образовательные структуры, пресса и литература.

В политической экономии Речи Посполитой евреи играли непопулярную, противоречивую роль «губки»: поскольку бо́льшая часть их средств к существованию поступала от кредитования и финансирования операций для неевреев, они извлекали выгоду из любых неисполнений долговых обязательств, что давало им как кредиторам право конфисковывать активы, стоимость которых часто значительно превышала долги, которые они обслуживали. Бо́льшую часть этих доходов они передавали помещикам и политической власти, покупая себе таким образом защиту. Евреи владели также большинством трактиров, которые были для местного населения местом встреч и заключения сделок.

Эти факторы все более ставили евреев в условия открытого конфликта с большинством местного населения. Такое позиционирование в политической экономии страны привело к мощному взрыву в период восстания Хмельницкого (1648 год и далее). Восстание было направлено на защиту казацких привилегий и против преимуществ польского дворянства над украинским большинством. Оно выразилось в усиливающейся конфронтации между католиками и православными. Но оно особенно резко ударило по евреям, которые выделялись как в финансовой сфере, так и религией, обычаями, языком и одеждой. Целью восставших стало «очищение» Украины от поляков и евреев. С точки зрения еврейского населения Речи Посполитой, это стало первым Холокостом, где функции газовых камер по уничтожению людей исполняли воды Днепра, в которых повстанцы утопили немалую часть еврейского населения страны.

Единственными вооруженными защитниками евреев в Восточной Речи Посполитой оказались некоторые части королевской власти польского дворянства, магнатов и армии. Для них еврейское население было важным источником доходов, а казаки – бунтовщиками. Отношения между евреями и христианами были неоднозначны: происходили антиеврейские погромы, была ненависть многих к евреям, как и отчуждение многих евреев от населения, их окружавшего. Но в битвах за независимость Польши – в восстании Тадеуша Костюшко в 1794 году и в особо кровавом бою с русскими войсками Суворова за Прагу – на польской стороне бился еврейский конный полк, которым командовал полковник-еврей Берек Йоселевич. Борьба за воссоздание Речи Посполитой оказалась и борьбой евреев.

К концу XVII века число евреев в Речи Посполитой оценивалось в 500 тысяч, то есть примерно в 5% населения. Ко времени воссоздания польского государства в 1918–1921 годах более четверти населения принадлежало к «меньшинствам» – украинцам, белорусам, евреям, литовцам и немцам. Количество евреев страны приближалось к 10%, то есть к 3 миллионам. Этническое напряжение нашло свое крайнее выражение в убийстве всенародно избранного первого президента Польши – Габриэля Нарутовича – через пять дней после выборов 1922 года. Убийца объяснил это своим польским патриотизмом: первый президент независимой Польши не должен быть «социалистом, избранным голосами евреев». Голоса евреев, как и других «иноверцев», и впрямь помогли Нарутовичу обрести перевес на выборах.

Последующие польские правительства проводили ограничительную политику, резко враждебную всем этническим меньшинствам, но в особенности крупнейшим из них, то есть украинцам и евреям. Со своей стороны, «меньшинства» постоянно боролись за равенство, обещанное Конституцией, которая беспрестанно нарушалась.

В отношении польского населения враждебность к евреям росла: ширилось мощное движение так называемой «народной демократии» (Эндеки), для которой борьба за уменьшение еврейского влияния или даже самого присутствия евреев стала важным элементом идеологии. Они были также противниками Пилсудского и польских левых партий. В еврейском населении Польши усиливались группировки, боровшиеся за равенство евреев с прочими гражданами Польши. Важный элемент этой борьбы за права происходил в парламенте, где действовала еврейская фракция, руководимая Ицхаком Гринбаумом, известным своим ораторским талантом и бескомпромиссностью выступлений в защиту конституционных прав непольского населения. Усиливался Бунд – социалистическая партия, союзная с PPS и поддерживаемая еврейским профсоюзным движением. Усилились также сионистские партии, официальной целью которых были создание в Палестине еврейского «национального дома» и эмиграция туда евреев мира. В территориальных общинных организациях евреев было сильно влияние сугубо религиозной и антисионистской партии «Агудат Исраэль», руководимой раввинами. Важным для партийной принадлежности стал вопрос определения национального языка. Для «Агудат Исраэль» и Бунда это был идиш как реальный язык общения еврейского населения, а для сионистов – иврит как язык будущего возрождения еврейской нации.

Отношение к собственной еврейскости определяло еще один раздел между евреями Польши. Существовала группа евреев – патриотов Польши. Проходили процессы ассимиляции – признания себя «поляками еврейского происхождения» – и аккультурация, часто с последующей сменой этнического самоопределения. Эти процессы были особенно сильны среди евреев юга новой Речи Посполитой. Там чувствовалась особо сильная связь еврейского населения с польским языком и культурой. Примером таких взглядов может послужить здесь самый выдающийся польский поэт межвоенного периода Юлиан Тувим. Его послевоенная статья «Мы, польские евреи» стала мощным выражением амбивалентности взглядов и чувств этой группы перед лицом Холокоста 1942–1945 годов: единство крови, но не только той, которая в жилах, но и той, которая пролилась. Это был призыв признать собственную «польскость» как решающий элемент реального самосознания, но не прятать более своего еврейского происхождения. Почти что зеркальным контрвыражением этих взглядов была идейная позиция «литвацкой» элиты среди евреев Вильно.

Конец этому еврейству Польши пришел в 1942–1944 годах через его почти поголовное физическое истребление нацистами, немецкими и другими.

3. Польская война и Литовская свобода

В конце августа 1939 года проходила генеральная мобилизация польской армии в связи с опасностью немецкого вторжения. Началась отправка подразделений армии к границам. Мне было девять, и я стоял в толпе, которая смотрела вслед войскам, уходящим на войну. Мы жили в Вильно, на улице Субоч, в двух шагах от Острой Брамы – главной католической святыни города. Войска проходили там на пути к погрузке в поезда нашей железнодорожной станции. Они выглядели очень красиво. Плотные ряды пехоты, офицеры в седле. Вдоль улиц стояли жители города, прощаясь с солдатами выкриками: «До встречи в Берлине! До встречи в Крулевце!» – что дальше произошло, мы все знаем. Дрались они отважно, но в течение двух недель их победили. Обещанная помощь западноевропейских союзников не пришла.

Одинокая война польской армии образца, вооружения и руководства уровня 1920‑х с немецкими армиями 1939 года не могла окончиться иначе.

Один из наших виленских знакомых, Исаак, с которым мы позже жили по соседству в Самарканде, был евреем и польским офицером резерва. Евреев редко посылали в польские офицерские школы, но он по-литвацки заупрямился и добился этого. Его рассказ дал мне собственную картину польско-немецкой войны 1939 года.

Исаак начал войну лейтенантом, командиром роты в резервном батальоне пехоты, мобилизованном и переброшенном из Вильно на западную границу. Немецкие механизированные колонны их просто обошли и помчались дальше на восток. Война была реально проиграна в течение считаных дней, но офицеры подразделения решили продолжать борьбу и прорываться на помощь столице, где продолжались бои. Связь с Верховным командованием армии была утеряна, и они ориентировались в положении, слушая общее радио, которое сообщало о поражениях и отступлениях польских войск. Правительство и Верховное командование армии бежали из столицы и далее через румынскую границу.

За спиной у главных сил немцев отряд Исаака продолжал двигаться с боями к Варшаве. Он состоял из батальона пехоты и роты «спешенных» пилотов – пилотов, для которых не нашлось самолетов и которые потому сражались в пешем строю. По пути они уничтожили созданный немцами в польском поместье полевой аэродром и сожгли самолеты на нем, а также удачно атаковали несколько мелких немецких гарнизонов, которые никак не ожидали появления польского отряда, готового продолжать борьбу. Когда 17 сентября 1939 года советская армия, перейдя границу, ударила в спину польской армии, реализуя план раздела Польши между Германией и СССР, командир отряда и часть офицеров и пилотов решили уходить к румынской границе, чтобы далее добираться до Франции. Согласно сообщениям, передаваемым по радио, во Франции начали формироваться альтернативное польское правительство и армия под руководством Владислава Сикорского – до тех пор военного атташе Польши во Франции. После поражения Франции правительство и отряды Сикорского перебазировались в Англию, где польские пилоты сыграли свою роль в воздушной Битве за Англию.

Как добрый пример польского донкихотства, командир отряда написал уже не существовавшему командованию армии представление Исаака к ордену Vertuti Militari за отвагу в бою у аэродрома. Далее некоторые из офицеров и пилотов, как и сам командир отряда, двинулись к румынской границе, а большинство бойцов решили возвращаться в родные края. Командир передал командование Исааку, а тот довел отряд до территории, которую к тому времени заняла Красная армия. Там он распустил их с напутствием: переодеться в гражданское платье и пробираться домой. Большинству офицеров удалось выполнить это, так что никто из них не попал в Катынь, где 5 марта 1940 года по приказу Сталина были расстреляны 22 тысячи поляков.

В первые дни войны отдельные самолеты бомбили Вильно. После этого танки вошли в город. Самолеты были немецкие, а танки – советские. Первой реакцией населения города на этот симбиоз было совершенное «обалдение» – никто ничего такого не ожидал и не понимал. По опустевшим улицам города зашагали советские патрули.

Отец спешно убрался из дома к друзьям, так как считалось, что его могут арестовать. В наш дом определили на постой советского офицера. Он был политруком высокого ранга и оставил в моей семье очень хорошее впечатление: был спокойным и очень вежливым.

Во время этой первой и короткой советской оккупации часто создавались всякого рода смешные ситуации. Некоторые из советских офицеров привезли своих жен, и те сразу помчались по магазинам. Две из этих дам – весь город смеялся – купили себе шелковые ночные рубашки и, надев их как вечерние туалеты, вышли гулять вечером на Мицкевича, главную улицу города.

Солдатам было приказано на все вопросы горожан «Есть ли у вас то-то и то-то?..» отвечать: «У нас все есть». Виленские балагуры довольно быстро просекли это и начали спрашивать солдат: «А апельсины у вас есть?» – и, когда им отвечали: «У нас много апельсинов», не унимались: «Ведь для производства апельсинов нужны заводы?» – на что получали ответ: «И заводов таких у нас много», которому очень радовались. Моя мама рассказала об этом нашему постояльцу, и он как-то невесело хмыкнул и после длинной паузы сказал (я запомнил это, хотя и понял вполне то, что он сказал, с опозданием в несколько лет): «Вы танго танцевали, мы танки строили». Хороший ответ, особенно в Польше, которая пала в 17 дней (в 30, если считать Варшаву), несмотря на отвагу и готовность многих поляков платить жизнью за «вольность».

Это был конец сентября 1939-го, и «чехарда» властей продолжалась еще месяца три. Советские войска «передали» Вильно литовцам, но те еще долго не входили в город. Горожане объясняли это тем, что (ха! ха!) единственный литовский водитель танка простудился. Когда литовцы все же вошли, с ними прибыли литовские полицейские ростом не менее метра восьмидесяти сантиметров, которых особенно отбирали для новой столицы, добавив к их мундирам многоцветные шапки высотой не менее чем в 40 сантиметров. Это дало дополнительную причину посмеяться. Местные назвали их «калакутасами», то есть по-литовски «индюками». Новой игрой городских мальчишек стало выкрикивать это слово и пускаться наутек.

Происходили также некоторые более серьезные стычки между литовскими полицейскими и горожанами. Но все же мир оставался «нормальным». Это значило, что жизнь в городе изменилась очень мало, кроме появления беженцев из центральной Польши. В моей личной жизни осталась та же школа с тем же преподаванием на иврите. По-литовски никто говорить не стал, для большинства виленчан это был чужой язык. Органы литовского правительства даже не перебазировались тогда в Вильно – в город, о котором так мечтали литовские патриоты. Президент Литвы Сметана так и не приехал с официальным визитом в свою новую столицу.

В летние каникулы 1940 года воздух вдруг наполнился гулом советских самолетов. Над дачей, на которой мы находились, самолеты летели в сторону Порубанка – виленского аэродрома. Радио сообщило, что по просьбе населения советская армия вошла в Литву. Мы спешно вернулись с каникул. Помнится немногое, но остается в памяти первая вещь, которую я увидел, когда мы въехали в город. Это был красочный плакат, на котором огромная мускулистая рука сжимала глотку гадюки. На гадюке было написано «капитализм», а на руке – «пролетариат». Наши предприятия были национализированы на третий день прихода новой власти. Наша квартира была национализирована также – для нужд новоприехавших чиновников. Мы перешли в квартиру поменьше, но нас выкинули и оттуда, и тогда мы переехали жить в предместье. Моя школа резко изменилась, прекратилось преподавание на иврите как на несуществующем языке – «мелкобуржуазном измышлении сионистов». Это было начало учебного года, и я пошел в польскую школу предместья, где мы теперь проживали. Не ожидалось особых трудностей с продолжением моего образования, так как я свободно говорил на польском – моем первом языке общения. Мне было девять.