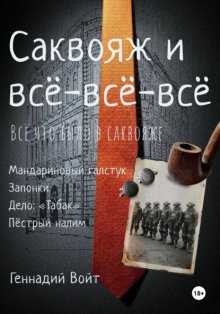

Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже бесплатное чтение

Дисклаймер

Все персонажи и события, описанные в этой книге, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми (живыми или умершими), событиями или организациями является непреднамеренным и случайным. Мнения и взгляды, высказанные персонажами, принадлежат только им и не отражают точку зрения автора.

©2025

Моим самым главным людям —

жене Ольге, сыновьям Герману и Глебу.

С бесконечной любовью и благодарностью.

Пролог: Содержимое в подарок

Мое существование в последнее время напоминало анекдот, рассказанный на поминках: вроде и смешно, но как-то не к месту. Ощущение, что моя биография свернула не туда и теперь едет по какой-то заброшенной, ржавой ветке – прямиком в депо для списанных судеб. И всё это, разумеется, усугублялось похмельем. Оно не просто стучало. Оно отбивало в висках морзянку. Точка-тире. Конец. Во рту же стояла такая сушь, будто я всю ночь пытался разжевать карту пустыни Каракум. Знаете, из тех, что для прочности клеили на картон? Вот этот самый картон, который сначала ломается сухими пластами, а потом размокает до состояния тошнотворной бумажной пульпы.

Лениво разлепив веки, я уставился в потолок. Пыльный, с паутиной в углу, похожей на схему какой-то неизвестной, никому не нужной галактики. Солнечные блики, пробившись сквозь немытое, кажется, с прошлого года, окно, рисовали на штукатурке дрожащие руны. Кажется, они складывались в слово «тлен». Или это уже моё воображение начинало развлекать само себя. Телефон, найденный на ощупь под подушкой, показывал половину второго.

– Белиссимо. Инкредибле. Экселенте, – прохрипел я в подушку, которая пахла пылью и несбывшимися с четверга на пятницу снами. – Ещё один день. Коту под хвост. Какая расточительность, учитывая, что и кота-то у меня нет. Просто в пустоту.

Кое-как отлепив себя от дивана – процедура, с каждым днём напоминающая работу археолога, извлекающего хрупкий артефакт из пласта окаменевшей глины, – я прошлёпал на кухню. Открыл холодильник, мой белый саркофаг надежд. Он встретил меня не просто пустотой, а стерильным, почти больничным сиянием лампочки, освещавшей полное отсутствие перспектив. В углу сиротливо съёжился кусок сыра, по цвету и фактуре напоминающий ухо мумии. Рядом – бутылка водки с сиротливым глотком на дне, ровно на один акт окончательного отчаяния.

Я вздохнул и налил стакан воды из-под крана. Холодная, с отчетливым привкусом ржавых труб городского водопровода со времён Очакова и покорения Крыма. Живительная, одним словом, влага. В древнем Риме за такую воду отравили бы половину сената, а у нас она считается питьевой. Что ж, это закаляет. Или добивает.

Меня зовут Виктор Левицкий. Тридцать пять лет. И, если называть вещи своими именами, я – неудачник. Еще год назад у меня была спокойная, хоть и скучноватая работа в издательстве, симпатичная девушка Лена и некие туманные, но в целом приятные планы на будущее. Теперь же я сидел без работы, без денег, без Лены и без малейшего представления, в какую сторону хотя бы смотреть, не то что двигаться.

Моя аккуратная жизнь, выстроенная по принципу карточного домика, начала осыпаться с того самого дня, когда шеф вызвал меня к себе.

– Оптимизация штата, – произнёс он, старательно изучая узор на своём галстуке. Глаза прятал так, словно я был не просто увольняемым сотрудником, а носителем какой-то особо заразной формы невезения. Он нервно вращал в пальцах перьевую ручку ленинградского завода «Союз». Ту самую, с золотым пером, что я подарил ему по пьяни на Всемирный день свободы печати. Вот этим самым пером, купленным для укрепления лояльности, он сейчас и вычёркивал меня из ведомости. Изящно. – Ты же понимаешь, – продолжил он. – Времена сейчас… ну, ты сам видишь. Кризис, санкции, народ перестал читать то, что толще этикетки на пивной бутылке…

Тогда я не особо и расстроился. Работа давно превратилась в рутину, а платили, прямо скажем, не ахти. «Найду что-нибудь получше», – решил я с легкомыслием человека, который стоит на краю пропасти и с интересом разглядывает проплывающие внизу облака.

Не нашёл. Зато нашёл бутылку. Потом ещё одну. И ещё. Мои алкогольные экзерсисы Лена терпела три месяца. А потом просто собрала вещи.

– Ты меня разочаровал, Виктор, – сказала она на прощание. Она не кричала. Она объяснила мне, почему мы больше не можем быть вместе, с той же спокойной и убийственной логикой, с какой инженер-мостостроитель объясняет причины обрушения конструкции. Никаких эмоций, чистая механика разрушения. Это было страшнее любой истерики.

Я и сам себя разочаровал, если уж честно. Когда-то воображал себя писателем, но дальше пары рассказов в университетском альманахе, от которых сейчас краснею, дело не пошло. Потом была корректура, редактура… а потом – вот это. Тишина и гул в ушах. Пустота.

Я допил воду и выглянул в окно. День был солнечный, яркий – из тех, что печатают на рекламных буклетах, призывающих срочно взять кредит на отпуск. Хотелось одного: рухнуть обратно в постель и отключиться. Но денег не было уже сегодня, а значит, нужно было что-то делать.

Я вздохнул, натянул джинсы, футболку и вышел из квартиры. На лестничной клетке пахло кошками и жареной картошкой. Классика жанра. Дверь напротив тут же скрипнула. Баба Нюра – местный центр наблюдения и контроля.

– Витя, ты куда это собрался? На работу, что ли?

– Ага, на работу, – соврал я, не останавливаясь.

– А?

– На ра-бо-ту, – крикнул я громче, уже спускаясь по лестнице. – И как это у вас, баба Нюра, получается: шаги мои слышите, а слова – нет? Удивительная избирательность слуха!

– Служба такая, Витенька! – донеслось обиженно сверху.

– В НКВД? До свидания, баба Нюра, – хмыкнул я себе под нос.

– Ну давай, давай, – проворчала старушка, и дверь захлопнулась.

Спустившись на пролет, я подумал, что баба Нюра – это и есть настоящий фундамент государства. Она ничего не хочет знать, но всё должна видеть. Идеальный гражданин. Я выскочил на улицу. Июньское солнце врезало по глазам. Куда идти? Без понятия. Сунул руку в карман – звякнула мелочь. И – о чудо! – среди медяков затесалась мятая сотенная бумажка. Пересчитал медяки – на пиво хватит. Но нет. Начинать пить в два часа дня – это уже не просто падение, это пересечение некой невидимой черты, за которой начинается совсем уж беспросветный мрак. Жалкая черта, но всё-таки черта.

Ноги сами понесли меня в сторону центра. Куда – без понятия. Просто вперёд.

А мимо – поток. Сплошной. Поток людей, которые не замечали ни меня, ни витрин, ни, кажется, самих себя. И ведь не люди же. Нет. Какие-то функции, автоматы, заведённые на выполнение одной и той же невидимой задачи. У всех на физиономиях – одно и то же. Какое-то напряжённое, почти страдальческое выражение, будто им всем одновременно прислали одинаковую СМС с плохими новостями. Очень плохими.

Один я болтался среди них без дела. Как дурак. Или как отвязавшаяся от пирса лодка – что, впрочем, почти одно и то же.

Через полчаса я забрёл на Малую Конюшенную. Туристы, музыканты, суета. Я шёл, засунув руки в карманы, и думал о тщете всего сущего. И тут небо из ясного, почти рекламного, вдруг сделалось асфальтово-серым. Громыхнуло. Протяжно, с металлическим дребезгом, так, что в голове почему-то заиграл Шостакович. Кажется, Седьмая. Или Пятая? Та, что самая трагическая. Впрочем, какая разница. А потом город просто выключили, залив потоками воды. Через минуту я, промокший так, словно состоял из губки, стоял под козырьком какой-то антикварной лавки.

Решение пришло само. Дверь рядом открылась, и из неё выплыла дама в шляпе, поля которой создавали вокруг её головы собственную зону турбулентности. Она окинула меня взглядом, каким смотрят на тараканов, и отчалила в потоки воды. Я криво усмехнулся ей в ответ и нырнул внутрь. Над дверью деликатно звякнул колокольчик.

В нос ударил густой, многослойный запах пыли, древесной трухи и, кажется, самого ушедшего времени.

– Чем могу помочь? – раздался сухой, как осенний лист, голос.

За прилавком сидел старик, похожий на высохший гриб-трутовик. Он перебирал монеты, и мир за пределами его стола, кажется, перестал для него существовать.

– Добрый день, – сказал я, стряхивая капли. – Я… просто посмотреть.

– Смотрите, смотрите, – кивнул он и тут же обо мне забыл.

Я побрёл между стеллажами, заставленными молчаливыми свидетелями чужих жизней. Фарфоровые пастушки с отбитыми носиками, потускневшие самовары, часы с навсегда застывшим временем. Пыльные книги в переплётах, похожих на старческую кожу, шептали истории, которые никто уже не хотел слушать. На полке, придавленная бронзовым пресс-папье в виде скорпиона, лежала стопка старых фотографий. Я всегда любил такие лавки. Это не магазины, а кладбища эпилогов. Я взял верхнюю фотографию. Молодая пара на фоне Дома Зингера. Она – смеётся, запрокинув голову. Он – смотрит на неё с такой нежностью, что стало неловко, будто я подглядываю. У её ног – деревянный ящик с надписью «ЗИНГЕРЪ».

Вот он, идеальный эпилог к чьей-то большой любви: пожелтевший картон, выцветшие лица и негласный вердикт – «сдано в утиль».

«Интересно, где сейчас эта швейная машинка?» – подумал я.

Глядя на них, я почувствовал какую-то глухую, почти медицинскую отстранённость. Будто я смотрю не на людей, а на представителей вымершего вида – Homo Sapiens Felix, человек разумный счастливый. Обитали в прошлом веке, питались надеждами, вымерли из-за резкого изменения среды обитания.

Какой же эпилог будет у моей истории? Боюсь, он не дотянет даже до фотографии. Максимум – до неоплаченного счёта за интернет.

Я положил фото и двинулся дальше. Рядом с прилавком, почти в тени, стоял он. Старый, пузатый саквояж из потёртой кожи. Он стоял с таким видом, словно ждал именно меня.

– Можно посмотреть? – кивнул я в его сторону.

Старик пожал плечами, не отрываясь от монет. Жест означал: «Делайте что хотите, только не отвлекайте».

Я присел на корточки. Кожа на ощупь оказалась тёплой, шершавой. Застёжки – с едва различимым витиеватым узором. Пахло от него плесенью и чем-то неуловимо сладким, вроде абрикосового варенья.

– Сколько стоит? – спросил я, сам не зная, зачем.

– А, этот… Ну, за символическую цену, – усмехнулся антиквар. – Всё равно никто не покупает. Скажем, сто рублей.

Я выудил свою единственную, мятую купюру. Старик взял её, не глядя, сбросил в ящик стола.

Саквояж оказался неожиданно тяжёлым.

– В нём что-то есть? – глянул я на старика с замиранием сердца. В груди неприятно ёкнуло – то самое чувство, когда ждёшь вердикта и боишься, что сейчас попросят доплатить.

– Содержимое в подарок, – буркнул старик, не поднимая головы.

Колокольчик звякнул на прощание. Дождь кончился. Лужи на асфальте – осколки разбитого неба. Я шёл домой.

Поднявшись на свой третий этаж, я вошёл в квартиру.

– Будешь теперь жить здесь, старина, – сказал я, водрузив саквояж на стол. – Извини за беспорядок.

Присел на диван, закурил и уставился на свою покупку.

– И зачем я тебя купил?

Саквояж, разумеется, промолчал. Сигаретный дым плыл к потолку.

– Эй, растяпа, ты забыл про содержимое! – осенило меня.

Я открыл его с осторожностью сапёра. И начал вынимать чужие тайны.

Первыми появились запонки. Серебряные, потемневшие. На крышке бархатной коробочки гравировка: «В.К. От благодарных сотрудников. Литейный проспект. 1938». Да уж. Благодарность на Литейном в тридцать восьмом – это почти оксюморон. Наверняка благодарили за то, что ещё не расстреляли.

Дальше – курительная трубка. Светло-коричневая, с янтарным якорем. В комплекте – парусиновый кисет с вышитым адресом: «Ленинград. Гороховая, 12». Человек, который оставляет свой адрес на кисете, либо бессмертный оптимист, либо просто очень её любил. Надо бы вернуть. Не пропадать же добру. Да и начинать курить трубку в моём положении – это уже было похоже на карикатуру на опустившегося интеллигента.

Измятый театральный билет. Большой театр, «Лебединое озеро», 10 ноября 1982 года. Дата кольнула в памяти. Ну конечно, день смерти Брежнева. Вся страна смотрела траурные марши, а кто-то собирался на балет. На обороте: «Если я не вернусь, позвони по номеру…» – и почти стёртый номер.

Блокнот в крокодильей коже. Внутри – шифр. На последней странице по-русски: «Ключ у Маргариты. Екатерининский парк, скамейка у пруда, с видом на Турецкую баню».

– Загадочно, однако, – сказал я саквояжу. – Привет, Михаил Афанасьевич.

Одна чёрная кожаная перчатка. На ладони – вышивка крохотными, непонятными знаками. Внутри, на подкладке, инициалы «Е.А.Л.» и адрес: «Каменноостровский пр., д. 42».

Старая фотография. Группа людей в нелепых костюмах, похожих на скафандры. На обороте: «Байкал. 1962 г.» и список фамилий. Одна, последняя – Зор-Зенин А.Н. – обведена красным. Фамилия из фантастического романа, написанного на коленке. Почему выделена? Странно.

На дне лежала ещё небольшая деревянная шкатулка и галстук. Я потряс шкатулку – внутри что-то глухо перекатилось. На дне нацарапано: «Вскрыть 1 января 2026 года. К.Ц.». Оптимист писал. Или просто человек с хорошим, долгосрочным планированием. Качество, мне совершенно несвойственное. Я-то не знаю, что буду есть завтра, а тут – 2026 год.

И, наконец, галстук. Ярко-оранжевый, с зелёными разводами. На изнанке бирка: «Ленинградтекстиль. Артикул ХЗ-1940». Я усмехнулся – аббревиатура была до боли знакомой. Я так всегда отвечаю на вопросы в программе «Что? Где? Когда?» Ниже, химическим карандашом, от руки: «Осторожнее! Удача – капризная дама, и не всегда приходит по зову. Редакция журнала „Ленинград“».

Я откинулся на спинку дивана, оглядывая этот натюрморт из чужих жизней. Запонки чекиста, трубка оптимиста, билет на последний балет эпохи, шифровка для Маргариты… Это был не просто хлам. Это был, чёрт побери, какой-то квест, вываленный на мой захламлённый стол. Инструкция по сборке чужих судеб.

– Ну что, старина, – обратился я к саквояжу, – спасибо, конечно. У меня своей жизни нет, так ты мне ещё десяток подкинул? Щедрый подарок.

Саквояж, как и прежде, молчал. Но мне показалось, что в его потёртых кожаных складках, похожих на морщины, промелькнула хитрая, всезнающая усмешка. Мол, не жалуйся, парень. Это всяко интереснее, чем изучать галактики из паутины на потолке.

Мандариновый галстук

Только-только продрав глаза, я сразу наткнулся на него. Он просто висел на вешалке. И этого зрелища было достаточно, чтобы из глаз непроизвольно потекли слёзы – не от горя, а от эстетического шока, как от слишком яркого, выжигающего сетчатку света. Передо мной, как знамя победы абсурда над здравым смыслом, висел галстук. Тот самый, вчерашний. Аккуратненько так висел, даже торжественно, будто это и не галстук вовсе, а вымпел «Победителю социалистического соревнования по саморазрушению». Я моргнул. Видение никуда не делось.

– Чудненько, – пробормотал я, разглядывая это произведение текстильной промышленности СССР. – Теперь у меня есть личный флаг революции безвкусия.

Недолго думая, я снял его с вешалки. Ткань на ощупь была странной, какой-то неожиданно прохладной. Я нацепил его на себя, под самое горло затянув узел, который получился кривым и агрессивным. Эффект был… ошеломляющим. В мутном зеркале шкафа на меня смотрел ведущий корпоратива в психиатрической лечебнице. И, боже, я был прекрасен.

– Ну и видок, – пронеслось в голове.

Но странное дело – чем дольше я смотрел на себя в этом нелепом ярко-мандариновом удаве, тем больше он мне… нравился? Нет, не то слово. Он меня завораживал. Гипнотизировал. Словно удав Каа, только хлопчатобумажный.

Я почувствовал, как внутри зарождается какое-то новое, незнакомое чувство. Словно этот кусок ткани был не просто тряпкой, а ключом. Ключом к какой-то другой, параллельной жизни, где люди не боятся выглядеть идиотами.

– А почему бы и нет? – подумал я, ощущая, как по телу разливается странное, почти электрическое возбуждение.

Ведь сколько раз я обещал себе что-то изменить? Начать бегать, выучить испанский, написать книгу… И тут, в этой тишине, где покоились скелеты моих неначатых пробежек, невыученного испанского и ненаписанной великой книги, пришла мысль.

Нет, не записаться в спортзал и не купить онлайн-курс. Мысль была куда более дикой. Найти бывшего владельца этого галстука. Зачем? А чёрт его знает. Просто из чистого, незамутнённого любопытства. Если эта вещица за десять минут так подействовала на меня, то интересно, что она сделала с человеком, который носил её годами?

Идея была дикой. Нелепой. И оттого – совершенно гениальной. Я рассмеялся вслух.

– Ну что ж, – сказал я своему отражению, которое в мандариновом сиянии выглядело ещё более безумным. – Похоже, у нас намечается приключение. Надеюсь, в процессе поисков меня не упекут в ту самую психушку, где мне придётся вечно вести эти самые весёлые праздники.

С этим решением я направился на кухню. Вылив, на удивление без всякого сожаления, остатки водки из бутылки в раковину, я решил, что хватит плавать в этом мутном аквариуме самосожаления. Пора было что-то делать. Или, в моём случае, изучить галстук.

Я аккуратно расстелил его на столе, словно хирург, готовящийся к сложной операции.

– Так, давай-ка посмотрим, что ты из себя представляешь, мой винтажный друг, – пробормотал я.

Цвет – это что-то. Ядовито-оранжевый, словно кто-то смешал закатное солнце с радиоактивными отходами и светлым будущим, которое обещали в СССР. Пятна и разводы меня не интересовали. Бирка, пожамканная и потёртая, выглядела так, будто пережила пару локальных конфликтов. Самое интересное – надпись. Нацарапанная толстым химическим карандашом, она расплылась, но была различима: «Осторожнее! Удача – капризная дама, и не всегда приходит по зову. Редакция журнала „Ленинград“».

Мой опыт детективной работы ограничивался поиском второго чистого носка по утрам. Но галстук придавал мне иррациональную уверенность.

Я вздохнул. Часы показывали 6:30 утра. Кто в здравом уме ищет мифическую редакцию в такую рань? Только я.

Я посмотрел на свой компьютер. Бесполезная груда пластика. Интернет отключили два месяца назад за неуплату. Теперь он собирал пыль и служил подставкой для кактуса Вени, который, игнорируя законы ботаники, упорно цвёл в марте, видимо, пытаясь привлечь самочек из соседней квартиры.

– Ладно, Витя, думай. Люди как-то жили до интернета.

И тут меня осенило. Гришка! Мой старый приятель, помешанный на истории Петербурга. Этот чудик знал о городе больше, чем все экскурсоводы вместе взятые. Припоминаю, он даже выиграл кучу денег в «Кто хочет стать миллионером», отвечая на вопросы о Петербурге. Только бы найти его номер.

Я начал лихорадочно рыться в ящиках. Под стопкой неоплаченных счетов нашлась потрёпанная записная книжка. «Гришка-ботаник». Рядом – номер.

– Надеюсь, не сменил, – пробормотал я, набирая цифры.

Гудки. Длинные, как полярная ночь. На десятом я уже был готов сдаться, как вдруг услышал сонное и раздражённое:

– Алло? Какого чёрта?

– Гришка! Дружище! Это я, Виктор.

– Виктор? Какой ещё… – В трубке что-то грохнуло. – Твою мать! Левицкий, ты?

– Он самый. У меня к тебе дело государственной важности.

– Наконец-то умер? – зевая, спросил Гришка.

– Работаю над этим. Но пока нет. Мне срочно нужно найти редакцию журнала «Ленинград».

Повисла пауза. Тяжёлая, как чугунный мост.

– Ты… – начал он медленно, – разбудил меня в семь утра… в субботу, чтобы узнать про какую-то редакцию?

– А что такого? – искренне удивился я. – Дело житейское.

– Житейское?! – взорвался Гришка. – Ты, чёртов алкоголик! Я вчера до четырёх утра корпел над статьёй о влиянии петровских реформ на архитектуру Петербурга!

Из трубки донеслась такая отборная брань, что мой кактус Веня, кажется, втянул свои колючки. Гришка припомнил мне всё. Я слушал и только диву давался. Господи, он помнит всё. Всё! И самогон в кабинете химии, и мои идиотские стихи на выпускном, и даже ту проклятую сигарету, которую я сунул ему «подержать на секунду», а в итоге его застукала мама. Потрясающе. Память у людей на чужие грехи работает лучше швейцарских часов.

– …и после всего этого ты имеешь наглость?! Интеллигент! Вот что ты такое! Всегда им был! Думал, костюм надел, умные книжки читаешь – и все можно?!

– Гриш, – сказал я, когда он наконец выдохся, – ты прав. Я идиот. Но, пожалуйста, помоги. Это действительно важно.

Я услышал тяжёлый вздох.

– Ладно. Что тебе нужно?

– Где находится редакция журнала «Ленинград»?

– И всё?

– Да.

– Господи, Витя. Ты мог бы просто погуглить.

– Ну… У меня интернет отключили.

– Прекрасно, – фыркнул Гришка. – Редакция «Ленинграда» раньше находилась на улице Воинова, 18.

– Отлично! Спасибо!

– Подожди. Там нет никакой редакции. Журнал давно не существует. И улицу ты не найдёшь.

– Почему?

– Потому что её переименовали. Теперь это Шпалерная. А в здании, где была редакция, – это бывший особняк графа Шереметева. В советское время там располагался «Дом писателей имени Маяковского».

– Ох… Спасибо, что предупредил. А то я бы полдня искал.

– Зная тебя, ты бы искал её неделю, – хмыкнул Гришка. – И, вероятно, нашёл бы какую-нибудь улицу Воинова в Саранске.

– Спасибо тебе, Гриш.

– Да ладно. Ты это… не пропадай.

Гудки. Я положил трубку. В груди неприятно заныло. Такой мелкий, колючий укол. За то, что звонишь друзьям, только когда припрёт.

Что бы сказал Гришка, если бы узнал истинную причину моего звонка? Наверное, покрутил бы пальцем у виска. И был бы прав.

Я улёгся на кровать, уставившись в потолок. Мысли путались. Я искал несуществующий журнал на исчезнувшей улице в городе, который, по сути, тоже уже не существует. И всё из-за мандаринового галстука. Бред. Но почему-то этот бред казался мне единственно правильным делом за последние несколько лет.

– Так-так-так… Шпалерная, дом графа Шереметева, «Дом писателей имени Маяковского», – бормотал я себе под нос.

И в этот момент, будто материализовавшись из самой плотности воздуха, в комнату вошёл он. Владимир Маяковский. Высоченный, широкоплечий. Но главное – галстук. Ярко-оранжевый, он тлел в утреннем полумраке. Маяковский замер, как памятник самому себе. И вдруг громовым, наждачным голосом, от которого зазвенели стаканы, начал:

– Я… достаю… – он похлопал себя по карманам необъятных брюк и вдруг смутился как школьник. – Тьфу, чёрт, забыл слова…

А потом посмотрел на меня в упор и уже без всякого пафоса, буднично так спросил:

– Гражданин, у вас кактус не продаётся? Мне для Лили Юрьевны. Она любит… колючее.

И тут я проснулся. По-настоящему. Сердце колотилось. В комнате было светло, тихо и, разумеется, никакого Маяковского.

– Н-да, – подумал я, протирая глаза, – если так пойдёт и дальше, чокнусь я с этим галстуком. Нужно быстрее отыскать владельца.

Шаркая босыми ногами по полу, я отправился в ванную. Зеркало безжалостно отразило неандертальца, в которого я превратился за последние дни. Я набрал пригоршню ледяной воды и плеснул в лицо. Эффект был как от пощёчины. Зубная щётка с остатками пасты подарила иллюзию свежести. Затем – бритва. Десять быстрых, злых движений, и из-под серого налёта щетины проступило моё забытое лицо. Чужое. Лицо человека, у которого когда-то были планы.

Вытершись полотенцем, я вдохнул. Это было простое, почти забытое ощущение – быть чистым. Не обновлённым, не другим, а просто – не грязным. Что ж, уже не полная развалина. И то хлеб.

Пришёл черёд галстука. Стирка в раковине с мылом заняла минут десять. И тут я протёр глаза. Промокнул галстук снова. Пятен не было. Ни следа. Будто ткань просто… сожрала их. Это было уже не смешно. Одно дело – сны про Маяковского, другое – законы физики, решившие взять отпуск прямо в моей раковине. Галстук из секретного НИИ? Артефакт из другого мира? Или я просто окончательно рехнулся? Последний вариант казался самым правдоподобным. Погладив его утюгом, я убедился: галстук выглядел как новенький.

Я надел чистую рубашку. Нежно-голубую. Такого цвета бывает небо в Каталонии. Потом – галстук.

Оглядел отражение. Костюм, провисевший в шкафу год, сидел сносно. Капля одеколона завершила образ. Я усмехнулся. Этот господин в зеркале был всего лишь костюмом, но костюмом убедительным.

Почти открыл дверь, как услышал на лестнице шарканье бабы Нюры. Видеть её не хотелось. Я затаился, пока скрип её двери не возвестил, что путь свободен. Тогда я, перепрыгивая через ступеньки, бросился вниз.

На улице было свежо. Я убрал с рукава невидимую пылинку и зашагал к метро.

В вагоне было душно. Суббота. Пассажиры, погружённые в свои телефоны, напоминали секту. Я смотрел в тёмное окно, и вдруг взгляд зацепился за знакомый силуэт. Илюша Ленивкер. Он стоял, упершись лбом в стекло двери, точно в то место, где написано «Не прислоняться». Его рыжие волосы торчали во все стороны, очки сидели криво. Потёртая футболка висела на нём, как на вешалке, а клочковатая борода напоминала гнездо, свитое неряшливой птицей. Но глаза за стёклами очков были умными и усталыми.

Двери распахнулись, и я протолкнулся к нему.

– Ленивкер! Живой! А я думал, тебя давно оцифровали и загрузили в облако как национальное достояние.

Илюша обернулся. На его лице медленно, как программа на старом компьютере, проступило узнавание.

– Витька! Какими судьбами? Неужто решил присоединиться к нам, простым смертным, в этом подземном чистилище?

– Да вот, еду… по делам. А ты как, всё пишешь?

– Пишу, – вздохнул Илюша. – Иногда мне кажется, что легче научить осьминога вязать, чем достучаться до умов нашего общества. Кстати, Витя, я тут пишу статью для одного глянцевого журнальчика, а концовка не идёт. Поможешь? Дело прибыльное, три тысячи плачу.

Три тысячи. Сумма для меня звучала как выигрыш в лотерею.

– А что за тема?

– Да так, ерунда. Про смысл жизни.

Поезд затормозил.

– Идём в кафе, обсудим, – предложил Илюша. – Тут неподалёку есть «Бермудский треугольник».

Кафе напоминало кабинет безумного учёного. Книги, колбы, приборы. Мы уселись, и Илюша заказал два кофе и черничный пирог.

– Значит так, – начал он, выкладывая стопку листов. – Статья почти готова, нужна только какая-нибудь умная мысль в конце.

Я взял листы. Типичный Ленивкер – иронично, абсурдно и безнадёжно.

– Так, концовка… нужна «умная мысль», говоришь? – Я отхлебнул кофе. – Глянцу нужна не умная мысль, а её симуляция. Давай так. Пишешь что-то вроде: «В конечном счёте, смысл жизни не в том, чтобы найти ответы, а в том, чтобы правильно задавать вопросы». Банально? Да. Но звучит глубоко. А потом бьёшь под дых. «Но давайте честно, – пишешь ты, – кому нужны эти вечные вопросы, когда можно просто съесть мороженое?» И всё. Контраст. Интеллектуалки решат, что это тонкая ирония, а дуры – что это призыв наслаждаться моментом. Все довольны.

Илюша медленно откинулся на спинку стула и усмехнулся. Не восторженно, а как-то по-свойски, по-цеховому.

– Старик, это не гениально, – сказал он, постучав пальцем по листам. – Это – продаваемо. А для глянца это гораздо лучше. Ты не просто дал им умную мысль, ты дал им алиби для её отсутствия. Это высший пилотаж.

Он хмыкнул, отсчитал из потёртого бумажника три мятые тысячные бумажки и пододвинул мне.

– Гонорар. Кстати, ты где сейчас?

– Да так, в поиске…

– Понятно. – Илюша вырвал из блокнота листок и размашисто написал номер. – Вот телефон нашего кадровика. Нам вроде как нужен редактор с головой, а не с набором шаблонов. Позвони в понедельник. Скажешь, от меня. Но учти, босс у нас мужик с прибабахом. Так что не накосячь.

Мы расстались. Как же всё-таки забавно устроена мужская дружба. Годами не видишь человека, а потом он за десять минут покупает у тебя цинизм оптом за три тысячи рублей и, возможно, дарит тебе будущее. И ты даже не знаешь, за что благодарить его больше – за деньги или за то, что он напомнил тебе, что ты ещё на что-то годен.

И тут случилось то, что окончательно сбило мои внутренние настройки.

– Простите, – услышал я мягкий женский голос. – У вас такой необычный галстук.

Я обернулся. Бариста, та самая девушка с ярко-розовыми волосами, смотрела на меня с неподдельным любопытством. Я почувствовал, как щёки начинают гореть. Что ответить?

– А… это… Наследство, – брякнул я первое, что пришло в голову.

Она рассмеялась.

– Похоже, у вашего дедушки было отличное чувство юмора. Или он был дальтоником.

– И то, и другое, – нашёлся я, сам удивляясь своей прыти.

– Ну, если надумаете продать этот артефакт, я первая в очереди, – подмигнула она и вернулась за стойку.

И всё. Но этого «всё» было достаточно, чтобы я вышел из кафе с идиотской улыбкой на лице, которую не мог стереть.

До Шпалерной я решил дойти пешком. Погода, на удивление, располагала.

Улица встретила меня привычной суетой. И тут, среди этого шума, я увидел его – особняк Шереметева. Он стоял, как мудрый, чуть усталый старец среди толпы вечно спешащих подростков. Я остановился.

Подошёл ближе, посмотрел на бронзовую доску. Буквы блестели. Огляделся. Люди текли мимо, не замечая старый особняк. Ну, может, кроме вон того деда в инвалидной коляске, да и тот, казалось, дремал. А я стою тут и чувствую себя последним романтиком в жестоком мире прагматиков. Смешно, конечно. Какой из меня романтик? Последний раз цветы дарил ещё в прошлом веке, да и то пластиковые – чтобы не завяли.

Массивная дубовая дверь, конечно же, была заперта. Несколько робких, а затем и уверенных ударов в тяжёлое дерево ответа не принесли.

Пожал плечами. Может, оно и к лучшему.

За спиной послышался тихий скрип колёс. Обернулся – это был тот самый дед. Он медленно подъезжал, пристально глядя на меня. Старик выглядел как профессор из старых фильмов: аккуратно постриженные седые волосы, ухоженная бородка клинышком. Его костюм был безукоризненно чистым, хоть и немного старомодным – из тех, что носили интеллигенты прошлого века, ещё когда слово «интеллигент» считалось ругательством. Взгляд – живой, с искоркой хитрости.

– Молодой человек, вы, кажется, хотите воскресить мёртвое, – произнёс он с улыбкой.

Я отпустил ручку.

– Пытаюсь вот попасть внутрь, – объяснил я. – Кажется, здесь находилась редакция журнала «Ленинград».

Старик приблизился.

– Это было давным-давно. Эти двери тогда были более гостеприимны.

– Вы… как-то связаны с этой редакцией?

Он кивнул.

– Борис Аркадьевич Барис, к вашим услугам. Когда-то я здесь работал.

– Вот это удача! – я чуть не подпрыгнул.

Старик ухмыльнулся, и в его взгляде заиграли лукавые искорки.

– Мне почему-то кажется, у вас сегодня в целом удачный день, – заметил он.

– Откуда вы?..

– Наблюдательность, молодой человек. У вас вид человека, которому только что заплатили, и улыбка человека, который только что получил номер телефона. Да и галстук… Оранжевый – цвет авантюристов.

Я поправил галстук, чувствуя себя разоблачённым.

– Вы правы, сегодня действительно на редкость удачный день. И я надеюсь, он станет ещё удачнее. Я как раз ищу кого-то, кто сможет помочь мне с одной загадкой…

Борис Аркадьевич не ответил сразу, лишь чуть склонил голову, изучая меня поверх очков. В его глазах блеснуло любопытство.

– Смотря что за загадка, молодой человек. Смотря что за загадка.

Этот тихий, чуть скрипучий голос был как разрешение. Как зелёный свет светофора.

– Вы это… правда можете помочь? – выдавил я, тыча пальцем в галстук. – Ну, с галстуком этим?

– С галстуком? – удивился Борис Аркадьевич. – Что с ним не так?

Я снял его и показал старику.

Он взял галстук, поправил очки и прочёл вслух: «Осторожнее! Удача – капризная дама, и не всегда приходит по зову. Редакция журнала „Ленинград“».

– Ой, вей! – старик уронил руки на колени.

– Вам плохо?

– Нет, нет, молодой человек! – он сжал галстук. – Это же мой галстук! Я сам это написал в 1946-м, когда закрыли редакцию.

– Меня зовут Виктор…

– Очень приятно. Теперь всё встало на свои места.

– Что именно?

– Череда ваших сегодняшних удач.

– Не понимаю…

– Знаете, Виктор, этот галстук – он… Каждый раз, когда я его надевал, случалось что-нибудь этакое. Вроде бы мелочь, а день уже и не такой паршивый.

Он погладил оранжевую ткань.

– Началось всё в сорок четвёртом. Я тогда лежал в госпитале, весь в бинтах как мумия. И там ухаживала за мной медсестра – Машенька. Совсем девчонка. Кормила меня бульоном с ложечки, когда у меня руки не двигались, и вытирала мне губы, смущаясь больше, чем я.

Старик усмехнулся.

– И вот однажды, перед моим отъездом, подходит она со свёртком. «Это вам, – говорит, – товарищ лейтенант. На память». Разворачиваю – а там этот галстук. Я растерялся. «Машенька, – говорю, – спасибо, но куда ж я его? На передовую? Фрицев смешить?» А она смеётся: «Вот вернётесь с победой, тогда и наденете. На парад».

Старик задумался.

– И знаете что? Два раза ещё ранен был. Но ведь действительно вернулся. И на парад попал. Правда, не в Москве, а в нашем городе. И галстук впервые надел. И тут началось…

– Что началось?

– Вам, Виктор, правда интересно?

– Да я только для этого и искал вас.

– Хорошо. Я готов рассказать вам кое-что, но при условии.

– Каком?

– Во-первых, наденете этот галстук. И, во-вторых, прогуляетесь со мной до Таврического сада, – он протянул мне галстук. – Погода, конечно, уже так себе, но для хорошей беседы самое то.

Я взглянул на небо, которое намекало на скорый дождь, но перспектива узнать больше была слишком заманчивой.

– С удовольствием, – согласился я. – К тому же, я вижу, у вас и зонт имеется, на случай дождя.

Он издал смешок. Короткий, сухой, похожий на звук, с которым лопается пересушенная косточка абрикоса.

– Вот и замечательно. Надевайте, Виктор, и не будем испытывать терпение этого замечательного питерского дождя.

Я встал рядом с его коляской, и снова это дурацкое чувство – как у сапёра перед выбором провода. Предложить помощь – и, возможно, оскорбить. Не предложить – и прослыть чёрствым болваном. Он, перехватив мой взгляд, полный метаний Гамлета уездного масштаба, отмахнулся.

– Не стоит, Виктор. Эта повозка умнее иного депутата, сама разберётся. А уж если понадобится грубая мужская сила, чтобы, скажем, перенести её через баррикаду, – я вам свистну.

И мы тронулись. В какой-то момент я поймал наше отражение в запотевшей витрине закрытого на вечный ремонт бара: громоздкое кресло, фигура рядом, серая изморось. Картинка была настолько монохромной и лишённой примет времени, что не хватало только закадрового голоса Левитана, вещающего о досрочном выполнении плана по унынию. Старик катил рядом, и его коляска тихо, басовито жужжала, словно шмель-переросток, заблудившийся в складках его пиджака. И вот это оранжевое пятно галстука на моей шее казалось в этом чёрно-белом кино единственным доказательством того, что цвет в мире всё ещё существует.

– Так откуда у вас эта реликвия, Виктор? – его голос вырвал меня из оцепенения.

– История без всякой поэзии. Наткнулся на старый саквояж в антикварной лавке, – сказал я. – Выгреб мелочь из карманов, купил. А внутри – он. Ну и ещё кое-какой хлам.

– Везенье – та ещё лотерея, – кивнул старик, виртуозно лавируя между трещинами в асфальте. – Мне вот тоже однажды выпал счастливый билет. Это был… да, сорок пятый. Ленинград только-только начал дышать. И судьба определила меня в дворники. Борис – дворник. Согласитесь, звучит как имя персонажа из сатирического фельетона. Разгребая как-то очередные завалы – смесь битого кирпича, обрывков чьих-то жизней и обычного мусора, – я и наткнулся на марку. Крохотный, грязный, прилипший к газетному обрывку квадратик. «И на кой ляд она мне?» – подумал я, но в карман сунул. Знаете, привычка человека, который знает, что любая вещь может когда-нибудь пригодиться. Хотя бы для растопки.

Годы летели. Как спугнутая с карниза стая нетрезвых голубей – шумно, бестолково и в непредсказуемом направлении. Я обзаводился сединой, суставы – артрозом, а желудок – язвой, а марка тихо лежала в старом конверте. Ждала. И дождалась. Мой правнук Мишка, молодой «волк с Уолл-стрит», пришёл клянчить денег на очередной «стартап». Вот тут-то я про неё и вспомнил.

– На, – говорю, – держи. Это покрепче любых акций будет.

Он посмотрел на меня, как врач-психиатр смотрит на пациента, уверяющего, что он – Наполеон. Но конверт взял. Из уважения к возрасту, не иначе.

А через неделю влетает. Без стука. Глаза блестят, как два начищенных медяка, с каким-то лихорадочным, почти биржевым азартом.

– Дед, ты гений! – орёт. – Эта бумажка стоит как… как крыло от самолёта!

Я только ухмыльнулся.

– А ты, поди, думал, старый хрыч тебе фантик от конфеты подсунет?

В общем, продал он её. Теперь у него галерея, где за бешеные деньги выставляют ржавые железяки, а я – его «эксцентричный, но мудрый дедушка», – старик хмыкнул. – Забавно. А знаете, почему всё это случилось?

– Почему? – я действительно не понимал.

– Да потому что галстук этот, – он щёлкнул по оранжевому хлопку, – мне тогда носить было некуда. Абсолютно. Вот я и надевал его, когда шёл мести улицу. Понимаете, к чему я это оранжевое безобразие приплёл?

– Признаться, туманно, – пожал плечами я.

– Тогда слушайте. К концу сорок пятого меня повысили. Стал курьером в редакции «Ленинграда». Работа – мечта идиота. Бери пакет, неси пакет. Но, как оказалось, и на этом поле чудес могут вырасти диковинные цветы. Посылают меня однажды к какой-то поэтессе. Фамилию даже не назвали, а имя я тут же забыл. Дали адрес на бумажке и конверт. «Срочно». Ну, срочно так срочно. Прихожу. Дом старый, подъезд мрачный, как настроение после вчерашнего у завхоза в редакции. Третий этаж. Стучу. Тишина. Стучу снова, уже кулаком. Никого. А пакет-то отдать – приказ. Ну, я сел на ступеньки. Жду. Время тянется как резина. И чтобы не сойти с ума от этой тишины, я начал читать стихи. Свои. Я их тогда пописывал, грешным делом. Обычно читал шёпотом, для себя и для стен в коммуналке, да и те, кажется, в восторге не были. А тут вдруг осмелел. Голос гулко так отдавался от стен. Наверное, от безысходности. И тут, прямо посреди моего «шедевра», за спиной раздался голос:

– Это вы чьи стихи читаете, молодой человек?

Я так вздрогнул, что чуть не съехал по ступенькам вниз. Оборачиваюсь – женщина. В чёрном. И не то чтобы красивая, нет. Лицо строгое, высокие скулы, глаза пронзительные, томные и какие-то загадочные. Нос с горбинкой, на лоб спадает чёлка. Такая… властная. Будто не она ко мне на лестницу вышла, а я к ней на приём во дворец попал без приглашения.

В голове застучала одна-единственная мысль, паническая и простая, как сигнал SOS: «Ну всё, Боря, сейчас тебя отсюда вышвырнут».

– С-свои, – заикаясь, выдавил я.

Она вскинула бровь.

– Свои? Любопытно. Заходите.

Я вошёл. В квартире – книги. Везде. На полках, на стульях, на полу. И запах табака.

– Кофе? – спросила она. Я кивнул.

Пока она была на кухне, я сидел и думал, что это какой-то странный сон. Она вернулась, поставила две чашки.

– Читайте.

И я читал.

Бутылка пуста, а душа – как Бродвей.

Здесь каждый «прохожий» – непризнанный гений.

И я среди них – чистокровный еврей

В плену своих русских сомнений…

Она слушала, подперев подбородок, и в комнате повисла такая тишина, что, казалось, слышно, как пылинки в луче света толкаются.

– В этом что-то есть, – сказала она, когда я замолчал. И улыбнулась одними уголками губ. – Вы ведь что-то принесли?

– Ах, да! – я протянул конверт.

Она отложила его, не глядя.

– Я поговорю в редакции. Такой талант не должен пропадать. Тем более, – она мельком взглянула на мою шею, – обладатель столь жизнеутверждающего мандаринового галстука.

На следующий день меня вызвал главный. Думаю: ну все, доигрался.

– Борис, – сказал он, – тут Анна Андреевна за вас словечко замолвила.

– Анна… Андреевна?

– Ахматова, – пояснил он, глядя на меня как на полного кретина.

У меня в голове на секунду стало совершенно пусто. Ахматова. Та самая? Живая легенда. Женщина, о которой шептались все, от университетских профессоров до лифтёрш в «Астории». И она… замолвила словечко за меня, дворового рифмоплёта? В это было просто невозможно поверить.

– Несите свои вирши, – буркнул редактор.

Так я на короткое время стал поэтом. Слава богу, недолгим. Но я до сих пор думаю: не надень я тот галстук, я бы просто ушёл. Или бормотал бы стихи себе под нос. И всё. Конец истории.

– А стихи?

– Стихи остались в прошлом. Вместе с молодостью. Этого, поверьте, достаточно. Продолжать? – он повернул голову. Сбоку нас с ветерком пронёсся парень на электросамокате, обдав нас веером грязной воды. Старик проводил его нечитаемым взглядом.

– Конечно! – стряхнув капли с рукава, улыбнулся я. – До Таврического ещё как до Пекина в неудобной обуви.

– В сорок девятом году занесло меня в Москву. Командировка. Я тогда впервые увидел этот город по-настоящему, не с парадных открыток, а изнутри. Он пах пылью, дешёвым табаком и какой-то отчаянной, но упрямой надеждой. Город-герой, похожий на старого генерала, который снял парадный мундир со всеми орденами и надел простую, штопаную гимнастёрку. Серый, разрушенный, но под этой серостью уже гудело напряжение, как в мускуле перед рывком. Живой был город, да.

Забрёл как-то к стадиону «Динамо». Рядом скверик, несколько скамеек, пустых. Присел, закурил «Казбек». Драгоценность! Я тогда у нашего редакционного фотографа выменял четыре пачки на целую бутылку «Столичной». Сделка века, я считаю.

Я невольно усмехнулся. В его голосе прозвучала такая неподдельная гордость за эту мелкую спекуляцию, какая сейчас бывает разве что у биржевых маклеров, провернувших многомиллионную сделку. Времена меняются, а азарт, видимо, вечен.

– И вот смотрю – неподалёку какой-то долговязый парень мяч чеканит. Худой, нескладный, лет двадцати, не больше. И так сосредоточенно считает удары, будто от этого зависит, взойдёт завтра солнце или нет.

– Эй, Пушкаш! – крикнул я ему просто так, от нечего делать.

Парень, конечно, отвлёкся, сбился, неловко ткнул мяч ногой, и тот, описав нелепую дугу, покатился прямо ко мне. Я поймал его руками, как какой-нибудь арбуз.

– Простите! – подбежал он, запыхавшись, с виноватым лицом мальчишки, разбившего мячом соседское окно.

– Пустяки, – говорю. – Мяч хороший. Небось, трофейный? – ляпнул я, желая сойти за знатока.

– Да нет, обычный, советский, – ответил он с такой обезоруживающей серьёзностью, что мне даже стало немного стыдно за своё позёрство.

– Может, сыграем? – предложил я, чтобы сгладить неловкость. – Я в своё время за сборную нашего двора блистал.

– А давайте! – его глаза тут же загорелись.

И мы начали гонять этот мяч по жухлой траве. Воротами нам служили два булыжника, а воображаемыми соперниками – молодые берёзки, которые мы с азартом обводили, орали друг на друга как сумасшедшие. Для него мяч был продолжением мысли, а для меня – досадным недоразумением, которое постоянно путалось под ногами. После пятой или шестой бесплодной попытки отобрать у него мяч я окончательно выдохся.

– Стой, – говорю, хватая ртом воздух. – Всё, сдаюсь. Давай лучше пенальти. Ты – в ворота, я бью.

Он кивнул и встал между берёзками, приняв на удивление профессиональную стойку. Я отошёл, разбежался и от души приложился, целясь точно в левый верхний угол. Мне на мгновение показалось, что это гол, неотразимый, идеальный. Но парень в каком-то невероятном, кошачьем прыжке, с совершенно нечеловеческой реакцией, дотянулся и кончиками пальцев перевёл мяч за «штангу».

– Чёрт возьми, – выдохнул я с искренним восхищением. – Да в тебе талант пропадает. Тебе вот туда надо, – кивнул я на громаду стадиона.

Он посмотрел в ту же сторону, и вся его мальчишеская удаль куда-то улетучилась. Он вздохнул.

– Меня как раз сегодня на просмотр позвали.

– Так чего стоишь? Боишься, что ли?

– Мандраж, – честно признался он. – Боюсь, всё испорчу.

Я оглядел его с ног до головы. Одет бедно, но чисто. Типичный послевоенный парень, один из миллионов таких же, мечтающих о славе.

– Знаешь что, – сказал я ему. – Тебе галстука не хватает.

– Чего? – он уставился на меня, как на идиота.

– Галстука. Для солидности, для апломба, – и, недолго думая, снял свой оранжевый талисман и протянул ему. – Надевай.

– Галстук? На просмотр?

– Надевай, говорят тебе, – настоял я. – Потом ещё спасибо скажешь.

– Ну, давайте, – он недоверчиво, но с каким-то скрытым любопытством взял галстук. – Меня Лев зовут, кстати.

– А меня Борис. А теперь иди и покажи им класс. И не забудь галстук вернуть, – крикнул я ему вдогонку, – он мне ещё для свиданий с барышнями пригодится!

Я слушал старика и пытался представить его таким – молодым, дерзким, раздающим направо и налево свой единственный модный галстук. Картина, на удивление, получалась абсолютно живой.

Прошёл, наверное, час, а может, и больше. Я уже успел выкурить полпачки драгоценного «Казбека». Солнце уже клонилось к закату, тени от берёз вытянулись через весь сквер, и откуда-то из-за стадиона доносились глухие удары по мячу и обрывки команд. Там шла какая-то своя, настоящая жизнь, а я сидел тут и ждал возвращения этого куска оранжевой ткани, как ждут весточки с фронта.

И тут вижу – бежит мой новый знакомый. Летит, размахивая руками, а лицо сияет так, словно он не просто прошёл просмотр, а только что узнал, что война закончилась во второй раз, лично для него.

– Взяли! – кричит. – Сказали, перспективный! – Он подбежал, запыхавшийся, и достал из кармана маленький эмалевый значок с буквой «Д». – Вот, – говорит, – вам. На память. Ладно, мне пора. Будете в Москве – приходите на матч. Спросите Льва Яшина, это я. Проведу без билета.

Я усмехнулся ему вслед.

– Обязательно.

Старик замолчал, глядя куда-то вдаль, сквозь пелену дождя.

– И что, сходили? – спросил я, нарушив паузу.

– Нет, не сложилось… – он покачал головой. – Хотя за его игрой, конечно, следил. Любопытно было, как там мой «крестник». Парень-то легендой стал. А я вот теперь могу рассказывать, что приложил к этому руку.

Он сказал это без тени хвастовства, скорее с какой-то лёгкой, почти отеческой иронией. Будто рассказывал не о встрече с будущей легендой мирового футбола, а о том, как научил соседского мальчишку кататься на велосипеде.

– Скорее, галстук, – поправил я.

Мы оба рассмеялись.

Я посмотрел на старика, на его кресло и на этот нелепый и прекрасный мандариновый галстук, режущий глаз посреди серого дня. И вдруг я подумал о его жизни, да и о своей тоже. Это была прогулка под дождём в поисках Таврического, где самое важное случалось не в самом саду, а по дороге к нему.

– Ну что, Виктор, начинает проясняться, к чему я веду эти раскопки в прошлом? – Старик чуть прищурился, глядя на меня. – Или требуется еще один контрольный экскурс, для закрепления материала?

– Проясняется, – кивнул я. – Но от экскурса не откажусь. Уж больно у вас складные получаются байки.

– Байки… – он усмехнулся, покачал головой. – Ну, байки, так байки. Вот вам, например, байка про лифт. Я всегда подозревал, что у лифтов есть свой характер, чаще всего – скверный, – начал он, когда его коляска с натужным скрипом преодолела очередной дефект асфальта. – Они кряхтят, как старые ревматики, думают по полчаса, прежде чем тронуться, а иногда – вот как в тот раз – просто решают вздремнуть. В тот день он вздремнул между третьим и четвертым этажами в знаменитом довлатовском доме на Рубинштейна. И в этом его железном чреве я оказался не один, а с девушкой, которую видел первый раз в жизни.

Она вскочила в кабину в последнюю секунду, бросив на меня быстрый, оценивающий взгляд. Копна рыжих волос, россыпь веснушек на носу, а в руках – пакет с мандаринами, оранжевыми как пожар. Я тут же сделал вид, что страшно увлечен изучением инструкции по пользованию лифтом, написанной на выцветшей бумажке. Мы тронулись. Через мгновение свет моргнул, как подбитый глаз, и погас. И всё оборвалось. Не стало ни гула мотора, ни дребезжания. Только темнота и чужое дыхание где-то рядом. На секунду мне показалось, что мы не просто застряли, а провалились в какую-то беззвучную дыру в пространстве, и мир снаружи перестал существовать.

– Кажется, приехали, – сказала она на удивление ровно, будто застревать в лифтах было ее привычным хобби.

– Похоже, наш транспорт решил передохнуть, – пробормотал я, тщетно пытаясь зацепиться взглядом хоть за что-то в этой абсолютной, бархатной черноте.

В темноте послышался смешок.

– Что ж, будем знакомиться в условиях, приближенных к боевым. Я – Маша.

– Борис, – отозвался я. – Я, конечно, ценю сюрпризы, которые подкидывает жизнь, но предпочитаю получать их на твердой земле.

Мы оба усмехнулись.

– Огонька не найдется? – спросила она.

– Только внутренний свет души, – признался я. – Но тут он слабоват.

Она снова рассмеялась.

– Ну, может хотя бы зажигалка?

Щёлкнув кремнем, я осветил наши лица дрожащим пламенем. Ее зеленые глаза в свете зажигалки блеснули, как два осколка бутылочного стекла на солнце. Она смотрела прямо на меня, и в ее взгляде не было ничего, кроме живого интереса. И я внезапно почувствовал, что это приключение может быть не таким уж плохим.

Я опустил на пол свой пухлый портфель.

– Присаживайтесь. Неизвестно, сколько нам тут куковать.

Сам я прислонился к холодной стенке. Пакет с мандаринами лег между нами.

– Угощайтесь, – предложила она, протягивая мне оранжевый шар. – Почти как ваш галстук.

Я принялся чистить фрукт. Сок брызнул на пальцы и в кабинке запахло Новым Годом.

– Я где-то вычитал, что мандариновый цвет, вроде как, лечит хандру. Чушь, наверное… – я отломил дольку, отправил в рот. – Хотя, знаете, а ведь не врут.

– Поэтично, – заметила Маша. – Вы, часом, не писатель?

– Скорее, вечный абитуриент в эту профессию. Рассказы пописываю. Вы, кстати, как раз на них и сидите. Хоть какая-то от них польза. Их все равно никто печатать не хочет.

– Это еще почему?

– Слишком мрачные для веселых журналов и слишком веселые для мрачных. Ни под чье настроение не подхожу.

– А может, дело не в вас, а в редакторах? – предположила она так просто, будто это само собой разумелось.

– Тоже мысль. Только вы потише, – зашептал я. – Я как раз к одному такому на пятый этаж ехал. Еще услышит – обидится на всю жизнь. А вы кем будете?

– Я психиатр. Помогаю людям разбираться с тараканами в их головах. Боязнь замкнутых пространств, например, – мой профиль, – и она улыбнулась.

– Выходит, вы сейчас при исполнении, – заметил я.

Мы доели первый мандарин, потом второй. Я рассказал ей сюжет своего самого провального рассказа, а она – историю пациента, который панически боялся пуговиц. Я и не заметил, как зажигалка в моей руке стала горячей. Время перестало существовать.

– Занятно, – протянула Маша, когда мы замолчали. – Иногда нужно оказаться в железной коробке в полной темноте, чтобы понять, что сидеть на полу с незнакомым человеком и есть мандарины – чертовски приятное занятие.

– Может, это и есть удача?

– Вы в нее верите?

– Стараюсь.

Вдруг лифт содрогнулся, как от озноба, свет судорожно замигал и включился. Мы аж подскочили. Кабина нехотя поползла вверх и с лязгом остановилась. Двери открылись. В проеме стоял лифтер – брыластый, как бульдог, которому сообщили, что косточку он сегодня не получит.

– Опять? – проворчал он. – Говорил же, не больше трех человек! Соберутся толпой и шастают!

Мы переглянулись и фыркнули от смеха.

– Простите, – сказала Маша, стараясь сохранить серьезное лицо.

– Не будем… больше, – пообещал я.

Мы вышли на площадку, и я почувствовал, как что-то внутри оборвалось. Будто фильм кончился на самом интересном месте.

– Знаете… – начал я, чувствуя, как слова застревают в горле. – Может, мы могли бы продолжить… Лимонад, мороженое?

– Я только за, – кивнула она. – Но с одним условием.

– Каким?

– Вы дадите мне почитать свои рассказы. – Она сделала короткую паузу и, чуть прищурившись, с лукавой усмешкой посмотрела на потолок, в сторону квартиры того самого редактора. – Вдруг я смогу поставить им правильный диагноз.

– Идет, – кивнул я. – А вы здесь живете?

– К тете пришла. Квартира шестьсот три. Она у меня бывшая балерина. Представляете?

Она рассмеялась, и я, глядя на нее, отчетливо понял, что этот застрявший лифт – лучшее место, где я оказывался за последние лет десять.

Мелкая морось, что накрапывала у Фонтанного дома, к Таврическому саду разошлась не на шутку, превратившись в полноценный, уверенный в себе дождь. Мы спрятались под тяжелыми лапами старого дуба.

– Послушайте, – сказал я решительно. – Возьмите галстук. Он ваш по праву.

– Виктор, дорогой мой, – старик мягко положил свою сухую, теплую руку на мою. – Мне без году неделя сто лет. Какая там удача… В моем возрасте удача – это когда ты утром открываешь глаза и понимаешь, что проснулся, да к тому же не мокрым. Всё. Представление продолжается. Оставьте галстук себе.

Я улыбнулся.

– Знаете, – продолжил он, – я прошу правнука просто возить меня по городу. Оставлять на час-другой в местах, где что-то когда-то было. Вот она, моя удача. Просто сидеть и смотреть.

– И часто вы так… путешествуете?

– Каждый день, – кивнул он. – Вчера вот сидел у Пяти углов. Там я впервые поцеловал Машу. Эх, какой это был поцелуй… Будто мне в кровь впрыснули порцию чистого, незамутненного солнца.

– Так тем более возьмите! Он же удачу приносит! Вам она нужна, чтобы и дальше просыпаться по утрам.

– Галстук… – он задумчиво потер подбородок. – Да просто тряпка. Яркая. Флажок, может быть. Чтобы самому себе напоминать – смотри по сторонам. Не жди подарков от судьбы, а будь готов сам сделать шаг навстречу. Не зевай. А то пропустишь свой лифт… или своего долговязого вратаря, который мяч ловит как бог. Истории, Виктор. Вся соль в них. Ведь главное – не то, что с тобой случается, а то, что ты потом можешь рассказать.

Мы помолчали. Дождь забарабанил по листьям… тон – тон – полутон – тон – тон – тон – полутон… Простая и ясная логика. Истории. Вся соль в них. И в этот момент я понял, что старик подарил мне не просто галстук. Он вручил мне первую страницу моей собственной истории, которую теперь предстояло написать. И впервые за год мне стало интересно, что же будет дальше.

Запонки

Чёртов ливень. Третий день, если я не сбился со счёта. Долбит в стекло. Назойливо, методично, бесконечно. Словно какой-то особенно упёртый Свидетель Иеговы, твёрдо намеренный всучить мне свежий номер «Сторожевой башни», даже если для этого придётся выбить дверь. Погода за бортом настолько отвратная, что даже вон, ворона – существо, казалось бы, всепогодное – прилетела на балкон искать укрытие. Нахохлилась, уставилась на меня так пристально, будто я персонально задолжал ей приличную порцию отборных хлебных крошек и теперь делаю вид, что мы не знакомы.

Я сижу на кухне. Ковыряю вилкой остывшую котлету и, синхронно, собственные мысли. И то, и другое получается одинаково бесплодно, но зато как прекрасно откладываются важные дела на завтра. Или на послезавтра. Или, чего уж там, до следующей, будем надеяться, более удачной жизни.

Ворона на балконе чуть склонила голову набок. Чего-то ждёт. Может, она тоже рефлексирует под этим нескончаемым дождём? Я усмехнулся и, сам не зная зачем, просто, чтобы нарушить тишину, начал читать ей стихи. Телеграфным стилем. В столбик.

Нева. Гранит. Туман. Шпиль. Мост. Рассвет.

Шаги. Звон. Тишина. Дождь. Зонт. Силуэт.

Кафе. Свет. Аромат. Книга. Строки. Мысль.

Ворона. Крик. Закат. Фонарь. Ночь. Жизнь.

Птица слушала, не шевелясь. Серьёзно, как критик на премьере. Я, войдя в раж, продолжил.

Взгляд. Улыбка. Трепет. Сердце. Ритм. Волнение. Рука.

Тепло. Касание. Гу́бы. Вздох. Мгновение. Слова́.

Шёпот. Нежность. Чувство. Страсть. Полёт.

Двое. Город. Вечность. Счастье. Сон. Восход.

Закончив, я почувствовал себя немного глупо. Этакий городской сумасшедший, декламирующий экзистенциальные вирши пернатым. Ворона моргнула. Медленно склонила голову набок, будто взвешивая каждую рифму. И вдруг каркнула так отчётливо, что я поперхнулся:

– Карр-во-яж!

Развернулась и улетела в серую хмарь.

– Дура, – сказал я в пространство. Саквояж… Откуда в её птичьей голове это слово? Или это я уже слышу то, что хочу услышать? Я почему-то улыбнулся. В конце концов, это был самый подходящий саундтрек для чтения стихов вороне в Петербурге.

Дожевал наконец котлету, с лёгким сожалением о её загубленной гастрономической судьбе поставил тарелку в раковину и поплёлся в комнату. В полумраке прихожей машинально бросил взгляд в зеркало. И замер. Опять. Вместо моей привычной, слегка помятой физиономии оттуда на меня смотрела мисс Марпл. Седые кудряшки, вязаная шаль, лукавый, всезнающий прищур – полный комплект. Уже несколько дней эта английская леди не давала мне покоя, материализуясь в любом отражении.

Она не произнесла ни слова. Просто смотрела с этим своим лукавым, всезнающим прищуром. А в моей голове, будто эхо вороньего крика, назойливо и отчётливо прозвучало английское слово: Suitcase.

– Да иду я, иду, – пробормотал я в ответ, обращаясь к зеркальному наваждению. – Сговорились вы все, что ли? Сначала ворона каркает про саквояж, теперь вы, мэм. Не доведёт меня до добра этот ваш детективный метод. Того и гляди, начну пить чай в пять часов, играть на скрипке и курить сигары.

Уселся на диван и лениво, ногой, придвинул к себе тот самый саквояж. Расстегнул тугую латунную застёжку и, не глядя, почти на ощупь, вытащил первую попавшуюся вещь.

Это были запонки. В старой, потёртой, но добротной коробочке.

Снаружи – ничего особенного. Только маленькая металлическая пластинка с гравировкой: «В.К. От благодарных сотрудников. Литейный проспект. 1938». Я извлёк запонки из бархатного гнезда, положил их на стол. Серебряные, массивные, покрытые благородной патиной. Проба виднелась отчётливо – «875» и рядом крохотная звезда. На одной была выгравирована буква «В», на другой – «К».

– В.К., – произнёс я вслух, пробуя инициалы на вкус. – И кто же вы такой, товарищ В.К.?

Машинально попытался прикинуть варианты. «Варфоломей Космик», «Викентий Калабухов», «Вакула Куров». Или, может быть, наоборот – «Капитон Варшавчик», «Калистрат Взбесившийся», «Ксенофонт Восходец»? Нет, бред какой-то.

Я повертел запонки под светом настольной лампы. Тусклый свет скользил по серебру, обнажая сеть мелких царапин и вмятин – следы чьей-то жизни. Взял лупу и стал внимательно рассматривать гравировку. Под буквами я разглядел едва заметный символ – крохотную пятиконечную звезду с серпом и молотом внутри. А по окружности шёл затейливый, почти незаметный орнамент.

– Интересно, – подумал я вслух. – Литейный проспект, 1938 год…

От этого сочетания слов по спине пробежал не просто холодок – прошёл настоящий сквозняк, пахнущий сыростью казённых коридоров и дешёвым табаком. В голове тут же всплыл номер дома, который в Ленинграде знал каждый, хоть и старался не произносить его вслух. В.К.… Картина разом прояснилась, и от этой ясности стало только гаже.

В голове будто провернули старую мясорубку, забив её обрывками газет, ржавыми значками и окурками. Ежов. Безродные космополиты. Большой террор. Ленинградское дело. Расстрельные списки.

Из этого хаоса, без всякого приглашения, начала прокручиваться кинохроника. Сначала я видел это будто со стороны: большой зал, тяжёлые красные знамёна, ряды одинаковых стульев. Но в какой-то момент зернистая картинка обрела цвет и объём, запахи стали реальными, а я оказался не зрителем, а одним из тех, кто сидит в зале, вжавшись в жёсткое дерево. Гипсовый бюст Дзержинского на деревянной тумбе смотрел в никуда, но было полное ощущение, что он видит всех и каждого насквозь. Воздух в зале был густой, как сироп, пропитанный запахом мастики, табака и пота застывших в креслах людей. На трибуну, тяжело ступая, так, что скрипнула половица, поднимается товарищ Сталин. Невысокий, усатый, с трубкой в руке. Он говорит негромко, но каждое слово падает в мёртвую тишину зала, как капля свинца в воду.

И тогда-то он и посмотрел прямо на меня.

– Товарищ В.К., – произносит он с лёгким акцентом, и я чувствую, как холодеет под ложечкой. – Ви показали сэбя вэрным сином партыи. Ваши чистая голова, горячие руки и холодное сэрдце – это то, что нужьно совэтскому народу. Благодарю за служьбу. Носитэ… пока.

Это «пока» прозвучало особенно зловеще, повиснув в воздухе, как дымок от его трубки. Он протянул почему-то мне коробочку с запонками, и я увидел его сухие, короткие пальцы. И тут же, заметив какую-то невидимую мне ошибку, он нахмурился и поправил, обращаясь уже не ко мне, а ко всему залу:

– Голова холодная, руки чистые, а сердце – горячее.

Я отложил запонки, потёр виски. Мысли путались, сбивались в клубок, как мокрая паутина, что липнет к лицу в тёмной парадной.

Забулькал на кухне закипевший чайник, выдернув меня из этого бреда. Налил чаю. Подумал, может, коньяка? Решил, что ещё рановато для серьёзных напитков. Хотя, какая, к чёрту, разница – рано, поздно. Время в Петербурге – понятие в высшей степени относительное. Особенно когда имеешь дело с призраками прошлого.

За окном снова раздался хриплый вскрик. Я вздрогнул. На секунду мне показалось, что ворона отчётливо произнесла: «Бе-ри-я». Глупости, конечно. Откуда ей знать, кто это такой. Просто каркает. Наверное.

Махнул стопку коньяка, который всё-таки материализовался на столе. Пожевал дольку лимона, почти не чувствуя вкуса. И снова уставился на запонки. В.К. Кто же ты? Палач? Или жертва? А может, и то и другое в одном личном деле?

Глоток горячего чая. Так, стоп. Надо собраться. Подумать логически. С чего начать поиски? Библиотеки? Старые подшивки газет? Перелопатить тонны бумаги ради одной фамилии? Бред. Поспрашивать прохожих на Литейном? «Простите, вы случайно не знаете чекиста В.К. из тридцать восьмого?» Абсурд, конечно. Но чем абсурднее метод, тем больше шансов на успех. Особенно в России. В этом есть своя, вывихнутая логика.

Я встал, подошёл к окну. Дождь не просто усилился – он перешёл в яростную атаку. Капли стучали по карнизу, как пальцы по клавишам старого «Ундервуда» в кабинете следователя. Тук-тук-тук. Имя, фамилия, год рождения. Тук-тук-тук. Место работы, партийность, социальное происхождение. Тук-тук-тук. Приговор. Тук-тук-тук. Расстрелять.

Я невольно поёжился, хотя в комнате было тепло. Этот звук въедался под кожу.

И тут, на дне коньячного стакана, я наконец разглядел идею. Абсурдную, рискованную, но единственную из имевшихся. Дам объявление о продаже запонок на «Мешке»! Ведь именно там сейчас сидит вся приличная тусовка знатоков и коллекционеров. Не просто барыг, а людей, для которых трещинка на эмали или форма клейма говорят больше, чем целая биография. Может быть, кто-то узнает их и откликнется?

Эта мысль придала мне сил. Я налил ещё коньяку. На этот раз не стал мелочиться – плеснул щедро, до краёв.

Сначала – вещдоки. Подобрав удачные ракурсы под настольной лампой, я сделал несколько недурных фотографий. Крупным планом – гравировка, общий вид, коробочка с надписью. Затем открыл сайт и принялся составлять текст объявления, тщательно подбирая слова:

Старинные серебряные запонки. 875-я проба. На одной выгравирована буква «В», на другой – «К». Коробочка с надписью: «В.К. От благодарных сотрудников. Литейный проспект. 1938». Возможно, представляют историческую ценность. Цена договорная.

Клацнул по кнопке «Опубликовать». На секунду в груди разлилось тёплое чувство выполненного дела. А потом оно схлынуло, оставив привычный привкус холодной золы. И что теперь? Сидеть и ждать у моря погоды? Нет, может не сработать, нужно что-то ещё придумать. Что, если никто не откликнется? Или откликнутся одни перекупщики? Нужно проработать и другие варианты. Обратиться в музей? Засмеют. Съездить на Уделку? Эти прохиндеи сдерут три шкуры и ничего не скажут. Найти форум коллекционеров советской атрибутики? Возможно, но это долго. А что если… Забежать к тому всклокоченному антикварному деду, который продал мне этот саквояж? Вот это уже теплее. Если я, конечно, найду его лавку снова. Или… рискнуть и в архив? Списки сотрудников НКВД за 1938 год глянуть. Я хмыкнул. Смешно. Меня с такой просьбой дальше порога не пустят.

Глаза начали слипаться. Коньяк в голове мурлыкал колыбельную из «Спокойной ночи, малыши». Мысли, как оказалось, утомляют не меньше, чем разгрузка вагонов с цементом. За окном всё так же шумел дождь, убаюкивая город.

Я потянулся к выключателю настольной лампы. Петербургский вечер медленно и неотвратимо перетекал в ночь. Свет от качающегося под порывами ветра уличного фонаря танцевал на потолке моей комнаты какой-то причудливый, тревожный танец. И последняя мысль, мелькнувшая в голове перед тем, как провалиться в сон, была на удивление чёткой: нужно завтра съездить на Литейный. Просто посмотреть.

***

Выполз из своей берлоги около семи часов. Воздух на лестничной клетке был спёртый, как в фамильном склепе. Тут-то меня уже и поджидала вездесущая баба Нюра с неизменным пакетом в руке.

– Всё равно мимо мусорки пойдёшь, выброси пакетик, Витенька.

«Витенька, – мысленно передразнил я эту вестницу апокалипсиса. – Как будто у Витеньки нет своих дел, кроме как служить персональным мусоропроводом для всего подъезда». Но пакет, разумеется, взял.

Умытые трёхдневным дождём дома на Васильевском стояли как новенькие, блестя на солнце своими свежевымытыми фасадами. Небо местами ещё хмурилось, как недовольный профессор на лекциях в университете, которому задали глупый вопрос. Типичное питерское лето: солнце не греет, а дразнит, выглядывая из-за плывущих по небу серых тучек. После трёх суток квартирного ареста этот обыденный пейзаж казался почти галлюцинацией. Воздух был такой свежий, что хотелось его пить, как минералку.

Я гордо шагал по набережной, неся своё тело, как орден за взятие неприступной крепости под названием «Пробуждение ни свет ни заря». Нева лениво плескалась о гранит, на макушках тёмных волн беззаботно катались солнечные зайчики.

Дворцовый мост встретил меня, как обычно, с холодным равнодушием. Я, словно встретив старого приятеля, похлопал его по холодной чугунной решётке перил. Мост не ответил, видимо, счёл это ниже своего имперского достоинства.

На углу Шпалерной я вспомнил старика Бариса. Как он там? Проснулся ли сегодня утром? Эх, и чего он свой мандариновый галстук не забрал себе? Хороший дед.

Свернул на Литейный, и первым делом изменился звук. Он стал глуше, словно кто-то выкрутил ручку высоких частот. Пропал визг мотоциклов и ровный гул современных иномарок. Я решил, что мне показалось. Потом изменился свет – он пожелтел, потускнел, будто на мир надели старые очки с закопчёнными стёклами. У обочины я увидел автомобиль – чёрный, округлый, незнакомой формы. Потом ещё один. Я начал вглядываться в прохожих. Мужчины в шляпах и пальто до пят. Женщины в скромных платьях, с сетками-авоськами в руках. И тут я посмотрел на себя – на свои джинсы и яркую куртку. Я кричал в этом сером потоке, как канарейка в стае ворон. Воздух сгустился, словно кто-то накинул на город огромное мокрое одеяло. Невесть откуда взявшаяся посреди солнечного дня питерская морось превратилась в плотный туман, обволакивающий здания, людей, мысли.

Я шёл по проспекту и вдруг понял, что иду в тишине. Не в полной, нет, но из неё пропали все современные звуки – визг тормозов, гул иномарок, обрывки музыки из наушников. Остался только глухой, шаркающий шум сотен ног по влажному асфальту. Люди текли мимо меня сплошным серым потоком. Их взгляды не встречались с моим, они скользили мимо, сквозь меня, устремлённые в одну точку – в себя. Не пустые – выключенные. Словно каждый нёс внутри хрупкий, бесценный груз и боялся, что одно неосторожное движение, один лишний взгляд – и он его уронит. Я вдруг почувствовал себя чудовищно неуместным, выряженным в будущее, как в карнавальный костюм.

Взглядом замечаю старика, у ног которого стоит фанерный чемоданчик. Стоит, опершись рукой о стену, смотрит на меня, кашляет. Сухой, надсадный кашель. Взгляд изучающий, будто насквозь видит. Пронизывает как рентген. Кто он? Что ему нужно? Я инстинктивно отворачиваюсь. Сердце заколотилось быстрее. Через мгновение повернулся – старика уже нет. Испарился. Померещилось? Господи, что со мной происходит? Этот город выталкивает меня из реальности…

Напротив – Большой дом. Стоит, как огромный гранитный айсберг, застрявший посреди города. Восемь этажей давят на психику, как невыполненная работа к утру понедельника. Высокие пилоны казались рёбрами какого-то исполинского, доисторического чудовища, торчащими из земли. Кажется, будто само здание – не дом, а исполинский канцелярский пресс, который штампует человеческие судьбы, как бланки строгой отчётности, с одним и тем же итогом в последней графе.

Я замер перед входом, чувствуя себя Давидом перед Голиафом. Инстинктивно расправил плечи так, что хрустнул позвоночник, и задрал подбородок, рассматривая эту бесконечную россыпь прямоугольных окон. Они словно многоглазый прокурор пялились на тебя, безмолвно крича в лицо: «Расстрелять». Подошвы ботинок вдруг показались тонкими, как бумага, а в животе образовалась пустота, в которую, казалось, засасывало тепло. Не от страха, нет. От осознания. Осознания того, что было тут восемьдесят лет назад.

Я достаю сигарету. Закуриваю. Руки слегка дрожат. Дым растворяется в сыром воздухе. Как растворялись здесь судьбы, жизни, надежды. Мимо проходит старушка. Замечает мой взгляд, устремлённый на здание, и торопливо крестится. Я усмехнулся. Бог? Здесь? Смешно. Здесь правят другие боги.

Закрываю глаза. Представляю, как выглядел этот дом ночью. Окна горят. Жёлтым, нездоровым светом. В кабинетах – допросы. В подвалах… Нет, о подвалах лучше не думать. Открываю глаза. Дом стоит. Молчит. Хранит свои тайны за толстыми стенами и тяжёлыми дверями. В голове застучала какая-то строчка, кажется, из Мандельштама… «Мы живём, под собою не чуя страны…»

Смотрю на часы. Секундная стрелка замерла. Или мне так кажется? Кажется, что время стоит на месте. Поворачиваюсь спиной к Большому дому. Ухожу. Но чувствую – он смотрит мне вслед. Смотрит всеми своими окнами, всей своей жестокой мощью. Мимо мелькают прохожие. Дети этого времени. Дети страха и молчания.

Иду быстрым шагом, почти бегу. Мимо проезжает чёрная «эмка». Бесшумно как акула. Сквозь стёкла едва различимы силуэты людей в форме. Сердце ёкает. Кого везут? Куда? Вернётся ли? Трамвай громыхает по рельсам, заставляя вздрогнуть. Я оглядываюсь на звук. Мимо проплывают лица пассажиров, взгляды потухшие, привыкшие ничего не замечать. Читаю в них: «Лучше не видеть, ни слышать, не знать. Так спокойнее».

Сворачиваю за угол, и вдруг – пелена спадает. Первое, что я вижу, – ярко-красную вывеску кофейни и девушку в огромных наушниках, проехавшую мимо на электросамокате. Этот обыденный мир кажется оглушительно громким и нестерпимо ярким. Воздух становится легче, возвращаются звуки современного города. Я снова в своём времени. Выдыхаю. Глубоко, судорожно. Достаю телефон, проверяю время. Всё в порядке. Привидится же чёрт знает что. Но я чувствую – частичка меня осталась там, в 1938-м. И частичка того времени теперь всегда будет со мной. Как напоминание. Как предупреждение. Как проклятие.

– Куда же теперь? – спросил я сам себя вполголоса. Голос звучит хрипло. – Архив… Возможно, там отыщутся ответы на мои мучительные вопросы.

Путь до него занял около получаса. Я шёл пешком, намеренно выбирая маршрут подлиннее. Нужно было время, чтобы собраться с мыслями. И убедиться, что за мной не едет чёрная «эмка».

***

Архив встретил меня прохладой и такой глубокой тишиной, что, кажется, даже муха не осмелилась бы нарушить её своим жужжанием. Я остановился в огромном, гулком фойе и вдохнул этот особый запах. Припоминаете, как пахнет старая книга? Вот примерно так, только помноженное на тысячу. Запах ломкой бумаги, высохшего клея и чего-то ещё… неуловимого. Так, наверное, пахнет само время, спрессованное в тома и пересыпанное нафталином от моли забвения.

В полумраке, освещённом несколькими тусклыми лампами, сновали безликие тени. Где-то в глубине виднелись бесконечные ряды деревянных шкафов, уходящих под самый потолок. Казалось, тронь один – и вся эта конструкция рухнет, похоронив под собой пару веков.

Прийти в государственный архив, имея на руках только пару старых запонок и смутное предчувствие… С таким же успехом можно было отправиться на рыбалку с дуршлагом вместо удочки. Но отступать было поздно. Я подошёл к окошку справочной, за которым сидела дама с такой причёской и выражением лица, будто она лично принимала капитуляцию у Паулюса.

– Здравствуйте, – начал я как можно любезнее. – Я хотел бы найти информацию о человеке… У меня, правда, немного данных. Только инициалы и вот… – я выложил на стойку потёртую коробочку и открыл её.

Дама посмотрела на запонки, потом на меня, и во взгляде её застыло вселенское презрение к дилетантам.

– Молодой человек, это архив, а не ломбард. Нам нужна фамилия. Год рождения. Место службы. Поиск ведётся по документам, а не по бижутерии. Не отнимайте моё время.

Я почувствовал, как уши начинают гореть. Сгрёб коробочку и отошёл, ощущая себя последним идиотом.

– Простите… – раздался вдруг тихий, чуть скрипучий голос рядом. – Я случайно стал свидетелем вашей… небольшой неудачи. Боюсь, дама в окне вам и впрямь не поможет. Но, кажется, смогу помочь я.

Я обернулся. Передо мной стоял пожилой мужчина. Немного сутулый, в простом, но безупречно отглаженном костюме тёмного цвета, из тех, что уже давно не носят. Первое, что бросилось в глаза, – это его лицо, изрезанное глубокими морщинами, и ярко-синие, живые глаза, с любопытством смотревшие на меня сквозь круглые очки с толстыми линзами.

– Позвольте взглянуть? – он кивнул на коробочку в моей руке.

Я молча протянул её. Он взял запонки, поднёс почти к самым очкам, повертел так и этак.

– Позвольте представиться. Аркадий Вениаминович Зар-Заречный. Я здесь работаю. Специализируюсь, так уж вышло, на периоде тридцатых.

– Виктор Левицкий, – ответил я, чувствуя, как внутри что-то щёлкнуло. – Вы… вы знаете эти запонки?

Аркадий Вениаминович не ответил сразу. Он опустился в одно из потёртых кожаных кресел у стены и жестом пригласил меня сесть рядом.

– Знаю, Виктор. Для того, кто умеет читать такие… артефакты, это открытая книга. – Он вернул мне коробочку. – Валентин Кротов.

– Валентин Кротов? – переспросил я, и пружина внутри меня натянулась до предела. – Вы его…

– Знал? – горько усмехнулся он. – Нет, что вы. Я родился намного позже. Но я знаю о нём. И знаю достаточно, чтобы сказать: есть люди, чьи истории лучше не раскапывать. Они как радиоактивные отходы – фонят даже спустя десятилетия. Откуда они у вас?

– Купил. В антикварном магазине, – ответил я, решив пока не усложнять.

Он изучал меня сквозь толстые линзы, и я заметил на его пальце старинное кольцо с почти стёртым гербом.

– И что вы собираетесь с ними делать?

– Хочу довести историю до конца. Узнать, кто он. Может, у него остались родственники… Вернуть им… Это ведь их семейная история.

Аркадий Вениаминович помолчал, поправляя свои очки привычным жестом.

– Благородная, но наивная цель, – наконец произнёс он. – Не думаю, что потомки захотят вспоминать такого предка. Но если вам так любопытно… Я могу вам кое-что показать. Посидите здесь, я оформлю вам пропуск.

Минут через пятнадцать он вернулся с листком бумаги.

– Прошу за мной.

Мы двинулись по длинным коридорам, под ногами жалобно поскрипывал старый паркет. Спускаясь всё ниже и ниже по лестницам, мимо бесконечных стеллажей, я чувствовал, как мы погружаемся в Марианскую впадину истории.

– Такое чувство, – сказал я, чтобы разбавить тишину, – будто мы сейчас встретим тут призрак Дзержинского.

– Призраки здесь не водятся, – хмыкнул Аркадий Вениаминович. – А вот мыши – бывает.

Он остановился перед неприметной дверью, повозился со связкой ключей и распахнул её. Здесь пахло всё той же пылью, старой бумагой и почему-то карамелью. Массивный стол красного дерева, старый глобус в углу, карты на стенах.

– Присаживайтесь.

Он уселся напротив, выдвинул ящик стола и достал оттуда толстую папку с красными тесёмками. На обложке было выведено: «Кротов В.С.».

– Ну что ж, – сказал он, развязывая бантик. – Давайте знакомиться. Начнём с главного. – Он достал из папки пожелтевшую фотографию и протянул мне. – Вот он.

Я взял карточку. С неё на меня смотрел мужчина лет тридцати, с зачёсанными назад тёмными волосами и тяжёлым, мясистым подбородком. Взгляд – холодный, сверлящий. Тонкие губы плотно сжаты. Но главное – на манжете его белоснежной рубашки, выглядывавшей из-под рукава строгого костюма, отчётливо виднелась знакомая запонка.

– Неприятный тип, – пробормотал я.

– Это вы ещё мягко сказали, – кивнул Аркадий Вениаминович. – А теперь давайте посмотрим, из чего слепили этого… товарища. – Он положил на стол ветхий документ. – Метрическая выписка. Родился в 1907-м, в семье рабочего Путиловского завода и прачки. Вот, кстати, их единственное семейное фото.

Я взял другую, совсем потрёпанную карточку. Мужчина в косоворотке, усталая женщина и насупившийся подросток с уже знакомым мне тяжёлым взглядом.

– Отец погиб в Гражданскую, – продолжил архивариус, выкладывая следующий документ, как карту в пасьянсе. – А вот личное дело из школы ФЗУ. Специальность – слесарь-инструментальщик.

– А это что? – я указал на другую бумагу.

– Характеристика из комсомольской ячейки. Обратите внимание на формулировки: «Идейно подкован. В борьбе с мещанством и оппортунизмом беспощаден». В тридцатые годы такая характеристика – это путёвка в жизнь. Или на тот свет, – он усмехнулся. – В его случае – в жизнь. Вот направление по комсомольской путёвке в ОГПУ. 1931 год.

Он сделал паузу, давая мне переварить информацию.

– Валентин с головой погрузился в новую работу. Учился хитрости, цинизму, жестокости и абсолютной лояльности. Учился, учился и ещё раз учился, – Аркадий Вениаминович с этими словами протянул руку к стоящему на столе чугунному бюсту Ленина и нравоучительно постучал вождю по чугунной же макушке.

Я едва сдержался от смеха. Сцена была до того абсурдной и в то же время точной. Она идеально описывала тот конвейер, который создавал таких как Кротов.

Начав с должности помощника уполномоченного экономического отдела, Кротов постепенно продвигался по служебной лестнице. Его ценили за исполнительность и острый ум.

– В его личном деле, в характеристиках того времени, – Аркадий Вениаминович говорил это и одновременно вынимал из папки один за другим пожелтевшие листки бумаги и передавал мне, – то и дело отмечалось его «классовое чутьё» и «непримиримость к врагам народа».

– Красивые слова, – подумал я, разглядывая каллиграфический почерк на бланке с водяными знаками. – Под такими можно скрыть всё что угодно.

В 1934 году произошли три важных события в жизни Кротова: он вступил в ряды ВКП(б), получил звание лейтенанта государственной безопасности и женился на Зинаиде Алексеевне Воробьёвой, работавшей машинисткой в том же управлении НКВД.