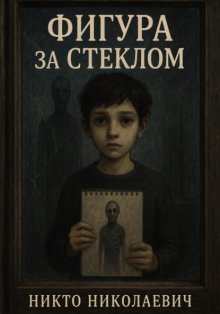

Фигура за стеклом бесплатное чтение

Предисловие

Тетрадь, которую никто не читал

Он не говорил.

И в этом была его правда.

Пока мы спорили о словах – он смотрел. Пока мы заполняли пространство фразами, аргументами, выводами – он рисовал. Не ради искусства. Не ради оценки. А потому что молчание внутри становилось слишком плотным. Таким плотным, что его приходилось выпускать на бумагу – как пар из чайника, как дыхание на стекле.

Я нашёл его тетрадь случайно. Между книгами, которые давно не открывал. Она пахла пылью и чем-то странно детским – не конфетами, а тем ожиданием, которое бывает в раннем детстве: когда ты смотришь в окно и веришь, что кто-то всё-таки придёт.

Страницы были почти прозрачные от времени, но рисунки остались. Простые. Грубые. Почти детские. Но если задержаться взглядом – начинаешь чувствовать, как что-то внутри сдвигается. Как будто он рисовал не мир, а страхи мира. Те, о которых никто не говорил вслух. И ты сам начинаешь видеть – не глазами, а чем-то глубже.

Это не книга. Это стекло.

Смотри в него – и увидишь себя.

А может, не себя.

А может, именно того, кем боишься стать.

Один мальчик рисовал, чтобы остаться живым.

Теперь его рисунки – здесь.

И если ты читаешь это —

значит, ты тоже за стеклом.

Раздел I. Прозрачная граница

Глава 1. Окно, которое не открывалось

Окно было старым.

Не винтажным – просто старым.

Рамы облезли, стекло чуть дрожало, когда по улице проходил грузовик. Ручка – белая, с трещиной у основания – не поворачивалась, как будто от страха, а не от ржавчины. Это окно не открывалось уже много лет. Никто точно не помнил, с каких пор. В доме считали, что так и должно быть – чтобы не сквозило, чтобы не звенело стекло, чтобы внутри было тише, чем снаружи.

Но Витя помнил.

Он не знал слов, но память у него была не в голове – в коже, в зрачках, в ладонях. Он помнил, как однажды попробовал приоткрыть раму, а мать испуганно сказала: «Не надо. Простудишься». Это «не надо» было как заклинание – с тех пор он больше не прикасался к ручке.

И всё же каждый день он подходил к окну. Как к живому существу. Он не искал в нём мир. Он ждал, когда мир сам подойдет ближе.

Иногда там, за стеклом, шёл дождь. И тогда рисунки получались особенно глубоко. Он не срисовывал капли – он рисовал, как капли звучат, когда падают на крышу машины. Или как тихо плачет небо, когда прохожий не замечает ребёнка, сидящего у стены. Он рисовал не то, что видно – а то, что остаётся после.

Иногда мимо проходила женщина в красном пальто. Она шла быстро, будто убегала от собственной тени. Витя не знал её имени, но однажды нарисовал её. Она стояла посреди дороги и смотрела в пустоту. На лице – не боль и не страх. Что-то третье. То, чего взрослые не умеют признавать. После этого рисунка мать долго смотрела на него, не мигая. Потом убрала тетрадь в ящик и закрыла. Через неделю женщина перестала появляться.

Он не спрашивал.

Он вообще ничего не спрашивал.

Тетрадь была его голосом. И окно – его сценой.

Когда кто-то звал его по имени, он не отзывался сразу.

Имя – это тоже звук. А он жил в тишине.

И всё, что было ему по-настоящему нужно, уже помещалось в маленьком квадрате стекла, разделяющем два мира. Мир, который дышит, и мир, который молчит.

Иногда он прижимал лоб к стеклу.

Оттуда тянуло холодом.

Но он не отстранялся.

Так делает каждый, кто однажды понял: между тобой и миром всегда будет что-то – страх, тишина, стекло.

– Почему он всегда сидит у окна? – спросил сосед, принеся пирог.

– Он любит наблюдать, – ответила мать, не отрываясь от мытья посуды.

Сосед кивнул, но внутри у него защемило. Он тоже когда-то сидел у окна. До того, как стал тем, кого называли "нормальным".

Витя не умел выражать чувства словами.

Но однажды он нарисовал дом – с закрытым окном. А на стекле – отпечаток ладони.

Он долго выводил эту ладонь. Как будто пытался поймать момент, когда кто-то всё-таки захочет войти. Или выйти.

На следующий день мать сказала:

– Ты, наверное, хочешь на улицу.

Он посмотрел на нее, как смотрят в дождь: без надежды, но с вниманием.

Мать отвернулась. И больше об этом не говорила.

Он знал, что окно никогда не откроется.

Не потому что сломано. А потому что в нём была правда.

Всё, что не впускает и не выпускает – становится хранилищем.

И в этом окне жила чья-то память.

Память о том, как было страшно однажды открыть – и не закрыть больше никогда.

Если прислониться ухом, можно услышать:

не улицу,

не птиц,

не шум машин.

А себя.

Таким, каким ты стал,

глядя,

но не дыша.

Глава 2. Улица, живущая отдельно

Иногда казалось, что улица – это кино, которое идёт бесконечно, но ты не можешь его ни поставить на паузу, ни изменить кадр. Только наблюдать. Только дышать в такт тому, что происходит где-то – вне тебя, вне дома, вне всего, что ты можешь назвать своим.

Для Вити улица была отдельным существом.

Она жила по своим законам: там могли громко смеяться, падать, ссориться, обниматься, не боясь, что кто-то услышит. Там никто не сидел за тетрадкой. Никто не рисовал молчание. Там всё было громко, разрозненно и слишком живо.

Он не завидовал – он различал.

Он видел, как мальчик в синей куртке каждый день пробегал мимо с портфелем, который, казалось, был тяжелее его самого. И видел, как этот же мальчик, остановившись на миг у киоска, сжимал в кармане горсть мелочи, размышляя, купить ли жвачку или оставить деньги матери.

Он видел женщину, которая шла, будто несла на плечах целую улицу. Не людей, не сумки, не проблемы – именно улицу. С ее асфальтом, мусорками, рекламами, чужими окнами. Она шла, и по ней было видно: каждый шаг – как метание между «должна» и «не могу».

Он не слышал ни одного слова,

но всё понимал.

Потому что когда ты не говоришь,

мир говорит с тобой иначе.

Витя представлял, что улица – это тело.

Тротуары – как кости, деревья – как волосы, фонари – как холодные глаза. Люди – бактерии, разносящие по ней движение, случайности, фрагменты времени. А дома – это шрамы. Старые, давно забытые, но всё ещё болящие.

Он рисовал улицу часто. Но никогда – целиком.

Каждый раз – фрагмент.

Вот сломанный зонт, зажатый в мусорке.

Вот чья-то потерянная варежка, сиротливо лежащая под скамейкой.

Вот стена, на которой кто-то написал: «Я был».

Вот человек, который прошёл мимо и не прочёл.

И всё это – не просто вещи. Это – признаки жизни, которая не спрашивает, хочешь ли ты участвовать.

Она просто идёт.

Отдельно.

Однажды на улице что-то изменилось.

В доме напротив снесли балкон. Просто так. Без объявления. Сначала сняли стекла, потом сбили бетон, оставив зияющую дыру. Витя смотрел на неё, как на рану. Он не мог оторвать взгляд.

В ту ночь он не спал.

Он рисовал только это: дырку в доме.

Без комментариев. Без попытки объяснить.

Только тишина и пустота.

Мать утром спросила, что это. Он не ответил.

Просто положил тетрадь обратно на полку.

И вскоре случилось странное. Люди, проходившие мимо того дома, начинали идти быстрее. Некоторые – переходили на другую сторону улицы. Один мальчик остановился, посмотрел на зияющее место, и прошептал что-то, чего Витя не мог услышать – но понял: у него тоже где-то внутри была такая же дыра.

Иногда улица начиналась с одного человека.

Вот девочка, которая на ходу ест яблоко и вдруг бросает огрызок на землю.

И тогда вся улица становится резче, острее.

Витя видел, как старик, проходящий следом, подбирает мусор.

И в этом жесте – улица менялась.

Становилась другой.

Он начал рисовать такие изменения.

Маленькие. Почти незаметные. Но живые.

Как будто сам мир давал сигналы: «я вижу тебя».

Как будто улица, жила отдельно – но замечала, когда на неё смотрят.

Однажды он услышал, как мать говорит по телефону:

– Он будто в своём мире. Всё смотрит, молчит… Иногда мне страшно, понимаешь?

Будто он знает что-то, чего не знаем мы.

И в тот день он не подошёл к окну.

Он сел в угол и просто держал тетрадь.

Не рисовал. Просто держал.

Как будто защищал то, что нельзя объяснить словами.

Улица не ждала его.

Но она всегда была.

Как дыхание.

Как пульс мира.

Как напоминание о том, что жизнь происходит – даже если ты стоишь на месте.

Он однажды нарисовал улицу без людей.

Просто тротуар, фонарь, лавочка.

И тень.

Без хозяина.

На следующее утро была гроза.

Мать сказала, что давно не было такой сильной.

Окно дрожало, стекло будто пело.

И Витя понял:

улица не просто живет отдельно.

Иногда она приходит к тебе.

Через трещину в стекле.

Через дрожь в пальцах.

Через рисунок, который оказался слишком точным.

Улица не ждёт слов.

Она движется, ломается, шепчет, мчится —

но всегда отдельно.

Как что-то, что ты любишь,

но не можешь удержать.

Глава 3. Шаги без тела

Сначала он услышал их.

Не звуком – ощущением. Как ветер, который не задевает кожу, но вдруг становится частью дыхания.

Шаги.

Без тени. Без тела. Без направления.

Они приходили всегда в разное время. Иногда утром, когда улица только терла глаза от ночной темноты. Иногда вечером, когда фонари обнимали асфальт теплом, которого никто не просил.

Иногда ночью – когда всё живое замирало, и даже сердце билось как-то тише, будто стеснялось.

Шаги.

Без причин.

Без продолжения.

Только звук. Только след. Только чужое присутствие в воздухе, который никто не двигал.

Он смотрел в окно, и улица была пуста.

Ни человека. Ни животного.

Только фонари – молчаливые свидетели происходящего. И эти шаги, которые не касались земли, но касались его.

Он записал их.

Не в слова – в линии.

Короткие, прерывистые штрихи, похожие на ритм. Как пульс чего-то несуществующего. Он рисовал не ноги – направление. Не подошвы – желание двигаться. Эти шаги были не откуда-то, а изнутри.

Мать однажды заглянула в тетрадь и сказала:

– Ты опять рисуешь страшное?

Он не ответил.

Потому что это не было страшным.

Это было точным.

Витя понял, что эти шаги – не улицы.

Не прохожих.

Не тени.

А тех, кого уже нет.

И тех, кто был, но исчез – не физически, а изнутри.

Иногда он представлял, что это отец.

Он не знал, какой он был. Только фото в альбоме, где человек с неулыбчивыми глазами держит за руку кого-то, кто мог бы быть Витей. Или не быть.

Иногда он думал, что шаги принадлежат всем взрослым, которые однажды перестали быть собой.

Они ушли, оставив тела.

Они остались, оставив себя.

Он рисовал их как полутени.

Как пустые силуэты, в которых когда-то было «я».

Теперь – только звук. Только движение, не имеющее смысла.

Он однажды увидел, как женщина в магазине смотрела в пустоту.

Она держала банку с горошком, но не двигалась.

Минуту. Две.

Только глаза – в никуда. Только тело – как оболочка.

И он понял: она идет внутри себя. Шаг за шагом. Без звука. Без плоти.

Тогда он нарисовал её.

Не лицо, не позу. А – внутреннюю пустоту.

И когда мать увидела рисунок, она заплакала.

Он не знал почему.

Но потом она сказала:

– У неё умер сын.

Витя смотрел на тетрадь.

Он не знал, что такое смерть.

Но теперь понял:

она не всегда тишина.

Иногда – это шаги,

которые никто не слышит,

но которые идут за тобой всегда.

Он стал различать шаги.

У каждого – свой ритм.

Шаги-испуг.

Шаги-привычка.

Шаги-забвение.

Шаги, которые никто не делает вслух,

но каждый делает внутри себя.

Он слушал улицу – не глазами.

А телом.

И каждый раз рисовал не шум,

а суть движения.

Однажды он увидел мужчину, который шел и смеялся.

Но тень его шла позади.

Не в ногу.

Не в ритм.

Как будто она не хотела идти с ним.

Витя понял:

иногда мы не совпадаем с самими собой.

Иногда – шаги идут, а мы остаёмся.

Или наоборот.

Он нарисовал мужчину – дважды.

Первого – в цвете.

Второго – только линией.

Того, кто был в теле.

И того, кто был в шаге.

Шаги приходили и к нему.

Он слышал их у двери.

Иногда ночью.

Иногда днём.

Но дверь не открывалась. Никогда.

Мать говорила, что это воображение.

Но он знал – нет.

Это не выдумка.

Это присутствие.

Того, что не видно.

Того, что приходит только к тем, кто не говорит.

Он однажды проснулся и понял:

шаги были внутри.

Не за дверью.

Не на улице.

А в сердце.

Там – где страх.

Там – где воспоминание, которого никогда не было.

И он нарисовал себя.

Впервые.

Не лицо. Не тело.

А:

один шаг.

И пустота за ним.

Люди не слышат шагов.

Потому что сами идут слишком громко.

А Витя сидел.

И потому слышал всё.

Даже то,

что не звучало.

Иногда шаги исчезали.

И тогда становилось по-настоящему страшно.

Потому что в тишине,

в которой нет даже теней,

начинаешь слышать,

что именно ты —

тот, кто не идёт.

И тогда он рисовал:

стекло.

себя.

и один звук —

который не может уйти,

потому что остался внутри.

Глава 4. Свет, который боялся входить

Свет приходил неохотно.

Он не врывался – как в фильмах, где рассвет ломает тьму. Он не согревал, не спасал. Он крался. Робко. Как гость, которого не звали, но который всё же осмелился постучать в дверь чужого дома.

По утрам Витя замечал, как солнечный луч останавливается на подоконнике – не переходя границу. Как будто окно не только стеклянное, но и чувствующее.

Как будто в этом доме даже свет должен спрашивать разрешения.

Он следил за его движением – молча.

В тетрадь не заносил.

Потому что свет невозможно нарисовать – он исчезает, как только попытаешься удержать.

Его можно только заметить.

Иногда он чувствовал: свет боится.

Не темноты – людей.

Боится, что его не примут.

Что его посчитают слишком ярким, слишком прямым, слишком правдивым.

Потому что свет – всегда показывает всё как есть.

И именно это пугает.

Он видел, как утром мать закрывает занавески, даже если в комнате темно.

– Глаза режет, – говорила она.

Но он знал – не глаза.

Сердце.

Потому что свет, когда он настоящий,

всегда касается самой боли.

Он однажды нарисовал комнату, в которую свет не входил.

Даже сквозь окно.

Он рисовал её долго – не столько тьму, сколько отсутствие приглашения.

Тень была густой, вязкой, она не просто была – она осталась, как запах давнего страха.

Когда он показал рисунок, мать отвернулась.

Слов не было.

И он понял: она узнала это место.

Свет пробовал снова.

Он касался мебели.

Полз по полу.

Иногда – задерживался на его пальцах.

Но дальше – не шёл.

Как будто боялся нарушить.

Витя любил эти редкие моменты.

Свет не был другом.

Скорее – свидетелем.

Тот, кто видел его таким, каким он был —

тихим, смотрящим, не впускающим.

Он заметил странное:

вещи в комнате словно стеснялись света.

Игрушки прятались в ящиках.

Книги закрывались.

Даже тетрадь становилась темнее, как будто чернила втягивали в себя этот робкий свет – не делясь.

Окно продолжало быть закрытым.

Снаружи день пел, сверкал, блистал.

Внутри – ни звука.

И он понял:

это не свет боится входить.

Это мы боимся его впустить.

Потому что когда свет заходит,

он подсвечивает всё:

пыль в углу,

трещину на стене,

слезы, которых «не было».

Он однажды оставил занавески открытыми.

Мать не заметила.

И тогда свет прошёл чуть дальше.

Остановился на его щеке.

Не как тепло – как признание.

Он не улыбнулся.

Не пошевелился.

Но внутри – что-то впервые дрогнуло.

Как будто ему сказали:

«Ты есть».

И он – поверил.

Свет – не герой.

Он не спасает.

Он просто показывает.

И может быть, именно поэтому он так долго не решался войти.

Потому что знал:

иногда видеть – больнее,

чем оставаться в темноте.

Он нарисовал свет.

Не луч.

Не солнце.

А:

касание.

Присутствие.

Половину окна – в свете.

Половину – в тени.

И в центре – мальчик,

который смотрит,

но впервые – видит.

Не то, что снаружи.

А то, что – внутри.

Свет больше не боялся.

Он просто ждал.

И это было самым нежным,

что случилось в этом доме за долгое время.

Глава 5. Голоса под подоконником

Иногда тишина обманывает.

Она кажется глухой, но внутри нее живут звуки – спрятанные, нерешённые, недосказанные.

Они не вырываются наружу.

Они шепчут, как воспоминания, которые не принадлежат никому.

Витя сидел у окна и слышал.

Не музыку. Не разговор.

А голоса.

Под подоконником.

Не в голове. Не в воображении.

Где-то рядом. Где-то слишком близко, чтобы казаться безопасным.

Они не были страшными.

Они были знающими.

– Он странный, – говорил один.

– Просто молчит. Наверное, не все дома.

– Или наоборот – слишком всё. И потому молчит.

Голоса не имели тел.

Они были как сны, которые никто не вспоминает.

Как разговоры, которые однажды не произошли.

Витя не удивлялся.

Он не искал объяснений.

Он знал: всё, что не находит выхода – оседает.

И под подоконником – осело много.

Однажды он услышал голос, похожий на бабушкин.

– Не молчи так, милый. Ты пугаешь.

И в этом было столько любви, что у Вити защемило в животе.

Он никогда не слышал бабушку – она умерла до его рождения.

Но он знал: это была она.

Потому что любовь —

это не всегда жизнь.

Иногда – просто голос,

который остался рядом.

Другой день.

Другой голос.

Грубый. Мужской.

– Если бы он говорил, может, был бы как все.

Пауза. Тяжёлая, как бетон.

– Но, может, в этом и суть: не быть как все.

Он затаился.

Как будто эти слова были не про него.

А внутри него.

И тогда он нарисовал:

подоконник.

А под ним – корни.

Черные, тонкие, уходящие глубоко.

Из каждого корня – звук.

Кому-то – голос отца.

Кому-то – голос вины.

Кому-то – голос желания, которое никогда не разрешалось.

Иногда он шептал в ответ.

Не словами.

Дыханием.

Намерением.

– Я слышу вас.

И тогда наступала тишина.

Тонкая, как лёд.

Ненадолго.

Мать заходила и говорила:

– Почему ты всё время у окна?

– Там ничего нет.

Он кивал.

Да.

Нет ничего.

Кроме – всего.

Потому что то, чего не видно,

часто говорит громче,

чем любое радио.

Голоса были не постоянными.

Они приходили, когда дом становился особенно тихим.

Когда за стеной никто не включал новости.

Когда не хлопали двери.

Когда ночь становилась не чёрной, а прозрачной.

Он ждал их.

Как ждут письма,

о котором не рассказывали никому.

Однажды он услышал, как девочка плачет.

Под подоконником.

– Я не хотела. Честно. Просто мама сказала, что всё бесполезно…

Витя закрыл глаза.

В тетради – ни слова.

Только линия —

как срыв дыхания.

Ещё один голос – едва различимый:

– Ты думаешь, если молчишь, тебя не видно?

Но именно в этом молчании —

вся суть тебя.

Голоса учили его не говорить.

А слышать.

Не информацию.

Не смыслы.

А намерение, с которым рождается каждое слово.

Он начал различать оттенки боли.

Ту, что – прячется.

Ту, что – зовёт.

Ту, что – уже не просит.

Он понимал:

некоторые звуки остаются в пространстве.

Как забытые мелодии.

Как эхо поступков, от которых никто не оправился.

Он однажды нарисовал комнату.

Пустую.

И под подоконником – маленькую дверь.

Из неё исходил свет.

Но никто не входил.

И никто не выходил.

Потому что дверь была только для тех,

кто умеет слышать тишину.

Иногда он слышал собственный голос.

Не как звук.

А как то, что могло бы быть сказано.

Если бы он решился.

Если бы кто-то спросил – по-настоящему.

Он представлял, как однажды заговорит.

И это не будет речь.

Не будет рассказ.

А одно слово.

Которое в себе – всё.

Может быть: да.

Может быть: я.

А может – просто: ты.

Голоса под подоконником не исчезли.

Они не были в прошлом.

Они – здесь.

В каждом доме.

В каждом, кто когда-то не сказал то, что было главным.

И потому остался – звуком.

Он смотрел в окно.

И слышал.

И знал:

не всё, что не видно, – не живое.

Иногда – самое настоящее

живёт под подоконником.

И ждёт,

когда ты тоже станешь голосом,

который не боится быть услышанным.

Раздел II. Бумажные глаза

Глава 1. Первый, кто появился в тетради

Витя не знал, зачем рисует.

Это было как дыхание. Или как сны.

Ты не управляешь ими – просто позволяешь случиться.

До поры – в его тетради не было лиц.

Деревья. Дома. Тени.

Контуры предметов, у которых не было времени.

Но однажды – появился человек.

Он не решал. Не выбирал.

Рука просто начала двигаться.

Как будто кто-то изнутри повёл ею,

словно шепотом – «теперь».

Это было утро.

Солнце просыпалось медленно,

как человек, которого не хотят тревожить.

Окно затуманено дыханием.

Тетрадь – раскрыта.

Пальцы – в графите.

Он начал с глаз.

Не с головы, не с силуэта.

Именно с глаз.

Потому что всё остальное – потом.

Сначала – взгляд.

Это были глаза мужчины.

Уставшие. Но не от жизни – от бессмысленности.

Глаза, которые видели слишком много —

и потому перестали верить в смысл того, что видят.

Он не знал, откуда эти глаза.

Но знал – этот человек существует.

Где-то.

Сейчас.

В этот самый момент он может идти по улице,

держаться за поручень в автобусе,

пить остывший кофе в офисной кухне,

не зная,

что в чьей-то тетради он – уже есть.

Мать проходила мимо.

Остановилась.

Посмотрела через плечо.

Молча.

Потом сказала:

– Кто это?

Витя не ответил.

Она ушла.

А он продолжал.

Нос. Лоб. Морщина между бровями – не злая, а думающая.

Рот – сжат, но не жестоко.

Губы – как границы, которые давно не переходили.

Он не придумывал – он вспоминал.

Витя впервые ощутил странную вещь:

теперь тетрадь – это не просто бумага.

А зеркало.

Но не для него.

Для них.

Для тех, кто случайно оказался отражён.

Он почувствовал, как этот мужчина —

впервые посмотрел на себя.

Сквозь графит.

Сквозь бумагу.

Сквозь детскую тишину.

Он дал ему имя. Не вслух. Не буквами.

Внутри себя – Андрей.

Просто – Андрей.

Такое имя носят те,

кто слишком давно носит тяжесть.

Не показывая.

На следующий день Витя увидел мужчину с лицом из тетради.

На улице.

У автобусной остановки.

Он держал руки в карманах.

Смотрел на прохожих – не видя их.

Тот же взгляд.

Та же морщина.

То же сжатое молчание.

Мальчик замер.

Мир вдруг стал тонким – как стекло между реальностями.

Он не знал, что делать.

Сказать?

Подойти?

Нет.

Он просто стоял.

И смотрел обратно.

Мужчина на миг повернулся в его сторону.

И в этот миг —

будто бы узнал.

Нет, не мальчика.

Себя.

Как будто кто-то впервые посмотрел на него

не глазами, а глубже.

Он отвернулся.

Ушёл.

Но шаг его стал другим.

Витя вернулся домой и открыл тетрадь.

Лицо смотрело на него – так же.

Но что-то изменилось.

Взгляд стал мягче.

Глубже.

Словно в него вошёл воздух.

Он нарисовал рядом слово.

Одно.

«Увиден».

И понял:

иногда достаточно одного взгляда,

чтобы человек почувствовал —

он есть.

Потом появились другие.

Но первый – всегда особенный.

Как первый звук,

первый дождь,

первое узнавание.

Он понял:

тетрадь – не просто бумага.

А место,

где тени становятся формой,

а люди – глазами.

Иногда ему казалось, что тетрадь рисует сама.

Он лишь держит карандаш.

А линии рождаются, как воспоминания:

из ничего – в точное.

И всякий раз, когда появлялось новое лицо,

он замирал.

Потому что это был не просто рисунок.

Это – кто-то живой.

С историей,

которую он никогда не услышит,

но почувствует.

Первый, кто появился в тетради,

не ушёл.

Он остался.

Не как портрет.

Как свидетель.

Того, что мальчик —

видит.

И значит —

мир становится чуть менее одиноким.

Он не говорил.

Но рисовал.

И этого было достаточно,

чтобы кто-то,

уставший от тишины,

вдруг почувствовал,

что он всё ещё существует.

Глава 2. Рука, не держащая ручку

Рука – это то, чем мы касаемся мира.

Мы ей берем, отдаем, защищаемся, прячемся.

Мы ей машем на прощание и ловим падающие вещи.

Но Витина рука жила отдельно от всего этого.

Она не держала ручку.

Она держала тишину.

Когда он был совсем маленьким, мать пыталась учить его писать.

Буквы дрожали, как листья на ветру.

Ручка выскальзывала.

Он не сопротивлялся – просто не отвечал.

Мать злилась не потому, что он не писал.

А потому, что он не пытался.

Словно не считал, что слова – это его.

– Ты ведь понимаешь, да?

Он кивал.

– Тогда почему не хочешь написать?

Он смотрел в стену.

И в этой тишине было больше ответов,

чем в любом сочинении.

Он рано научился рисовать —

но никогда не писал слов.

Тетрадь, как будто чувствовала это.

Она принимала линии,

но отталкивала буквы.

Словно они не принадлежали ей.

Рука скользила по бумаге свободно,

когда появлялось лицо.

Тень.

Свет.

Но стоило попытаться изобразить «мама» —

всё ломалось.

Как будто сам звук букв был слишком прямой

для его изогнутой, молчащей реальности.

В школе учительница сказала:

– Ты можешь нарисовать всё, что угодно.

Но ведь мы говорим словами, а не карандашами.

Хочешь быть понятым – научись писать.

Он не ответил.

Не потому что не хотел.

А потому что не верил в это.

Он видел, как слова теряют форму.

Как люди говорят «люблю»,

но взгляд – чужой.

Говорят «всё хорошо»,

но пальцы дрожат.

Слова в их устах – пустые,

как кожура от яблока, которое давно сгнило.

А он хотел быть настоящим.

И рука его это знала.

Он часто смотрел на свои пальцы.

Длинные. Тонкие.

Умелые.

Но не способные написать ни строчки.

Иногда он чувствовал в них ток.

Как будто в них – напряжение,

которое не может найти выхода.

И он рисовал,

чтобы отпустить хоть часть.

Мать говорила:

– Твоя рука создана, чтобы писать.

Он думал:

Может, чтобы слышать?

Однажды он увидел человека,

который сидел на скамейке с ручкой в руке.

Он держал блокнот – но не писал.

Просто смотрел на страницу.

Долго.

Как будто ждал,

что бумага сама что-то скажет.

Витя рисовал его вечером.

Почти час.

Не блокнот. Не лицо.

А руку.

Зажатую.

Неуверенную.

Бесцельную.

И вдруг понял:

рука, которая не пишет – тоже говорит.

Говорит:

«я боюсь».

«я устала».

«я потеряла смысл».

Он всё чаще начал рисовать руки.

Руки, закрывающие лицо.

Руки, тянущиеся к другому.

Руки, сжавшиеся в кулаки.

Руки, висящие вдоль тела,

как нити, уставшие держать куклу.

Каждая такая рука

рассказывала историю без слов.

И он чувствовал:

это язык, который знает больше,

чем любой алфавит.

Витя не боялся писать.

Он просто знал – это не его способ говорить.

Он не был сломанным.

Он был – иначе устроенным.

Когда другие дети писали сочинения на тему

«Кем я хочу стать»,

он просто сидел.

И в конце урока сдавал пустой лист.

Но учительница, однажды заглянувшая в его тетрадь,

увидела на последней странице руку.

Протянутую.

Как будто звавшую.

Не агрессивно.

Не требовательно.

А просто – ждущую ответа.

Она ничего не сказала.

Только кивнула.

И больше не задавала ему таких заданий.

Мать пыталась научить его выводить буквы еще раз.

Он сел, взял ручку.

Наклонил её.

Попробовал.

И в этот момент – дрогнул.

Потому что пальцы стали чужими.

Словно язык,

которого он не знал и не хотел учить.

Он положил ручку.

И больше не прикасался к ней.

Однажды он нарисовал свою руку.

Пустую.

Ладонью вверх.

Без предметов.

Без жеста.

Без движения.

Просто – есть.

Как доказательство,

что даже рука,

которая не держит ручку,

может создавать.

Создавать тишину, в которой кто-то наконец услышит себя.

Слова – для тех, кто умеет прятаться в звуке.

Он не прятался.

Он показывал.

Рукой,

которая не держала ручку —

но держала смысл.

Глава 3. Человек в клетчатом пальто

Он появился неожиданно.

Той осенью, когда листья срывались с деревьев неохотно, словно понимали – на земле им придётся лежать дольше, чем они жили на ветвях.

День был тусклым. Улица – как замершая мысль. И вдруг – он.

Клетчатое пальто – не новое, но чистое.

Шерсть местами вытянулась, клетка чуть перекосилась.

Но в этом был стиль, которого Витя не видел раньше.

Как будто этот человек не шёл – а двигал время.

Он не торопился.

Шёл с тем внутренним достоинством,

которое не нужно доказывать.

Он знал, куда идёт.

Даже если – в никуда.

Витя впервые увидел его из окна.

И сразу потянулся за тетрадью.

Он не знал, почему именно этот человек.

Просто почувствовал: в нём – история.

Но не та, которую рассказывают.

А та, которую носят с собой, как шрам под одеждой.

Он начал с пальто.

Черно-серая клетка.

Никакой броскости.

Но взгляд цеплялся за него,

как за ритм в хаосе.

Рука двигалась уверенно.

Это был не портрет.

Это было узнавание.

На следующий день человек снова прошёл.

И послезавтра.

Каждый раз – в одно и то же время.

Как будто улица была частью его маршрута

или частью чего-то гораздо глубже —

ритуала, без которого он бы исчез.

Витя начал ждать.

Не как встречу.

А как напоминание,

что мир всё ещё жив.

Что есть кто-то,

кто возвращается – даже в молчание.

Мать заметила, что он стал чаще сидеть у окна.

– Ты кого-то ждёшь?

Он пожал плечами.

Она усмехнулась:

– Может, почтальона?

Он не ответил.

Потому что если бы она увидела этого человека,

она бы не шутила.

Однажды он услышал голос.

Приглушенный, бархатистый.

– Добрый день, – сказал человек кому-то у киоска.

Это было всё.

Но в этих двух словах

было больше уважения к жизни,

чем в длинных речах.

Витя не мог отвести глаз.

Он не рисовал в тот день.

Просто смотрел.

Потому что иногда —

важно не делать,

а впитывать.

Он начал замечать детали.

Пальцы человека слегка подрагивали,

когда он доставал кошелек.

Шарф был повязан небрежно,

но с какой-то детской нежностью.

Обувь начищена – не показательно,

а как у человека,

который уважает путь.

И самое главное —

глаза.

Глаза были не старые,

но уставшие.

Как у того, кто видел многое,

но до сих пор ищет что-то очень простое:

смысл.

Тепло.

Ответ.

Однажды они встретились взглядом.

Совсем недолго.

Мужчина чуть замедлил шаг,

как будто почувствовал:

его видят по-настоящему.

И в этом взгляде было всё:

– Я не знаю, кто ты,

но ты – не случайный.

Витя не отвел глаз.

Не испугался.

Он просто смотрел в ответ.

И в ту же ночь нарисовал его лицо.

Точнее – его присутствие.

Не в деталях,

а в вибрации.

Тепло на фоне холодного дня.

Шаг на фоне остановившейся улицы.

Тишина, в которой не страшно.

На следующее утро человек не появился.

И послезавтра – тоже.

Витя ждал.

Долго.

И что-то внутри начало сжиматься.

А если он больше не придёт?

Если это был только эпизод?

Но на четвертый день он вновь появился.

С тем же пальто.

С тем же достоинством.

Только медленнее.

И в его походке была боль.

Физическая? Возможно.

Но глубже – была усталость.

Как у тех, кто прошел через что-то,

что нельзя объяснить словами.

Мать сказала вечером:

– Видела мужчину в клетчатом пальто.

Вроде он раньше жил в этом районе.

После смерти жены всё время ходит по кругу.

Витя замер.

Он не знал, как звали её.

Он не знал, кем она была.

Но теперь знал – в его рисунках

живёт не одиночество,

а память.

Он пересмотрел все свои тетради.

И в каждом образе,

в каждом взгляде,

в каждом силуэте

было одно общее:

люди, которые всё ещё идут.

Через боль.

Через тишину.

Через жизнь.

Он нарисовал новую страницу.

Человека в клетчатом пальто.

Но на этот раз —

не одного.

Рядом – тень.

Лёгкая.

Тёплая.

Как рука, которую помнишь даже тогда,

когда она исчезла.

Витя не знал, увидит ли его ещё.

Но это уже не имело значения.

Потому что он остался.

На бумаге.

В свете.

В мальчике, который никогда не говорил,

но всё понял без слов.

Глава 4. Дом с лицом

Дом, в котором жил Витя, был обычным.

Пятиэтажка, где все окна смотрят друг на друга,

как люди, забывшие, что у каждого – своя жизнь.

Фасад серый, облупленный.

На стенах – пятна времени, как следы слёз,

которые никто не вытирал.

Но однажды Витя понял:

у дома есть лицо.

Он не мог объяснить,

как это случилось.

Просто однажды, глядя на трещину у окна,

на скол в кирпичной кладке,

на кривую плитку у подъезда —

он увидел взгляд.

Тот самый.

Который не ты бросаешь миру —

а который мир бросает тебе.

Дом смотрел.

Не глазами.

Стеклом.

Щелями.

Шорохами под обоями.

Он не был добрым.

Не был злым.

Он был – живым.

Как человек, который слишком много видел

и потому молчит.

Когда кто-то хлопал дверью – дом вздрагивал.

Когда по лестнице бежал ребёнок – дом смеялся.

Когда мать плакала в ванной – дом слушал.

Он не вмешивался.

Он просто был.

Как будто понимал:

присутствие – это тоже забота.

Витя начал замечать,

что другие дома на улице – не такие.

У них не было лиц.

Только маски.

Холодные, гладкие.

Как у людей,

которые научились быть функциональными.

А этот дом —

был уязвимым.

Он скрипел не от старости,

а от желания, чтобы его услышали.

И Витя слышал.

Он начал рисовать дом.

Но не как здание.

А как лицо.

Трещина – как морщина.

Окна – как глаза, вечно прищуренные от света.

Подъезд – рот, который давно не говорил.

Антенна на крыше – седой волос,

который никто не отважился срезать.

Дом был стариком.

Мудрым.

Уставшим.

Наблюдающим.

Он вспоминал,

как однажды в подъезде упал мужчина.

Просто сел на ступеньки.

Долго сидел.

Глаза – в пол.

Руки – в коленях.

Никто не подошёл.

Но лампочка на лестничной площадке вдруг замигала.

И Витя подумал —

это дом подмигнул.

Словно сказал:

«Я вижу тебя. Хоть и не могу помочь».

Когда дул сильный ветер,

дом начинал стонать.

Не скрипеть – стонать.

Как человек, который сдерживает слезы,

но всё-таки срывается.

Витя не боялся.

Он просто сидел ближе к стене.

Прикладывал к ней ладонь.

И чувствовал —

сердце.

Медленное.

Старое.

Но – бьющееся.

Однажды он нарисовал дом,

в котором окна были закрыты веками.

А внутри – глаза.

Не страшные.

Просто усталые.

Каждое окно – взгляд,

который давно никто не ловил.

И когда он показал этот рисунок матери,

она сказала:

– Это наш?

Он кивнул.

– Похоже.

И в её голосе была странная мягкость.

Словно она впервые поняла,

что всё, где мы живём,

живёт в нас тоже.

Он начал замечать лица и в других домах.

Но те были как вырезанные из бумаги.

Мёртвые.

Симметричные.

Без шрамов – и потому без памяти.

А его дом – хранил всё.

Скандалы.

Смеющиеся голоса в лифте.

Шорохи в ночи.

И даже шаги того, кто ушёл – и не вернулся.

Он не забывал.

И не судил.

Витя всё чаще прикасался к стенам.

Иногда гладил подоконник.

Иногда царапал ногтем краску,

как будто хотел добраться до слоя истины.

Однажды он услышал,

как стена отвечает.

Не звуком.

Теплом.

Словно говорила:

«Я знаю, каково это —

быть оболочкой,

внутри которой – слишком много».

Он нарисовал дом полностью.

В первый раз.

Не отдельные детали.

А целиком.

И назвал рисунок —

«Тот, кто не ушёл».

Потому что этот дом

не исчез.

Не сдался.

Не стал чужим.

Он остался.

Как те,

кто когда-то был домом для других.

Витя понял:

дом – это не стены.

Это память.

О всех, кто когда-либо мечтал, боялся, ждал, умирал.

И даже если они ушли —

дом помнит их дыхание.

И продолжает жить.

Он не говорил.

Но в его тетради

дом говорил за него.

И это было – настоящим языком.

Языком того,

что остаётся.

Глава 5. Когда мама не узнала себя

Это был вечер – такой, в которых больше серого, чем света.

На кухне пахло вареным картофелем, в коридоре сушилось бельё.

Телевизор говорил сам с собой.

Мама устало сидела у окна, но не смотрела наружу.

Она смотрела внутрь себя.

Так смотрят, когда боятся спросить: где я потерялась?

Витя рисовал.

Без цели. Без замысла.

Он просто шёл за ощущением – как ночью идёшь по коридору, не включая свет.

Рука двигалась по бумаге, будто чувствовала чьё-то дыхание.

И вдруг – очертания.

Линии.

Профиль.

Женщина.

Глаза – слишком уставшие для её возраста.

Рот – как будто разучился говорить не о делах, а о себе.

Шея – напряженная, будто несёт груз, который не положен.

И в этом лице – что-то было не так.

Что-то слишком… знакомое.

Он отодвинулся.

Посмотрел.

И понял:

мама.

Но не такая, как он видел каждый день.

И не такая, какой она была в старом альбоме.

А такая, какой она была внутри себя,

там, где она не позволяла никому быть.

Даже себе.

Мама подошла с чашкой.

– Чай будешь?

Он покачал головой.

Она заглянула в тетрадь.

Остановилась.

– Это кто?

Он не ответил.

Она продолжала смотреть.

Сначала – внимательно.

Потом – напряженно.

Потом – с испугом.

– Это… похоже… но не совсем…

Она замолчала.

Поставила чашку.

Села рядом.

– Почему ты так нарисовал?

Витя не понимал вопроса.

Он просто рисовал,

как всегда.

Без идеи.

Просто – увидел.

Мама отвернулась к окну.

Тихо.

Как будто кто-то назвал её по имени,

которое она давно забыла.

В ту ночь она не спала.

Он слышал, как она ходила по комнате.

Как вытирала лицо полотенцем.

Как открывала шкаф и закрывала.

Без цели.

Просто чтобы двигаться.

Он не вмешивался.

Он просто лежал.

И смотрел в потолок,

где отблески фар машин

рисовали свои молчаливые маршруты.

Наутро мама молчала.

Делала всё как обычно.

Но была – другая.

В ее движениях было что-то неловкое,

как у человека, который вдруг увидел своё отражение

и понял, что давно смотрел в зеркало,

но ничего не замечал.

Через несколько дней она снова подошла к тетради.

Взяла её в руки.

Открыла.

Нашла тот рисунок.

И долго смотрела.

– Это я, да?

Он кивнул.

Она вздохнула.

Глубоко.

Как будто поднималась со дна.

– Знаешь… Я даже не знаю, когда стала такой.

Я ведь не помню, когда последний раз была… просто собой.

Она замолчала.

Потом посмотрела на него:

– А ты… ты как будто видишь не глазами.

Он слегка пожал плечами.

Это не был дар.

Это была – необходимость.

Она взяла ручку.

И на чистой странице написала:

«Я живая. Просто забыла, как это – быть собой».

Витя смотрел,

как её рука выводит эти слова.

Нерешительно.

Плавно.

Как будто учится заново писать – жизнь.

Он не улыбался.

Просто смотрел.

И внутри что-то становилось тише.

Потом она нарисовала его.

Топорно.

Несовершенно.

Но – с любовью.

И сказала:

– Вот так я тебя вижу.

Как будто ты не из этого мира.

Но очень нужен этому.

Он положил её рисунок рядом со своим.

И подумал:

возможно, именно в эту секунду

они впервые поняли друг друга.

Не словами.

Не логикой.

А тем самым,

что лежит под кожей,

за молчанием,

между взглядами.

Иногда, чтобы узнать себя,

нужно, чтобы кто-то нарисовал тебя таким,

каким ты больше не осмеливаешься быть.

И когда мама не узнала себя —

она, наконец, вспомнила себя.

И это было не больно.

Это было – как вдох.

После долгого, слишком долгого —

задержанного дыхания.

Глава 6. То, что не дорисовано

Иногда Витя останавливался.

Не потому что не знал, как продолжить.

А потому что чувствовал: дальше – нельзя.

Он держал карандаш над листом,

линия была почти закончена,

но рука – замирала.

Как будто невидимая граница

отделяла то, что можно показать,

от того, что лучше оставить нетронутым.

Не от страха.

От уважения.

В его тетрадях было много незавершенного.

Лица – без рта.

Силуэты – без рук.

Комнаты – без окон.

Глаза – без зрачков.

Как будто последнего касания

не хватало намеренно.

И каждый, кто смотрел на эти рисунки,

замечал пустоту.

Но не мог объяснить, почему от неё – мурашки.

Мать однажды сказала:

– Почему ты не доделываешь?

Как будто боишься закончить.

Он не ответил.

Потому что она была права.

Он боялся.

Но не окончания.

А обнажения.

Завершить – значит, заявить:

«Я знаю, каким это должно быть».

А Витя не знал.

Он только чувствовал.

А чувства – всегда чуть-чуть не дорисованы.

Он вспоминал тот портрет женщины,

где не хватало руки.

Мать спрашивала – забыл?

Нет.

Просто в том рисунке рука

не имела смысла.

Потому что эта женщина уже не тянулась ни к чему.

Даже к себе.

И добавлять было бы ложью.

Он вспоминал профиль мужчины,

в котором не было ушей.

Не случайно.

Он не слышал.

Не мир – себя.

И если бы Витя их пририсовал —

он бы исказил правду.

А он никогда не лгал.

Даже графитом.

То, что не дорисовано,

всегда говорит больше,

чем готовое.

Потому что оставляет место.

Для воздуха.

Для домысливания.

Для тишины.

Для человека,

который смотрит.

Однажды к ним пришла соседка.

Мать показывала её рисунок —

он был почти пустой.

Только глаза.

И плечо.

Без одежды. Без фона.

Соседка сказала:

– А почему только глаза? Где всё остальное?

Мать ответила:

– Потому что больше ничего и не осталось.

Витя слушал и чувствовал:

иногда лучше не рисовать,

если ты не можешь нарисовать по-настоящему.

Он однажды нарисовал себя.

И стёр.

Почти всё.

Оставил только одно – пальцы.

Те, что держат карандаш.

И те, что отпускают.

Он не знал, почему.

Просто не мог нарисовать лицо.

Потому что не знал, какое оно —

когда ты не говоришь,

не объясняешь,

не кричишь.

Когда ты просто – есть.

В какой-то момент он заметил:

все недорисованные рисунки

имеют дыхание.

Как будто через пустоту

проходит что-то живое.

Целое – мертво.

Открытое – дышит.

Он начал оставлять даже больше пустого.

Рисовал контуры – и всё.

Тени – но без формы.

Лицо – но без глаз.

Люди, смотревшие тетради,

отворачивались.

Потому что им было неуютно.

– Ты как будто прячешь что-то, – говорили они.

А он думал:

нет.

Я просто оставляю место для вас.

Для ваших страхов.

Для ваших догадок.

Для ваших собственных недорисованных кусков.

Он знал:

в каждом человеке есть то,

что не дорисовано.

Фраза, которую не сказали.

Любовь, которую не разрешили себе.

Страх, который не признали.

И если нарисовать до конца —

это исчезнет.

А он хотел, чтобы это осталось.

Однажды он взял чистый лист.

И просто поставил точку.

В самом центре.

Одинокую.

И больше ничего.

Когда мама увидела,

она долго молчала.

Потом спросила:

– Это тоже рисунок?

Он кивнул.

И она вдруг прошептала:

– Да… это – я.

Он не удивился.

Он знал:

в каждом есть пустота,

в которой мы наконец видим себя.

Без рамки.

Без фона.

Без комментария.

То, что не дорисовано,

остается жить.

Потому что законченное —

становится чужим.

А незавершённое —

приглашает войти.

Раздел III. Молчание на ощупь

Глава 1. Звук, упавший на пол

Он не услышал его – он почувствовал.

Звук.

Тот, что соскальзывает с воздуха, как книга с полки.

Тот, что не доходит до ушей,

но ударяется где-то внутри,

в месте между кожей и сердцем.

Звук, который упал.

Не со стула. Не с полки.

С человека.

Это было утром.

Обычным, как все.

Скрип половиц, радио у соседей, шум чайника.

Мать резала хлеб – и вдруг остановилась.

– Ой…

Один звук.

Полустон.

Полувздох.

Полураспад.

Он коснулся пола.

Лёгкий, хрупкий.

Как лепесток, который упал не вовремя.

Витя обернулся.

Мать стояла, сжав пальцы на лезвии ножа.

Не сильно порезалась,

но в её лице – что-то дрогнуло.

Он смотрел на неё.

Не как сын.

Как кто-то, кто слышал то,

что никто не должен был услышать.

Не боль.

Не крик.

А звук, который выскользнул из неё,

прежде чем она смогла его удержать.

Позже он начал замечать:

звуки не всегда звучат.

Иногда – падают.

В автобусе.

В лифте.

В супермаркете.

Когда мужчина, ругаясь на ценник,

на самом деле говорил не про деньги,

а про потерю контроля.

Когда женщина на кассе резко сказала:

– Без пакета,

но в голосе было:

«мне больше некуда складывать».

И эти звуки – оседали.

Витя представлял,

что где-то под ногами —

в слое между паркетом и плиткой —

живёт целая подушка из звуков,

которые когда-то не были услышаны.

И каждый день кто-то

ставит на них шаги,

не зная,

что ходит по чужой боли.

Он начал рисовать звуки.

Не как волны.

А как падения.

Тонкая линия —

чуть скрученная в спираль.

Словно звук закрутился,

чтобы не быть узнанным.

Под ним – тень.

Там, где он упал.

Не дойдя до ушей.

Мать спросила:

– Что это за странные формы?

Он показал ей рисунок.

Пустая комната.

На полу – пятна.

Ни пыли. Ни теней.

Просто – пятна звуков.

– Это ты так грязь рисуешь?

Он покачал головой.

И подумал:

иногда мы вытираем пол —

и оставляем крик.

Однажды в доме случилась ссора.

На третьем этаже.

Женщина кричала:

– Я не виновата, ты сам всё разрушил!

Мужчина швырнул что-то тяжёлое.

Витя сидел у окна.

И вдруг ощутил:

звук упал.

Не тот, что из разбившейся чашки.

А – другой.

Глубже.

Тише.

Как будто душа поскользнулась.

Он дрожал.

Как будто его самого ударили чем-то,

что не видно.

Он взял карандаш.

И нарисовал не людей.

А пустое место в комнате.

Где стоял звук.

А теперь – лежит.

Он понял:

некоторые звуки не рождаются из слов.

Они – побочные эффекты чувств,

которые не нашли выхода.

Они падают.

И живут под ногами.

Под кроватью.

Под столом.

Под ребрами.

Иногда он находил в тетради старые рисунки,

и чувствовал:

вот здесь – звук.

Вот тут – он упал.

Вот тут – не встал.

Он начал подписывать их не именами,

а действиями:

«не прозвучало»

«застрял»

«упал в углу»

«не дошёл»

В один день он рисовал мать.

Сидящую.

Спиной.

Вокруг неё – овалы.

Плоские.

Блеклые.

Это были звуки,

которые она не произнесла.

Когда плакала в ванной.

Когда смеялась на дне.

Когда хотела сказать:

«мне страшно»,

но сказала:

«всё хорошо».

Мать подошла.

Смотрела долго.

И вдруг сказала:

– Знаешь… Иногда я правда чувствую,

что внутри меня столько слов…

Но они как будто проваливаются в пол.

Не выходят.

Он кивнул.

И она поняла:

он слышит их.

Не через уши.

А – через рисунки.

Витя однажды зашел в подъезд и остановился.

Лестница – как всегда.

Запах пыли.

Но в воздухе – падение.

Он не знал, чьё.

Но чувствовал,

что где-то сегодня

кто-то не сказал главного.

И это – упало.

Он захотел собрать эти звуки.

Не вернуть.

А признать.

И начал рисовать серию.

«Падшие».

Каждая страница – след.

Невидимый.

Но слышимый.

Звук, упавший на пол —

не умирает.

Он ждёт.

Что кто-то его поднимет.

Не чтобы использовать.

А – чтобы услышать.

И в тетради Вити

они впервые становились живыми.

Не громкими.

Но – настоящими.

Потому что молчание

иногда звучит громче,

чем любая музыка.

Особенно

если оно

упало.

Глава 2. Дверь, не умеющая хлопать

Некоторые вещи в доме были живыми.

Не в смысле сказок,

а в смысле – ощущения.

Как будто они знали больше,

чем позволяли себе показать.

Как будто они дышали вместе с жильцами,

прятали их страхи,

глотали их тишину.

Одной из таких вещей была – дверь в Витину комнату.

Деревянная, старая, с теплой шершавой поверхностью,

она не скрипела, не заедала,

но у неё было одно странное качество:

она не умела хлопать.

Он заметил это не сразу.

Просто однажды понял:

что бы ни происходило —

ветер, злость, спешка,

дверь закрывалась тихо.

Всегда.

Словно боялась задеть чью-то боль.

В других комнатах – хлопки.

Резкие, громкие, как выстрелы слов.

Особенно у матери,

когда она ругалась с кем-то по телефону,

или с собой в ванной.

– Хватит! —

бум.

А у него – тишина.

Ни щелчка, ни стука.

Только лёгкое «тшш»,

как если бы она сама себя просила быть мягкой.

Мать однажды захлопнула дверь в спальне.

Звук прошел по дому, как холод.

Витя сел на кровать.

Рядом – его дверь.

Он потянул её, резко.

С силой.

Она закрылась.

Но – не хлопнула.

Просто встала на место.

Как будто сказала:

я здесь,

но я не буду делать больно.

Он начал думать:

может быть, она – такая,

потому что живёт в его пространстве?

Потому что чувствует,

что здесь всё происходит тише,

чем в остальном мире.

Ему нравилось касаться её ладонью.

Особенно утром.

Когда еще темно.

Когда кажется,

что ты один во всём доме.

Тогда дверь – как друг,

который не уходит.

В тетради появился рисунок.

Дверь.

Простая.

С обводкой.

Но внутри – не петли.

Не замок.

А – ухо.

Большое.

Человеческое.

Прислушивающееся.

Он подписал:

«та, что слышит, но не отвечает».

Дверь была не только границей.

Она была – внутренним жестом.

Она могла быть обидой.

Или заботой.

Или криком.

Но эта – не выбирала ни одно.

Она просто стояла.

Между ним и миром.

Не отгораживая,

а удерживая тишину.

Когда Витя подрос,

мать сказала:

– Мне иногда кажется, что твоя дверь заколдована.

Я столько раз думала: захлопну её, и всё – конец разговору.

Но она будто… не даёт мне.

Он улыбнулся.

Впервые – чуть заметно.

Потому что знал:

дело не в колдовстве.

Дело в сострадании.

Он видел, как другие двери

используются как оружие.

Бум – и всё.

Ты не должен слышать.

Ты не должен чувствовать.

Ты – снаружи.

Но его дверь

не выбирала сторону.

Она просто была.

И этим – спасала.

Однажды, во время грозы,

все двери в доме гремели от сквозняков.

Одна – даже треснула.

А его – осталась на месте.

Как будто знала:

в такие моменты главное – не делать хуже.

Он нарисовал её.

Во весь лист.

Снаружи – шторм.

Внутри – мальчик.

Сидящий.

Молчащий.

Живой.

На ручке двери – лента.

Красная.

Как напоминание:

эта дверь когда-то тоже болела,

но научилась не причинять.

Когда мама входила в его комнату,

дверь открывалась легко.

Как будто впускала не только человека,

но и возможность быть рядом без слов.

И даже если мама просто стояла у порога,

ничего не говоря,

он чувствовал:

именно эта дверь

позволяет им быть ближе.

Потому что она не хлопает.

А значит – не делит.

Он написал в тетради:

«дверь, которая не умеет хлопать —

это человек,

который умеет оставаться».

И тогда понял:

иногда важнее не то, что ты говоришь,

а то, что ты не позволяешь себе разрушить

– даже случайно.

Даже в порыве.

Даже в шуме.

Некоторые двери не открываются.

Некоторые – не пускают.

А некоторые —

не умеют хлопать.

Потому что знают:

тишина,

сохраненная между двумя сердцами,

дороже

любого звука.

Глава 3. Холод внутри шкафа

Шкаф в его комнате был высоким.

Почти до потолка.

Массивный, темный, как старое дерево,

которое знает слишком много.

Он стоял в углу – молча.

Словно не мебель,

а кто-то, кто наблюдает.

Кто дышит,

но не требует внимания.

Витя не боялся его.

Но и не открывал часто.

Не из-за запретов —

просто не было нужды.

Там хранилось всё то,

что не использовалось:

чемодан без ручки,

старые книги,

одежда умершего деда,

письма, которые никто не перечитывал.

Шкаф – как архив забытого.

И Витя чувствовал:

в нём не просто вещи.

В нём – холод.

Этот холод был не от температуры.

Не от сквозняка.

Он был – внутренний.

Как в человеке,

который когда-то закрылся —