Воспоминания русского Шерлока Холмса. Очерки уголовного мира царской России бесплатное чтение

Книга издана при финансовой поддержке Президентского центра Б. Н. Ельцина

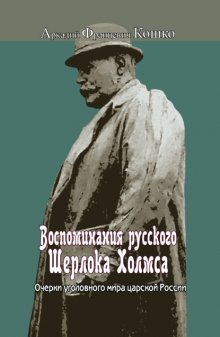

На обложке использована фотография скульптуры А. Ф. Кошко работы Владимира Иванова

© Кошко Д. Б., 2019

© Политическая энциклопедия, 2019

Предисловие. Настоящий Шерлок Холмс был российским подданным

Английский писатель Артур Конан Дойль изобразил очень успешного детектива – Шерлока Холмса, но это литературный герой, существующий только в авторском и нашем, читательском, воображении.

Но реальный Шерлок Холмс тоже был. Сто лет назад. И он был русским! Не всегда надо искать героев за океанами!

В 1913 году в Швейцарии Международный съезд криминалистов признал деятельность Московской сыскной полиции и подразделение, возглавляемое Аркадием Францевичем Кошко, лучшим по раскрытию неочевидных преступлений.

Это дало повод отечественной и зарубежной прессе окрестить А. Ф. Кошко «русским Шерлоком Холмсом».

Когда в 1908 году Аркадия Францевича назначили главой московской полиции ее состояние было катастрофическим. Сам Кошко так описывает ситуацию: «Вступив в должность начальника Московской сыскной полиции, я застал там дела в большом хаосе. Не было стройной системы в розыскном аппарате, количество неоткрытых преступлений было чрезвычайно велико, процент преступности несоразмерно высок. Я деятельно принялся за реорганизацию дела…» Предыдущее руководство столичной полиции, к сожалению, проявило себя лишь «на ниве» взяточничества и непрофессионализма.

Природу преступного мира не изменили ни 100 лет, прошедшие после революции, ни попытки создать «коммунистическую личность» зиновьевского «homo sovieticus» и еще меньше, конечно, возрождение рыночной экономики. На сцену социальной жизни возвращаются экономические реалии докоммунистической эры и формы преступности, с которыми боролся, и часто успешно (в пасхальную ночь 1912 года в Москве не было совершено ни одной крупной кражи), Аркадий Францевич. Актуальность этих воспоминаний, увы, во многом очевидна.

Мне – потомку в третьем поколении этого незаурядного сыщика – было бы приятнее говорить о мемуарах прадеда как о свидетельстве прошлого, о котором сегодня мало пишут. Эти красочные и своеобразные короткие рассказы, каждый из которых имеет настоящий детективный сюжет, объективно рисуют подлинную картину дореволюционного общества, освещая его самые темные и гнусные стороны. Они также свидетельствуют о моральной силе таких людей, как мой прадед и его сотрудники Московского уголовного сыска (МУС), и их ответственности по отношению к государственной службе и закону. Сам Аркадий Францевич дополнил понятие защиты закона, отвечая на упреки некоторых читателей в том, что он описывает отрицательные стороны царского общества: «Закон – это теория; похождения моих героев – это практика».

Как же при том хаосе, который царил в уголовной полиции, и при заметном влиянии на жизнь столичного города московского преступного мира, известного своими глубокими корнями и традициями, Кошко сумел создать самую лучшую сыскную полицию в мире?

Исходя из принципа, что «на сыскной полиции лежит обязанность не только раскрывать уже совершенные преступления, но, по возможности, и предупреждать их», Аркадий Францевич прибавил к организационной работе, о которой он пишет откровенно, и к традиционным методам сыска (наблюдение, агентурная работа, внезапные облавы и засады) приемы и, если говорить современным языком, технологии, которые включали новейшие методы криминалистики, предложенные европейскими специалистами, причем многие из них он усовершенствовал: антропометрию, дактилоскопию, криминалистическую фотографию, судебную экспертизу, телефонную связь… Он совмещал методы криминалистики и сыска. Кошко значительно укрепил дисциплину и материальную базу уголовной полиции.

Все это позволило создать, как мы бы выразились сегодня, «криминологическую карту города». Новый начальник адекватно реагировал на изменение оперативной обстановки, посылая в неблагополучный район города бригаду из созданного им резерва специалистов по раскрытию тех или иных преступлений. Тайные организованные облавы невиданного до этого масштаба тоже давали хорошие результаты.

Помимо служебной деятельности, главный сыщик Москвы находил время для научной и педагогической работы. Его изыскания в области дактилоскопической регистрации были замечены и приняты на вооружение в Великобритании, на родине дактилоскопии. Они даже использовались Скотланд-Ярдом, куда его пригласили, когда он стал эмигрантом, при условии, что он примет английское подданство. Он отказался, пожелав остаться русским. Англичане все-таки помогли русскому Шерлоку Холмсу в Константинополе после исхода (см. в настоящем издании: Часть VIII. Исход. На чужбине).

После обращения к нему профессоров Московского университета с предложением о разрешении проводить занятия со студентами на базе сыскной части московской полиции Кошко не только отдает такое распоряжение, но и сам участвует в проведении таких занятий. Кстати, на них он не очень лестно отзывается о работе политического сыска, что даже стало поводом к организации за ним негласного надзора и перлюстрации частной корреспонденции. Эти «несовпадения» его взглядов с точкой зрения жандармского ведомства проявляются в деле Бейлиса и в расследовании убийства Распутина, в которых он сыграл основную роль, взявшись за них по просьбе самого царя.

Несмотря на враждебное отношение к нему некоторых министров после дела Бейлиса (в определенном смысле российский вариант дела Дрейфуса во Франции), в котором Кошко профессионально доказал невиновность Менахема Бейлиса, перед началом Первой мировой войны сыщик возвращается в Санкт-Петербург, где возглавляет уголовный розыск Российской империи.

Старшие сыновья Аркадия Францевича – офицеры Первого гвардейского стрелкового полка – пошли на фронт. Дмитрий погиб в возрасте 25 лет во время прусского похода в сентябре 1914 года, Иван, участник той же битвы, раненым попадает в плен. Усилия МИД и семейные связи императора с семьей Гогенцоллернов позволят обменять его на пленного немецкого офицера.

В 1917 году А. Ф. Кошко получает чин статского советника, что соответствует генеральскому званию.

Апофеозом его карьеры является раскрытие кражи ценных бумаг на сумму 2,5 млн руб. из банка Харьковского общества взаимного кредита. Используя талантливых агентов, действовавших по придуманной им легенде, во взаимодействии с кадровыми сотрудниками сыскной полиции А. Ф. Кошко удалось задержать и разоблачить преступную группу профессиональных польских воров и изъять все похищенные процентные бумаги. Когда Аркадию Францевичу пришлось бежать от большевиков через Винницу, Киев и Одессу, эти «варшавские» бандиты, которых освободили большевики, предложили ему помощь, чтобы он мог скрыться от киевского гетмана и от красных.

Революционные перипетии 1917 года прерывают служебную карьеру талантливого сыщика и организатора полицейского дела. Новой власти уже не нужен «царский» Шерлок Холмс.

Последним местом работы по сыскной специальности на территории России для А. Ф. Кошко была Симферопольская уголовная полиция.

Осенью 1920 года А. Ф. Кошко покидает Крым, эмигрирует в Константинополь вместе с женой, двумя сыновьями, моей бабушкой и ее грудным ребенком, моей тетей. Судьба полицейских, оставшихся в Крыму и затем расстрелянных большевиками, подтверждает правильность его выбора.

Аркадий Францевич открыл в Константинополе частное сыскное бюро. Англичане, наведя о нем справки, выдали ему лицензию. Услуги бюро быстро стали востребованными, что приносило доход, но проработало оно недолго. Среди эмигрантов возникло беспокойство из-за возможного возвращения их турецкими властями в советскую Россию, и семья Кошко была вынуждена покинуть Константинополь.

В 1923 году А. Ф. Кошко с женой Зинаидой Александровной и сыном Николаем переезжает сначала в Лион (Франция), где останавливается в приюте для эмигрантов, а через полгода перебирается в Париж. Там он встречается с сыном Иваном и его семьей, со старшим братом, тоже Иваном, бывшим губернатором Пензы и Перми, которому чудом удалось вырваться из большевистской России. Хотя семья и воссоединяется, однако отсутствие доходов вынуждает искать средства к существованию. Какое-то время А. Ф. Кошко с сыном работает в меховом магазине, а по вечерам, вместе с племянником Борисом и его сестрой Ольгой, племянницей и невесткой Аркадия Францевича, – моей бабушкой – пишет мемуары о своей работе в сыскной полиции России. Сначала они печатались в парижском еженедельнике «Иллюстрированная Россия», а в 1926 году в Париже вышел в свет первый том его сочинений «Очерки уголовного мира царской России. Воспоминания бывшего начальника Московской сыскной полиции и заведующего всем уголовным розыском империи». Остальные рассказы были опубликованы уже после смерти автора. В настоящем издании некоторые рассказы публикуются впервые.

А. Б. Кошко

Предисловие к первому тому очерков уголовного мира (1926)

Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я, после долгих мытарств и странствований, очутился в Париже, где и принялся тянуть серенькую, бесцельную и никому теперь не нужную жизнь.

Я не живу ни настоящим, ни будущим – все в прошлом, и лишь память о нем поддерживает меня и дает некоторое нравственное удовлетворение.

Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, я говорю себе, что жизнь прожита недаром. Если сверстники мои работали на славном поприще созидания России, то большевистский шторм, уничтоживший мою родину, уничтожил с нею и те результаты, что были достигнуты ими долгим, упорным и самоотверженным трудом. Погибла Россия, и не осталось им в утешение даже сознания осмысленности их работы.

В этом отношении я счастливее их. Плоды моей деятельности созревали на пользу не будущей России, но непосредственно потреблялись человечеством. С каждым арестом вора, при всякой поимке злодея – убийцы, я сознавал, что результаты от этого получаются немедленно. Я сознавал, что, задерживая и изолируя таких звероподобных типов, как Сашка Семинарист, Гилевич или убийца 9 человек в Ипатьевском переулке, я не только воздаю должное злодеям, но, что много важнее, отвращаю от людей потоки крови, каковые неизбежно были бы пролиты в ближайшем будущем этими опасными преступниками.

Это сознание осталось и поныне и поддерживает меня в тяжелые эмигрантские дни.

Часто теперь, устав за трудовой день, измученный давкой в метро, оглушенный ревом тысяч автомобильных гудков, я, возвратясь домой, усаживаюсь в покойное, глубокое кресло, и с надвигающимися сумерками в воображении моем начинают воскресать образы минувшего.

Мне грезится Россия, мне слышится великопостный перезвон колоколов московских, и, под флером протекших лет в изгнании, минувшее мне представляется отрадным, светлым сном: все в нем мне дорого и мило, и не без снисходительной улыбки я вспоминаю даже и о многих из вас – мои печальные герои…

Для этой книги я выбрал 20 рассказов из той плеяды дел, что прошла передо мной за мою долгую служебную практику. Выбирал я их сознательно так, чтобы, по возможности не повторяясь, дать читателю ряд образцов, иллюстрирующих как изобретательность уголовного мира, так и те приемы, к каковым мне приходилось прибегать для парализования преступных вожделений моих горе-героев.

Конечно, с этической стороны некоторые из применявшихся мною способов покажутся качества сомнительного; но в оправдание общепринятой тут практики напомню, что борьба с преступным миром, нередко сопряженная с смертельной опасностью для преследующего, может быть успешной лишь при условии употребления в ней оружия если и не равного, то все же соответствующего «противнику».

Да и вообще, можно ли серьезно говорить о применении требований строгой этики к тем, кто, глубоко похоронив в себе элементарнейшие понятия морали, возвели в культ зло со всеми его гнуснейшими проявлениями?

Писал я свои очерки по памяти, а потому, быть может, в них и вкрались некоторые несущественные неточности.

Спешу, однако, уверить читателя, что сознательного извращения фактов, равно как и уснащения, для живости рассказа, моей книги «пинкертоновщиной», он в ней не встретит. Все, что рассказано мною, – голая правда, имевшая место в прошлом и живущая еще, быть может, в памяти многих.

Я описал, как умел, то, что было, и на ваш суд, мои читатели, представляю я эти хотя и гримасы, но гримасы подлинной русской жизни.

А. Ф. Кошко

Предисловие ко второму тому очерков (1928–1929)

Успех, выпавший на долю 1-го тома моих служебных воспоминаний, окрыляет меня и дает смелость предложить ныне моим читателям второй том уголовных очерков.

За истекшие 2 года я получил множество писем с весьма лестными отзывами о моей работе, но были среди них, правда очень редкие, и такие, авторы которых с горечью упрекали меня чуть ли не в безнравственности моих очерков. Их критика сводилась к следующему: «Давая описания изощренной преступной фантазии ваших горе-героев, – говорили они, – и описывая полицейские методы пресечения этого зла, методы не всегда этического свойства, вы наносили вред, особенно вашим юным читателям, преждевременно раскрывая им, быть может, и существующие, но глубоко отрицательные стороны жизни». Вот именно этого рода критикам мне и хочется ответить. Продолжая с логической последовательностью их мысль, можно договориться и до того, что уголовное право вообще и уголовное уложение в частности приводит к тем же результатам.

Ведь лестница наказаний, например, распределяя кары, не только перечисляет разнородные преступления, но и предусматривает малейшие оттенки их. Не следует ли из этого, что изучение уголовных кодексов является делом вредным и безнравственным?

В моих рассказах я, так сказать, иллюстрирую живыми примерами преступления, предусмотренные законом. Закон – это теория; похождения моих героев – это практика.

Конечно, мир, среда и нравы, мною описываемые, малопривлекательны, но не моя вина в том. Моя цель была и есть и будет давать по мере умения правдивые зарисовки этой стороны русской жизни, стороны, быть может, и аморальной, но занимающей далеко не последнее место во взаимоотношениях людей. В русской литературе, как и во всякой другой, имеется немало и классических трудов, посвященных подонкам общества, нравам героев дна, обиходу жителей трущоб и т. д. Существует целая литература по вопросу о проституции и горестном житье в разных ямах, однако никому не приходит в голову называть эту литературу тлетворной.

Мне кажется, писать можно о чем угодно, лишь бы держаться художественной правды, а в этом отношении я упрека не заслужил.

Моя первая книга имела хорошую прессу, и такой крупный литературный авторитет, как Александр Амфитеатров, в своем печатном отзыве признал ее за точный отпечаток жизни. Издавая 2-й том, я держусь тех же приемов: рассказы, вошедшие в его состав, умышленно подобраны мною так, чтобы ни характер преступлений, ни способы их раскрытия не только не походили бы друг на друга, но и по возможности разнились бы с очерками моего первого тома.

Если эта работа встретит со стороны моих читателей тот же радушный прием, то да простят мне критикующие меня «Маниловы» за обещание выпустить в недалеком будущем третий и четвертый том моих служебных воспоминаний! Что же касается житейских гримас, мною описываемых, то должен заметить, что жизнь редко дарит нас лучезарными улыбками, и читать о ней не однобокую правду – значит познавать ее!

Часть I

Организация сыскного аппарата

Вступление в должность

В 1908 году я подъезжал к Москве, к месту моей новой службы. На душе было неспокойно, тревожили мысли о предстоящей сложной работе. Всероссийская пресса, Еще так недавно получившая свободу, восприняла ее довольно своеобразно и принялась под видом свободы печати за сенсационные, часто демагогические, а иногда и просто лживые разоблачения грехов существующего порядка вещей. Смехотворные 25-рублевые штрафы, коими русский суд пытался бороться с этим злом, равно как и определения о прекращении провинившихся органов, сейчас же воскресавших под несколько иным заголовком, никого не устрашали, и оппозиционно настроенная пресса продолжала бесцеремонно сводить с людьми счеты, как личные, так и партийные.

Московский градоначальник генерал Рейнбот, быть может, и не вполне безупречный администратор, явился благодаря своему служебному положению весьма выигрышной мишенью для либеральствуюшей братии, и печать поспешила поднять против него дикий вопль, оглушительностью своей не уступавший, пожалуй, шуму, поднятому приблизительно в то же время вокруг имени товарища министра внутренних дел Гурко, кстати сказать, блестяще реабилитировавшего себя в процессе Лидваля. На московского градоначальника и на подведомственные ему органы, в частности на Московскую сыскную полицию, пресса вешала собак. Чего-чего только не писали, обвиняя начальника сыскной полиции г-на Моисеенко и его подчиненных во всевозможнейших уголовных преступлениях, до организации разбойных шаек совместно с преступниками включительно. Стоит ли говорить о вздорности и преступной недобросовестности подобных сенсаций? Во всяком случае, гвалт был так велик, что правительству пришлось возложить на сенатора Гарина производство специальной ревизии Московского градоначальства. Я не помню точно, чем дело кончилось для Рейнбота, и хотя, кажется, он и должен был оставить службу, но во всяком случае данные, полученные ревизией, имели мало общего с преступлениями, ему инкриминированными демагогическими публицистами.

Что же касается г-на Моисеенко и его учреждения, то результатом ревизии было наказание по суду всего лишь одного сотрудника из огромного штата чинов Московской сыскной полиции. Не установив тех легендарных преступлений, в каковых она обвинялась, ревизия тем не менее обнаружила хаос делопроизводства, полную распущенность персонала как последствия неспособности ее начальства.

Но и этих данных было вполне достаточно, чтобы вселить во мне тревогу, и я, повторяю, сильно озабоченный подъезжал к Москве. Остановившись в гостинице и не известив никого о своем приезде, я решил, соблюдая инкогнито, лично отправиться в сыскную полицию для получения непосредственно общего впечатления.

Скажу откровенно, что как ни пессимистичны были мои представления об этом распушенном учреждении, но действительность превзошла все ожидания.

Открыв покосившуюся облупленную дверь, я очутился в каком-то хлеву: небольшая закопченная, заплеванная комната, по бокам деревянные скамейки и на них храпящие люди. Посередине комнаты стол с ободранным и наполовину залитым чернилами сукном, а за ним какой-то взъерошенный тип в косоворотке с сильно одутловатым от пьянства лицом.

– Где я здесь могу сделать заявление? – спросил я.

– А хоть и у меня, – отвечал тип. – Я дежурный надзиратель.

– Я приезжий, и у меня украли пальто, не поможете ли разыскать его?

– Можно, – сказал тип, позевывая и почесывая затылок, – да только розыск денег стоит!

– А сколько же вы с меня возьмете?

Тот подумал и сказал:

– Пять целковых возьмем.

В это время рядом лежащий на скамейке проговорил сипло:

– Не слушайте его, господин, я и за трешницу разыщу ваше пальто.

Они заспорили между собой, и наконец мы уговорились на четырех рублях. Я дал им вымышленный адрес, но записал их фамилии под предлогом возможной справки о деле.

В этот же день я явился к градоначальнику, а позднее вызвал к себе в гостиницу секретаря полиции. Сравнив подробные списки служащих с краткими характеристиками каждого, доставленными мне секретарем, и сличив их с материалами, ранее мною собранными, я убедился, что на правдивость и беспристрастие этого начальника моей будущей канцелярии полагаться не приходится. На следующий день к 12 часам дня я приказал собрать всех служащих и явился уже официально в сыскную полицию в Малом Гнездниковском переулке.

Я обходил выстроившихся служащих и знакомился с каждым. Наконец, когда мне была названа одна из записанных мною вчера фамилий, я строго уставился на носителя последней:

– Вы узнаете меня?

Вчерашний дежурный надзиратель, вытянув руки по швам, смущенно ответил:

– Так точно, господин начальник, личность ваша мне знакома, а где видел, не припомню.

Говорил он, видимо, искренно.

– А пальто мое разыскали?

Тут он вспомнил, лицо его вытянулось, зрачки расширились, кровь бросилась в голову.

– Надеюсь, вы сами знаете, что остается вам сделать? – И я вопросительно на него взглянул.

Но каково было мое изумление, когда надзиратель ответил:

– Так точно, господин начальник, вернуть вам четыре рубля.

Я положительно опешил. Но внешность надзирателя решительно не выражала ни иронии, ни нахальства. Он, видимо, искренно воображал, что центр тяжести в деньгах. «Хороши же нравы!» – подумал я.

– Нет-с, милостивый государь, вы не угадали: деньги можете себе оставить, а вот прошение об отставке потрудитесь подать немедленно. Собственно говоря, вас следовало бы отдать под суд, да не хочется мне с этого начинать свою службу здесь!

То же приблизительно я сказал и его вчерашнему товарищу.

С первых же шагов мне пришлось заняться как генеральной чисткой личного состава, так и приведением в надлежащий вид помещения и внешности служащих. Косоворотки были запрещены, чиновники облеклись в форменное платье. Капитальный ремонт придал зданию сыскной полиции приличествующий государственному учреждению вид. В этом отношении Московская городская дума широко пошла мне навстречу, и когда в 1914 году я покидал Москву, то сыскная полиция и с внешней стороны отвечала самым строгим требованиям.

Сыскной аппарат

Быть может, читателю будет небезынтересно ознакомиться со структурой розыскного дела в прежней России.

Изощренность преступного мышления, корыстные вожделения людей представляют из себя обширнейшее засоренное поле, и немало труда и терпения требуется для выкорчевывания этой человеческой лебеды, часто готовой буйным ростом своим заглушить любые полезные всходы. На сыскной полиции лежит обязанность не только раскрывать уже совершенные преступления, но, по возможности, и предупреждать их. Эта сложная программа требует, конечно, и соответствующей организации, каковую и попытаюсь описать, беря за образец Москву. Та же организация, помимо столиц, существовала и в провинции, являясь осколком первой и отличаясь от нее лишь масштабом.

Вступив в должность начальника Московской сыскной полиции, я застал там дела в большом хаосе. Не было стройной системы в розыскном аппарате, количество неоткрытых преступлений было чрезвычайно велико, процент преступности несоразмерно высок. Я деятельно принялся за реорганизацию дела и, не хвалясь, улучшил его.

При каждом московском полицейском участке состоял надзиратель сыскной полиции, имевший под своим началом 3–4 постоянных агентов и целую сеть агентов-осведомителей, вербовавшихся по преимуществу из разнообразных слоев населения данного полицейского района. Несколько надзирателей объединялись в группу, возглавляемую чиновником особых поручений сыскной полиции. Эти чиновники ведали не только участковыми надзирателями и их агентами и осведомителями, но имели и свой особый секретный кадр агентов, с помощью которого и контролировали деятельность подчиненных им надзирателей. Чиновники и надзиратели состояли на государственной службе. Агенты и осведомители служили по вольному найму и по своему общественному положению представляли весьма пеструю картину: извозчики, дворники, горничные, приказчики, чиновники, телефонистки, актеры, журналисты, кокотки и др. Некоторые из них получали определенное жалование, большинство же вознаграждалось хлопотами полиции по подысканию им какой-нибудь казенной или частной службы. К этому прибавлялись даровые билеты в театры, по железным дорогам и т. п. Такого способа вознаграждения приходилось волей-неволей держаться в целях экономии – применение его давало возможность значительно увеличивать кадры агентов.

Над деятельностью чиновников особых поручений я наблюдал лично, имея для их контроля около двадцати секретных агентов.

Имена и адреса последних были известны только мне. Им вменялась в обязанность строжайшая конспирация; с ними я видался только на конспиративных квартирах, которых у меня в Москве имелось три. С помощью этих секретных агентов я мог наблюдать за действиями и поведением любого моего подчиненного, не возбуждая в нем подозрений. Эти двадцать человек были выбраны мною с большим разбором. Кадры моих секретных агентов я старался пополнять людьми, принадлежащими к различнейшим слоям московского населения. В числе их, помнится, была и старшая барышня с телефонной станции – весьма ценный агент, – довольствовавшаяся театральными и железнодорожными билетами, коробками конфет и духами; был и небезызвестный исполнитель цыганских романсов, вечно вращавшийся в театральном мире; было и два метрдотеля из ресторанов, наблюдавших за кутящей публикой, и агент из бюро похоронных процессий, и служащие из Казенной палаты, Главного почтамта и пр.

Эти агенты не столько вели общее наблюдение, сколько употреблялись мною в отдельных нужных случаях. Обычно им давалось определенное задание: проследить такого-то, проверить того-то и т. д.

Но для чего, спросят, быть может, было создавать целую иерархическую лестницу в розыскном деле, где один агент, проверяя другого, в то же время подвергался и сам тайной поверке и наблюдению?

Жизнь показала всю необходимость подобного метода.

Например, бывали такие случаи: мне становилось известным, что в таком-то месте организовался притон-клуб, где всякие шулера жестоко обыгрывают в «железку» доверчивых посетителей. Я отдавал приказ надзирателю соответствующего района пройти с ночным обходом в этот клуб и в случае обнаружения азартной игры – его закрыть. Надзиратель делал обход, но запрещенной игры не оказывалось. Повторные обходы имели тот же результат. Между тем жалобы продолжали ко мне поступать. Обходы надзирателя становились подозрительными, и я приказывал чиновнику особых поручений соответствующей группы проверить действия надзирателя.

Иногда этот чиновник и обнаруживал злоупотребления, но случалось, что сведения чиновника совпадали с рапортом надзирателя, между тем жалобы на притон продолжались. Тогда я прибегал к своим секретным агентам, не заинтересованным (хотя бы в силу своей конспиративности) в делах надзирателя и чиновника, и с их помощью обнаруживалась преступная корысть того и другого. Оказывалось, что надзиратель заблаговременно извещал хозяина притона о предстоящем обходе и, получая за это соответствующую мзду, делился с чиновником.

Иногда случалось, что надзиратели по лености и нерадению относились спустя рукава к порученному делу или, чтобы отделаться, принимались сообщать всякие небылицы, свидетельствующие об их энергии и старании. С помощью тех же секретных агентов истина и здесь выяснялась очень скоро, и пристыженный надзиратель быстро терял вкус к самовосхвалению и выдумкам.

Словом, благодаря этому контролю над контролем мне вскоре же удалось внедрить в сознание моих подчиненных, что начальник следит сам за всем и в курсе всего происходящего, что, конечно, сильно подтянуло моих людей.

Для довершения описания агентурной сети следует упомянуть еще о так называемых агентах-любителях. Часто воры, не поделившие добычи, присылали кляузные письма, жалуясь друг на друга; бывало, что какой-нибудь скупщик краденого, обуреваемый завистью к «коллеге», перекупившему у него под носом выгодную партию «товара», являлся в полицию и со смаком выдавал «конкурентов». А то случалось, что люди, чающие заработать пятерку, десятку, а то и четвертную (сообразно ценности сведений), приходили ко мне и предлагали сообщить данные по интересующему меня делу. Эта разновидность агентов приносила тоже свою пользу.

Итак, каждый участковый надзиратель, прослужив несколько лет в своем участке, с помощью своих постоянных агентов и многочисленных агентов-осведомителей имел возможность самым подробным образом изучить и территорию, и состав ее населения.

Обычно всякий переулок, всякий дом, чуть ли не всякая квартира были ему известны, что, конечно, значительно облегчало дело розыска.

Каждый надзиратель по моему требованию обязан был составлять ежемесячные ведомости, где по подробным рубрикам разносились им количество и род происшедших за месяц в его участке преступлений. Шестого числа каждого месяца эти ведомости со всех районов присылались ко мне, и, просматривая их, я знал точное количество убийств, грабежей, краж, мошенничеств и насилий, происшедших в том или ином московском участке, равно как и число открытых и не раскрытых еще преступлений. На основании этих ведомостей специальный чиновник-чертежник вычерчивал кривые по родам преступлений и по каждому району отдельно и составлял общую картограмму, каковая и вывешивалась в моем служебном кабинете. Таким образом, я мог постоянно следить за состоянием преступности в любой части городской территории, и если кривая краж в таком-то участке несообразно повышалась, по сравнению с той же кривой другого района, то я обращался к градоначальнику, прося его подтянуть соответствующего участкового пристава, со своей же стороны я нажимал на участкового надзирателя. В результате – усиление наблюдения за неблагополучными районами, и как следствие – резкое понижение соответствующей кривой к следующему же месяцу.

В ряде предыдущих очерков я указывал на те приемы, которые практиковались сыскной полицией для раскрытия преступлений и задержания виновных. Теперь я опишу способы, употребляемые ею для предотвращения или, вернее, уменьшения их числа.

Конечно, в таком крупном центре, как Москва, ежедневные правонарушения неизбежны, но эпидемия преступлений, несмотря на свою хроническую форму, не всегда одинаково сильна, она то ярко вспыхивает, то сильно понижается в зависимости от более или менее успешной борьбы с нею. Эта эпидемия, как и всякая другая, имеет свои очаги, на кои обычно и направляла свои усилия сыскная полиция.

Кривая преступлений всегда резко повышается в праздничное время, т. е. во время двухдневного закрытия магазинов, лавок и всяких торговых предприятий. Праздничным отдыхом преступники пользуются для производства самых дерзких и крупных краж и преступлений. К Рождеству, Пасхе, Троице и Духову дню вся окрестная «шпана» стягивается в столицу в надежде на «легкий заработок».

Помню, что в первый год моего пребывания в Москве я на Рождестве чуть не сошел с ума от огорчения. 27 декабря было зарегистрировано до шестидесяти крупных краж с подкопами, взломами, выплавливанием несгораемых шкафов и т. п., а о мелких кражах и говорить нечего: их оказалось в этот день более тысячи. Из этих цифр явствовало, что город наводнен мазурьем и мне надлежит вымести из него этих паразитов. С этой целью я решил произвести облавы. Частичные, мелкие облавы стали производиться чуть ли не ежедневно, но вскоре же опыт показал, что средство это недостаточно; действительно, преступные элементы при приближении незначительного наряда полиции частью благополучно скрывались, а если и попадались люди, не имеющие права жительства в столицах, то, будучи отправлены на родину этапным порядком, вскоре бежали оттуда и вновь появлялись в Москве («Спиридоны Повороты»), где и пребывали до следующей поимки. Этот своеобразный «перпетуум мобиле» приводил меня в отчаяние. Но, не имея возможности осилить его, я прибег к паллиативному средству: если не в моих силах было устранить этих мошенников раз и навсегда из Москвы, то я мог все же на горячее праздничное время их обезвредить. Для этого нужно было, чтобы в праздничные дни эти нежелательные элементы находились бы либо на пути следования к своему местожительству, либо в самом местожительстве, наконец, в крайнем случае, на обратном пути в Москву, словом – только не в самой Москве.

Этого мне удалось достигнуть с помощью грандиозных облав, о каковых я и хочу рассказать.

Три-четыре раза в год я давал генеральные сражения российским мошенникам.

Технически организовать облаву было нетрудно, так как силы сыскной и наружной полиции Москвы были для этого достаточны.

Сложность этого способа борьбы заключалась в том, что приходилось соблюдать строжайшую тайну о дне и часе облавы, не только от своих служащих, но и от чинов наружной полиции, между тем как в «экспедиции» принимало участие более тысячи человек. Дней за десять, иногда за восемь, а то и за пять до больших праздников я приказывал моим надзирателям, чиновникам и агентам собраться в полиции часам к 7 вечера якобы для ознакомления с каким-либо новым циркуляром или для получения от меня общих указаний по очередному сложному делу. Когда люди были собраны, им объявлялось, что сегодня ночью облава. После этого никто из них уже не только не выпускался из помещения, но им строжайше запрещалось даже разговаривать по телефону. В состоянии «арестованных» они пребывали до ночи, т. е. до самого начала действий.

Вместе с тем я просил градоначальника нарядить мне в помощь тысячу городовых, человек пятьдесят околоточных и десятка два приставов и их помощников. К ночи городовые стягивались в один общий исходный пункт (часто во дворе при жандармском управлении), к ним присоединялись мои люди. Руководители получали подробные инструкции, и глухой ночью начиналась облава.

Для большего успеха отрядам предписывалось следовать шагом до определенного места, а оттуда пускаться бегом и возможно быстрее оцепить намеченный район, квартал или группу домов, подлежащих осмотру.

Внезапность атаки играла огромную роль, сильно уменьшая шансы скрыться для преследуемых преступных элементов. По просьбе некоторых московских газет редакции их извещались за час до начала облавы, и уведомленные сотрудники их тотчас приезжали ко мне.

Когда подлежавшие осмотру районы были уже окружены полицией, в назначенный час мне подавался автомобиль, и я в сопровождении трех-четырех хроникеров выезжал на место действия, а на следующее же утро в газетах появлялись подробные, мелодраматические отчеты, не лишенные жути, образности и фантазии, сообразно индивидуальным особенностям их авторов. Помнятся мне несколько таких моих выездов к Хитрову рынку, в так называемые Кулаковские дома. Эти вертепы, эти клоаки, эти очаги физической и моральной заразы достойны описания.

Огромные, каменные сараи, сдаваемые сплошь под ночлежные квартиры. Эти многочисленные квартиры содержались и эксплуатировались относительно разбогатевшими, но всегда крайне темными личностями (часто скупщиками краденого, тайными винокурами и просто мошенниками). Городские и частные ночлежные дома, при всем своем убожестве, имели все же некоторую организацию, кой-какой служебный персонал, а посему являлись как бы комфортабельными гостиницами по сравнению с этими ночлежными углами, решительно предоставленными собственной участи и «культурным» потребностям их хозяев и обитателей.

В каждом этаже находился длинный общий коридор, куда выходили двери всех квартир. Двери эти, по требованию полиции, никогда не запирались на замок. Толкнув такую дверь, я быстро входил с отрядом, и если помещение было в первом этаже, то люди мои кидались к окнам, предупреждая побеги.

Квартиры состояли обычно из 2–3 комнат, из которых одна была «дворянской». Носила она это пышное наименование вследствие того, что вместо нар в ней находились кровати с некоторым подобием тюфяков и ночевка в ней стоила целый пятак; на нарах же люди устраивались копейки за три; для кого же и эта цифра была велика, те приобретали за копейку право спать на полу, под нарами, за печкой и в т. п. менее привилегированных местах.

Угол первой комнаты всегда был огорожен грязным пологом, за которым находилась «квартира» хозяина или хозяйки этой ночлежки.

Прежде всего агенты кидались за этот полог, и при обыске почти всегда обнаруживалось краденое.

Если бы произвести химический анализ воздуха этих помещений, то надо думать, что, наперекор законам природы, кислорода в нем не оказалось бы совсем.

Что представляли из себя обитатели этого логовища? Мне кажется, что, суммируя героев горьковского «Дна» с героями купринской «Ямы» и возведя эту компанию в куб, можно было бы получить лишь приблизительное представление об обитателях Кулаковских ночлежных квартир.

Быть может, чувствительные, но мало вдумчивые люди спросят: как могло правительство терпеть подобные очаги всевозможной заразы?

Но что же было делать. Эти ночлежки, как и дома терпимости, вызывались самой жизнью, и волей-неволей приходилось их терпеть. Без них куда девались бы непреступные, хотя бы опустившиеся люди? Ведь плата в ночлежных домах не всем была доступна; организовать же бесплатные, сколько-нибудь благоустроенные, помещения не представлялось возможным, так как, при крайней нетребовательности простого русского человека, это значило бы взять на себя заботу о квартирах чуть ли не для половины России. Да, наконец, помимо гуманитарных соображений, уничтожение Кулаковских и им подобных квартир не повело бы ни к чему. Они выпирались жизнью в силу сложных социальных условий, и уничтожение этих скученных центров имело бы непосредственным последствием лишь распыление их по всей территории города, что только бы затруднило общий надзор за ними.

Наше появление вызывало сильное смятение. Впрочем, опытный взор и в этом смятении мог бы усмотреть известную последовательность и закономерность. Добрая половина жильцов оставалась сравнительно спокойной, лениво потягивалась на нарах и встречала нас возгласами вроде: «Ишь, сволочи, опять притащились! Не дают покоя честным людям!» У этих «флегматиков» можно было бы и не спрашивать документов – они были, конечно, в исправности.

Не то делалось с другой половиной ночлежников! Они в ужасе рассыпались по помещению, забивались за печки, прятались под нары, лезли чуть ли не в щели.

За хозяйской перегородкой очищали место, и мы приступали к опросу и поверке каждого. Жутью веяло от этих людей, давно потерявших образ и подобие Божие: в лохмотьях, опухшие от пьянства, в синяках и ранах от недавних драк, все эти бывшие, а иногда даже и титулованные люди внушали ужас, жалость и отвращение.

Впрочем, бывали случаи, когда среди этих бывших чиновников, офицеров, актеров, докторов и публицистов вдруг проявлялись проблески давно замерших переживаний человеческих, и больно и смешно было подмечать эти переживания, столь не гармонирующие со звериным обликом их носителей. Эта группа бывших интеллигентов производила наиболее тягостное впечатление.

– Где постоянно живешь? – спрашиваешь босяка.

И вдруг эта карикатурная личность, став в позу, тоном провинциального трагика заявляет с пафосом:

– Уж пятый год, как отчий дом я променял на это пышное палаццо! – при этом соответствующий жест в сторону нары.

– Твой паспорт? – спрашиваешь старую полупьяную проститутку.

– А вот мой паспорт! – и женщина делает невероятно циничный жест.

– Как звать? – говорит пристав какому-то типу с чрезвычайно гордой осанкой, но без штанов.

– А вы кто такой?

– Ну ладно, кто такой! Не видишь? Пристав!

Фигура без штанов презрительно шипит:

– Пф-ф-ф! Пристав?! Я иначе как с начальником и разговаривать не стану.

Вдруг из-за занавески высовывается голова, затем протягивается рука, и заплетающийся язык произносит:

– Аркадий Францевич, будьте великодушны, одолжите двугривенный, до завтра, parole d'honneur! Ну что вам стоит?! А выпить – во-о как хочется!

Иногда пороешься в кармане и протянешь рублевку. Словно не рука, а обезьянья лапа вырвет у тебя бумажку или монету, а за пологом уже слышится лирический восторг:

– Господи Ты Боже мой!!! Какое, какое благородство!..

Там, в глубине комнаты, какая-то пьяная-распьяная женщина, очевидно, из бывших шансонеток, пытается кокетливо шевелить лохмотьями, заменяющими ей юбку, и, игриво подмигивая, испитым сиплым голосом поет: «Смотрите здесь, смотрите там!» При этом оголяет уродливые, отекшие ноги. А перед тобой в это время мелькают и «коты», и «хипесники», и шулера, и просто жулики.

Дышать нечем, в висках стучит, а на душе тошно, и плохо отдаешь себе отчет в том, где ты и что с тобой. Где сон – где явь?!

Разбив это людское стадо на чистых и нечистых, т. е. на людей с неопределенными документами и на тех, у кого документы либо не в порядке, либо отсутствуют вовсе, я первых оставлял в покое, вторых отправлял в полицейские участки, причем для разбивки по участкам приходилось руководствоваться довольно своеобразным признаком: чем меньше следов одежды имелось на человеке, тем в более близкий участок он направлялся, так как сострадание и чувство стыдливости не позволяли подвергать людей без штанов прогулке через весь город, да еще при двадцатиградусном иногда морозе.

Приведенные в участки поились в 6 часов утра горячим чаем, каждому выдавался фунт хлеба и кусок сахару. На следующий же день им распределялось тюремное белье, обувь и одежда, и, согретые, одетые и накормленные, люди препровождались в сыскную полицию, где мы и приступали к выяснению личности каждого.

Для этого у нас имелись и антропометрические приспособления, и дактилоскопические регистраторы, и целый фотографический кабинет с архивом.

Но о том, как производилась эта операция опознания, – я расскажу как-нибудь в другой раз.

Если прибавить к этому, что при сыскной полиции имелись и собственный парикмахер, и собственный гример, и обширнейший гардероб всевозможнейшего форменного, штатского и дамского платья, то читатель получит, быть может, хотя бы некоторое понятие и представление о серьезном техническом оборудовании розыскного аппарата времен Империи.

Предпраздничные облавы дали прекрасные результаты, и помнится мне, что на четвертый год моего пребывания в Москве была Пасха, не ознаменовавшаяся ни одной крупной кражей. Рекорд был побит, и я был доволен!..

Иван Егорович

При Московской сыскной полиции имелся так называемый стол приводов. Служил он как для опознавания приводимых преступников, скрывавших свои истинные и уже зарегистрированные полицией имена, так и для регистрации людей, впервые попавшихся в преступлениях. Десятки лиц ежедневно дефилировали перед этим столом, а в дни облав по его спискам проходило иногда даже по нескольку сот человек.

«Столом приводов» в течение 25 лет заведовал некий Иван Егорович Бояр – личность весьма примечательная. Этот маленький, толстый человек угрюмого вида, из бывших ротных фельдшеров, за служебную практику свою пропустил такое множество людей и до того, что называется, набил себе глаз, что в конце концов стал проявлять чуть ли не сверхъестественную прозорливость: окинет лишь беглым взглядом и почти безошибочно определяет профессию данного человека.

Он был широко известен в преступном мире и пользовался у него если не любовью, то известным престижем и уважением.

Иван Егорович, несмотря на свою постоянную мрачность, не только не тяготился службой, но даже любил ее, как любит артист свое дело. Не было для него большего удовольствия, как уличить во лжи скрывающегося под чужим именем мошенника и, порывшись в пыльных регистрах, в антропологических и дактилоскопических отметках, доказать непререкаемо какому-нибудь Петрову, что он вовсе не Петров, а Карпов, такой-то губернии, уезда, волости и деревни, и имеет за собой столько-то судимостей.

При допросах он бывал обычно лаконичен и сух; но когда того требовало дело, пускался и на хитрости, часто до смерти запугивая своих невежественных «клиентов» необычным видом антропометрических приборов.

Мне вспоминается несколько сценок из обширнейшей практики Ивана Егоровича.

– Как звать? – спрашивает он у здоровенного малого, только что приведенного с облавы.

– Похомов, Николай. – Бояр исподлобья окидывает его проницательным взглядом.

– Судился?

– Не то что не судился, а и свидетелях-то у мирового не бывал!

– Врешь, негодяй!

– Ей-Богу, чистую правду говорю!

– А ну-ка, давай пальчики!

Парень, с помощью Ивана Егоровича, проделывает дактилоскопическую операцию; снимок подводится под формулу и через некоторое время аналогичный разыскивается в архиве. Похомов Николай оказывается Сидоровым Иваном с тремя судимостями у мирового и четвертой – в окружном суде. Тут же и фотографическая карточка. Иван Егорович бегло переводит взор с карточки на Сидорова и как ни в чем не бывало начинает читать:

– Сидоров Иван, такой-то губернии, уезда и волости, столько-то лет. Православный. Отбыл в таком-то году по приговору мирового судьи такого-то участка 3 месяца тюрьмы за кражу.

Пауза и строгий взгляд на вора. Затем дальше:

– По приговору мирового судьи такого-то участка отбыл 6 месяцев тюрьмы тогда-то.

Опять пауза и опять взгляд на Сидорова.

– По приговору такого-то судьи, тогда-то и столько-то.

И, наконец:

– По приговору Московского окружного суда был присужден к арестантским ротам на 4 года за то-то. А вот и мурло, – говорит Иван Егорович, поднося фотографию к носу допрашиваемого.

Сидоров, выслушивая этот «curriculum vitae», приходит в сильное волнение, переминается с ноги на ногу и затем, мотнув как-то в сторону шеей, неожиданно выпаливает:

– Да это же, Иван Егорыч, Еще до военной службы было!..

А то вот еще картинка.

Подходит к столу какой-то босяк. Вид его жалок и смешон: без штанов, на ногах опорки, вместо верхнего платья – одна лишь жилетка. Лицо, распухшее от пьянства, лишено всякого выражения.

Кто он? Что он? Чем существует? – известно одному Богу… и Ивану Егоровичу.

Последний окидывает его взглядом, быстро какими-то путями приходит к заключению и, не поворачивая головы, протягивает к босяку руку со словами:

– Подавай присягу!

– Извольте получить, Иван Егорович! – говорит босяк и, вынув поспешно из жилетного кармана наперсток и нанизав на палец, покорно его протягивает Бояру.

Что дало повод Ивану Егоровичу распознать мгновенно в босяке портного – остается для меня тайной.

С «присягой», т. е. наперстком, портные не расстаются. Она является своего рода эмблемой их труда и традиционно хранится ими, как зеница ока, при всяких даже самых безотрадных жизненных обстоятельствах.

Всех свежих преступников, т. е. людей, впервые попадавшихся в преступлениях, тотчас же регистрировали за «столом приводов» и снимали с них фотографии и дактилоскопические снимки, производя вместе с тем и антропометрические измерения. В тех случаях, когда вина очевидна, но преступник продолжал запираться, Иван Егорович, играя на темноте и невежестве простого русского человека, прибегал к своеобразному методу запугиванья и нередко достигал цели.

– Так как же-с? – говорил он какому-нибудь вору. – Не твоих рук дело?

– Нет, Иван Егорыч, как перед Истинным – не виновен!

– Ладно! – заявляет Бояр. – Разувайся!

– А это зачем же, Иван Егорович?

– А вот увидишь – зачем. Ну, поворачивайся живей!

И пока жертва с упавшим сердцем снимала сапоги, Бояр принимался действовать. Он с шумом придвигал особую платформочку, на цинковой доске которой виднелся черный рисунок следа, куда ставилась нога, подлежащая измерению; потрясал в воздухе огромным циркулем, служащим для измерений объема черепа; для большего эффекта у него имелся и предлинный нож, который он натачивал тут же бруском.

После больших колебаний напуганный преступник выкладывал огромную грязную ножищу, и Иван Егорович, быстро отметив ее особенности, с брезгливостью говорил:

– Ты, подлец, хоть помыл бы ноги, а то – просто противно! Убирай вон ножищу, я тебя с другой стороны общупаю! – И, схватив циркуль, подходил к жертве. – А ну-ка, что это ухо слышало?! – и он мерил ухо. – А где здесь точка? – и он ножку циркуля прикладывал к выпуклой части лобной кости. – А что, доктор, – обращался он к какому-нибудь агенту, – глаза выворачивать будем?

– А то как же! – отвечал «доктор».

Тут часто нервы жертвы не выдерживали, и она с воплем молила:

– Отпустите вы, Иван Егорыч, душу на покаяние. Мочи нет! Ведь это что же такое?! Эвона у вас тут и ножи, и струменты разные наготовлены. Нет, уж я расскажу все по совести, что там запираться?!

Когда же вся эта «фантасмагория» не приводила к желанным результатам, то Иван Егорович, выходя из себя, принимался ворчать себе под нос:

– Эка! Выдумали разные циркули и думают всякого мошенника распознать! Дать бы ему раза два в морду или всыпать полсотни горячих – ну, и заговорил бы! Тоже – антропология!..

Мне говорили, что ныне Иван Егорович совсем опрохвостился и рьяно служит большевицкой чека, изощряясь в своем искусстве. Уже не над уголовным элементом, а над нашим братом!

Психопатка

В приемной при Московской сыскной полиции был вывешен, по моему распоряжению, плакат, в котором говорилось, что начальник сыскной полиции принимает по делам службы от такого и до такого-то часа, но в случаях, не терпящих отлагательства, – в любой час дня и ночи.

Однажды как-то ранней весной я засиделся в служебном кабинете до позднего вечера, разбираясь в ряде срочных дел, как вдруг около полуночи слышу, подкатывается к управлению автомобиль, и вскоре дежурный чиновник докладывает:

– Господин начальник, там какая-то дама в трауре желает непременно вас видеть.

– Меня? В такую пору?

– Да, я ей предлагал в общем порядке сделать заявление, но она, указывая на плакат, говорит, что дело не терпит отлагательства, и непременно желает обратиться к вам лично.

Я с досадою пожал плечами:

– Ну, что же, зовите.

Ко мне в кабинет вошла еще не старая женщина, довольно миловидная, вся в черном, с крепом на голове, и, подойдя к столу, упала в кресло. Закрыв лицо платочком, она, слова не говоря, принялась рыдать.

– Бога ради, сударыня, успокойтесь, не волнуйтесь и расскажите, в чем дело?

Барыня продолжала рыдать, и вскоре у нее началась икота, нервный смех, словом, все признаки истерики. Я поспешно предложил стакан воды и, дав время успокоиться, снова спросил:

– Скажите, что случилось?

– Ах, мое горе безгранично, я так потрясена.

– Я вас слушаю, сударыня, говорите.

– Господин начальник, у меня пропал кот Альфред!..

Я от неожиданности разинул рот, вытаращил глаза, а в душе поднялась волна негодования.

«Ах ты дурища этакая!..» – подумал я, но не успел произнести слова, как моя странная посетительница затрещала безудержно, безнадежно, не переводя дыхания:

– Да, господин начальник, чудный, дивный, несравненный сибирский кот, с этакими зелеными глазищами и огромными, пушистыми усами, – и дама, вытаращив глаза и надув щеки, постаралась изобразить всю красоту пропавшего кота.

– Послушайте, сударыня, неужели вы думаете, что у меня есть время заниматься подобными пустяками? Сделайте ваше заявление в моей канцелярии, и меры к розыску вашего животного будут приняты.

– Ах, как вы можете, господин начальник, называть постигшее меня горе пустяками!.. Хороши пустяки, когда я не ем, не сплю и лишилась покоя. Да знаете ли вы, что Альфреда моего я любила больше мужа, больше жизни (тут дама истерично взвизгнула), да и как можно было не обожать его? Ведь это был не только красавец, но и удивительный ум. Ах, господин начальник, до чего он был умен! Скажешь ему, бывало, Альфред, прыг мне на плечо, и он тотчас же, изогнув грациозно спину и взмахнув хвостом, делал тигровый прыжок и оказывался моментально на плече!..

– Послушайте, сударыня, – начал было я, но она перебила:

– И заботилась же я, г. начальник, о моем милом котике! Я не только внимательно следила за его желудком, но и стремилась предугадывать все его желания.

Дама опять заплакала.

– Так, может, его никто и не крал? – сказал я, сдерживая улыбку. – А он просто покинул вас и бродит сейчас где-нибудь по крышам. Не забывайте, сударыня, ведь март месяц!

Моя собеседница презрительно на меня поглядела и, пожав плечами, сухо, но с достоинством промолвила:

– Мой Альфред никогда подобной подлости не сделал бы.

Я нажал кнопку и вызвал в кабинет агента Никифорова.

При Московской сыскной полиции имелся так называемый летучий отряд из 40 примерно человек. В него входили специалисты по разным отраслям розыска. В нем имелись: лошадники, коровники, собачники и кошатники, магазинщики и театралы – названия, происходящие от сферы их деятельности. Для читателя такое подразделение покажется, быть может, и странным, между тем оно необходимо, так как, во-первых, кражи резко отличаются друг от друга способами их выполнения, а во-вторых, места сбыта ворованного различны. Следовательно, весьма важно иметь постоянных агентов, специализирующихся каждый в своей области.

Вызванный мною Никифоров был кошатником и собачником и проявлял недюжинные способности в своем деле. Словно сама природа создала его для этого амплуа. Даже в его внешности было что-то собачье: сильно вывернутые ноги, как у таксы, манера склонять голову набок, прислушиваясь, и способность при волнении заметно шевелить ушами.

Описав приметы пропавшего кота, я приказал Никифорову, особенно на этот раз, постараться.

После долгих слез, заклинаний и мольбы дама, наконец, отпустила мою душу на покаяние, и, вернувшись домой, я, утомленный, крепко заснул.

Во сне я видел Альфреда. На следующее утро, едва усевшись в своем кабинете, я был потревожен Никифоровым, вошедшим ко мне с большим узлом.

Альфред был найден!

Когда я на письменном столе развязал узел, то в нем оказался действительно очаровательный сибирский кот, каковой, изогнув колесом затекшую спину, принялся разевать розовый ротик и беззвучно мяукать.

– Куда прикажете его деть? – спросил Никифоров.

– Да посадите пока в свободную камеру, но не забудьте закрыть окно.

– Слушаю, г. начальник.

Я позвонил даме по телефону, прося явиться за найденным Альфредом. В трубку я услышал лишь задушевный крик.

Через четверть часа она примчалась на автомобиле и, сияющая, ворвалась ко мне в кабинет.

– О, благодарю, благодарю вас, господин начальник!.. Недаром же я обратилась именно к вам! Я знала, что нет для вас невозможного. Неужели, неужели же мой Альфред найден?! – и она крепко потрясла мне руку. – Но где же он?

– Сейчас вам его принесут. Он посажен в камеру.

– О!.. В камеру!.. Господин начальник!.. – укоризненно протянула она.

– Не мог же я его хранить на сердце, сударыня?!

– Конечно, ну, а все-таки!..

Трудно описать дикую радость ее, когда появился Никифоров, любовно неся в руках Альфреда. Слезы умиления, безумные поцелуи, тискание, прижимание к сердцу. Альфред тут же проявил свой недюжинный ум и явно признал хозяйку.

– Г. начальник, разрешите мне поблагодарить вашего дорогого, милого, симпатичного Никифорова?

– Пожалуйста, сударыня, я ничего не имею…

Каково было мое удивление, когда она вынула пятисотрублевую бумажку, прося передать ее Никифорову.

– Нет, нет, сударыня, такой суммы я принять ему не позволю: вы избалуете мне людей. Да, наконец, что же вы хотите, чтобы завтра же Альфред ваш опять исчез? Нет, не вводите людей в искушение.

Наконец, уговорились на 100 рублях, и обрадованный Никифоров, получив столь неожиданную награду, долго и упорно шевелил в этот день ушами.

Часть II

Убийства и их расследование

1. Мой дебют

В самом начале 900-х годов я был назначен начальником Рижского сыскного отделения. В ту пору я был новичком в сыскном деле, а потому не без робости принял это назначение. Рига и тогда была крупным центром с весьма пестрым населением, особенно преобладали латыши и немцы, а следовательно, в борьбе с преступностью приходилось учитывать и их психологию, весьма своеобразную и мало схожую с русской.

Судьба отнеслась ко мне строго и с места в карьер предъявила мне на разрешение ряд сложных задач.

В первые же месяцы моей службы в городе вспыхнула эпидемия убийств, весьма свирепого свойства. Так, в центре города за православным собором на том месте, где находится теперь эспланада, а в ту пору простиралась голая пустошь, вечерами плохо освещаемая редкими керосиновыми фонарями, был обнаружен убитый мальчик, гимназист 17 лет Детерс, сын местного богатого купца, игравшего заметную роль в городском самоуправлении. Тело мальчика было истерзано: множество ножевых ран, поломаны ребра, сломан нос, выбит глаз; на шее кровоподтеки. Характерно, что изо рта убитого был извлечен кусок мяса, оказавшийся первой фалангой мизинца. Этот кусок мизинца, как и общий вид трупа, не оставлял сомнений в отчаянной самозащите убитого. Это было тем более вероятно, что Детерс был очень крепкого телосложения и, как оказалось, много занимался спортом.

Убийство, видимо, было совершено с целью грабежа, так как все карманы покойного были выворочены. Известили несчастных родителей и узнали от них, что у сына, видимо, были похищены золотые часы с инициалами, подарок отца за хорошее учение, да бумажник, в котором могло находиться всего лишь несколько рублей.

Мной немедленно были оповещены как местные ломбарды, так и ювелирные магазины. Мои агенты рассыпались по городу и принялись обшаривать все подозрительные притоны. Обыскали известных полиции скупщиков краденого, и я с часу на час ждал, что похищенные часы будут обнаружены и таким образом в моих руках будет нить для отыскания убийц. На третий день после убийства на Задвинье, у ночной чайной близ понтонного моста был обнаружен новый труп, в котором мы узнали Ганса Ульпэ, по прозвищу Грешный Затылок. Ганс Ульпэ, как вор-рецидивист, был хорошо известен рижской полиции. Попадался он обыкновенно в кражах некрупных, при допросах не завирался, с легкостью выдавая своих сообщников. У Ульпэ был размозжен затылок, и в оскаленных зубах торчала записка; на ней значилось: «Собаке собачья смерть». Примерно через неделю после этого убийства был в пригороде убит и ограблен фурман (извозчик). Еще через несколько дней опять в Задвинье – дворник.

Я положительно растерялся.

Тщетно мои люди рыскали по городу в надежде уловить какой-нибудь слух, наводящий на след, – все было напрасно.

Взвешивая и обдумывая происшедшее, я пришел к заключению, что в городе орудует шайка, так как если Ганс Ульпэ, как человек хилый, и мог стать жертвой единоличного нападения, то трудно было предположить то же об убийстве Детерса, хотя бы по количеству и роду повреждений, ему нанесенных. Вряд ли и извозчик, ехавший на пролетке, мог подвергнуться нападению, ограблению и убийству одним человеком. С другой стороны, убийцы и грабители были размаха некрупного, так как довольствовались столь скромной добычей, а записка, извлеченная изо рта Ганса Ульпэ, была написана корявым почерком малограмотного человека и этим самым давала как бы некоторое указание на ту социальную среду, в каковой и следует разыскивать преступников. Конечно, если бы подобного рода преступления мне пришлось бы расследовать, скажем, десятью годами позднее, т. е. уже в бытность мою в Москве, то задача моя сильно упростилась бы, так как в деле этом имелся бесценный след – я говорю об откушенном мизинце. Этот мизинец при помощи дактилоскопии явился бы визитной карточкой убийцы, но в тот рижский период дактилоскопия еще не применялась полицейскими органами и розыск обходился лишь антропометрией.

Таким образом, придя к заключению, что все эти убийства являются делом рук шайки, членами которой состоят, по-видимому, низкопробные мазурики, я и направил все силы розыска на городское мазурье этого калибра. Совершенно неожиданно, недели через полторы-две после убийства Детерса, родители его сделали мне дополнительное заявление: они указали, что, кроме часов и бумажника, у покойного похищен и серебряный портсигар с эмалевым украшением в виде двух ласточек в уголке – подарок его дяди.

– Отчего вы не заявили мне об этом раньше? – спросил я их.

Они ответили, что их сын не всегда носил портсигар при себе, но что, пересмотрев все вещи покойного, портсигара они не нашли, а потому полагают, что он был при их сыне в момент убийства.

Вновь оповестил я ломбарды и магазины и в тот же день получил ответ из ссудной кассы Граупнера, что портсигар, подходящий по приметам, был недели полторы тому назад заложен. По предъявлении его Детерсам он был ими опознан.

Я допросил кассира и оценщика ссудной кассы. Кассир решительно ничего не помнил, а оценщик заявил, что будто припоминает, что портсигар был заложен женщиной высокого роста с полным, несколько одутловатым лицом. Более точных примет он указать не мог. Само собой разумеется, что имя, проставленное на налоговой квитанции, оказалось подложным и принадлежавшим какой-то давно умершей женщине. Пришлось прибегнуть к мерам героическим: по воровским притонам, ночлежным домам, вертепам и «ямам» были временно задержаны все зарегистрированные воровки, мошенницы, сводни высокого роста, препровождены в сыскную полицию и в количестве около сотни душ поодиночно предъявлены оценщику ссудной кассы. Ни в одной из них он не признал женщины, закладывавшей портсигар.

Дней за пять до этих «смотрин» меня известил заведующий колонией малолетних преступников из Роденпойса о побеге одного из своих питомцев, некоего воришки Александра Круминя, прося меня разыскать его. Александр Круминь не раз попадался в кражах и был известен полиции. Уведомленные о его побеге агенты, производя в притонах вышеописанные облавы, наткнулись в ночлежном приюте «Булит» на Задвинье и на Александра Круминя.

Попытались у него выведать сведения о ряде убийств, недавно происшедших в городе, но мальчишка лишь выразительно свистнул и не без гордости заявил:

– Чтобы я, «шкет», да «налягавил» на товарищей, этого не дождетесь. Если Наташка Шпурман не выдала, то от меня и подавно не дождетесь.

Его спросили, откуда он знает, что Шпурман допрашивали. На это он заявил, что Шпурманша всюду рассказывает, какой кукиш поднесла она не только шпикам, но и самому «лелькунгс Кошкас» (главному начальнику г-ну Кошко). Мальчишка говорил, очевидно, о только что состоявшемся осмотре оценщиком задержанных высокорослых женщин. Я пожелал лично допросить Круминя.

– Послушай, Сашка, – сказал я ему, – хоть ты и «шкет» и не «лягавый» (доносчик), а все-таки подумай над тем, что тебе предстоит. Ты третий раз бежал из колонии и знаешь, что за это полагается жестокая порка. Если будешь запираться, то я со своей стороны попрошу заведующего колонией прибавить тебе и от меня ударов пятьдесят; расскажешь же подробно и толком, что говорила Шпурман, обещаю избавить тебя от порки вовсе, сам выбирай.

– Нет, господин начальник, вы хоть насмерть меня запорите, а выдавать не стану.

Так я и не добился от него ни слова. Однако из невольных разглагольствований Круминя о «достойном» якобы поведении Шпурман «на смотринах» невольно создавалось впечатление, что женщина эта может и знать кое-что о недавних убийствах, а потому все внимание розыска я направил на нее.

Судьба этого опустившегося существа была поистине трагична: происходила она из хорошей зажиточной семьи, выросла в довольстве и кончила местную женскую гимназию. Тут приключился у нее несчастный роман, длился он недолго, и Наталья с ребенком на руках была брошена любовником. Семья от нее не только отвернулась, но и прокляла. Ребенок скоро умер, и осталась она одинока, без всяких средств, без привычки к труду, да еще с подмоченной репутацией. Падение ее быстро завершалось: сначала более или менее длительные незаконные связи, затем Шпурман пошла по рукам и, наконец, очутилась в доме терпимости. Задыхаясь в этой клоаке, она сумела, наконец, из нее вырваться. Теперь пути к честному труду были закрыты, и оставалось лишь приобщиться к уголовщине, что Шпурман и сделала, приобретя вскоре славу скупщицы краденого и ловкой укрывательницы воров. Неоднократное пребывание в тюрьме не способствовало ее возрождению, и к описываемому времени Шпурман пала окончательно и бесповоротно. К этому времени присоединилась еще пагубная привычка к водке, и часто городовые подбирали ее под заборами в бесчувственном виде и отвозили в участок для отрезвления. Пила она, как говорили, запоем.

Я пожелал лично и немедленно ее допросить. Мне не повезло: Шпурман оказалась в пьяной полосе и, что называется, лыка не вязала. Я сдал ее на руки моей агентше Эмме Зеринг, отпустил последней известную сумму и просил ее принять на себя роль благотворительницы и выходить Шпурман.

В ту пору мне плохо. Еще были ведомы глубины человеческого падения, зачерствелость преступных сердец и часто неисцелимая жажда преступных вожделений. Мне наивно представилось, что к Шпурман следует подойти с лаской, с увещеванием, и я надеялся, что под влиянием горячей проповеди растает у нее лед и на сердце.

Вызвав ее к себе, я начал так:

– Садитесь, Шпурман. Я с радостью вижу, как вы преобразились. Вы снова стали человеком и, надеюсь, не временно, а навсегда. Добрая женщина, вас приютившая, сделала поистине хорошее дело, подняв вас сейчас до уровня, на который вы имеете право по рождению, воспитанию и образованию.

И, словно растроганный этими словами и звуком собственного голоса, я вытащил платок из кармана и, помигав выразительно, высморкался. Покаюсь, однако, что роль кликушествующего миссионера мне решительно не удалась. Шпурман огорошила меня словами:

– Такой большой и такой глупый. Вы положительно принимаете меня за дуру. Во всяком случае, вашей агентше, меня приютившей, я очень признательна.

И, подумав, она рассказала мне следующее:

– Вы, конечно, желаете выпытать у меня что-либо о последних убийствах? Так скажу вам на то, что родились вы в рубашке: не ворвись в мою жизнь два привходящих обстоятельства, и калеными клешами не заставили бы вы меня говорить. Я так ненавижу людей, я так глубоко презираю общество, выбросившее меня из своих рядов, я так проклинаю судьбу и небо за ниспосланный на мою земную долю ужас, что всякое зло, всякое убийство наполняют мое сердце отрадой. В этих грабителях, мошенниках и убийцах я склонна видеть заступников, сводящих за меня счеты с этой подлой, часто от жира бесящейся средой, меня заклевавшей. Скажу откровенно, что не только выдавать убийц я бы не стала, но сочла бы своим радостным долгом посодействовать им в укрывательстве. Но, как я уже говорила, в данном случае имеются обстоятельства, принуждающие меня поступить иначе. Эти негодяи убили Ганса Ульпэ, моего любовника, и за его смерть я желаю мстить. Тем более что в убийстве этом есть и моя невольная вина: с пьяных глаз я проболталась убийцам, спустившим мне портсигар Детерса, о том, что имена их известны через меня и Ульпэ. Ганс же пользовался репутацией человека ненадежного, легко выдававшего всех и каждого, попадаясь в кражах. До меня дошли слухи, что у шайки убийц ночью в саду Аркадия на Альтюнасской улице было совещание, на котором порешили устранить опасных свидетелей – Ульпэ и меня. Я было не поверила этим слухам, но, к ужасу моему, Ульпэ был убит на следующий день. И теперь я на очереди. Конечно, жизнь для меня не красна, но при одной мысли о смерти меня охватывает животный страх. Вот почему берите карандаш и бумагу, записывайте, я назову вам главаря и членов шайки, убивших и гимназиста, и Ганса, и извозчика, и дворника. Я вздохну свободно лишь после того, как все они будут у вас под замком. Меня же пока оставьте здесь, в камере, под охраной, мне будет спокойнее. Если вам нужен законный повод для моего задержания, то знайте – портсигар убитого закладывала я.

И Шпурман назвала мне главаря шайки Карла Озолинша. Он как злостный преступник давно был известен рижской полиции.

Отец его и вся его семья, жившая в уезде, были темными преступниками.

Из членов шайки Шпурман назвала беглого каторжника, циркового атлета Христофорова (по кличке Капут), Иоанна Бозе, лишившегося мизинца после убийства Детерса и прозванного потому Фингергутом. Остальных двух имеющихся якобы членов шайки Шпурман не знала, но о них лишь слышала. Она тут же заявила, что Фингергут сразу после убийства мальчика, боясь быть узнанным по недостающему пальцу, уехал в Нижний. Христофоров скрывается в городе у своей «шмары» (любовницы) Лейцис, а главарь Озолинш выехал к отцу в деревню.

Слова ее в точности подтвердились. Христофоров был арестован у своей любовницы; о Бозе я телеграфировал в Нижний начальнику сыскного отделения, переслав последнему фотографическую карточку этого давно у нас зарегистрированного мазурика, и недели через две Бозе был привезен в кандалах из Нижнего. С главарем шайки пришлось повозиться. Его сельский адрес хотя и был нам известен, но дело осложнялось тем, что родной дядюшка его служил писарем в волостном правлении, а следовательно, в случае запроса о месте пребывания Озолинша последний был бы им извещен.

Пришлось выработать иной план.

Наступал конец весны, т. е. время, когда скупщики овечьей шерсти разъезжают по губернии, скупая товар. Я в Риге знавал одного такого скупщика и после долгих уговариваний упросил его взять меня и моего агента Швабо с собой в турне в качестве приказчиков.

Ранним утром подходили мы втроем к хутору старика Озолинша. Хутор этот стоял на открытом поле. За ним в полуверсте виднелась дубовая роща. Приближаясь к хутору, я заметил на дворе какое-то смятенье.

Кто-то выбежал из дому, перепрыгнул через забор и помчался к дубовой роще. Но когда мы вошли в самую усадьбу, то нам представилась весьма мирная картина: старуха вязала чулок, старик на крылечке покуривал трубку, а две «луне кундзинь» (молодые девицы) приплясывали, подпевая популярную латышскую песенку – «Тудулин, сегадин, пастельниэкумс танцен».

Поздоровавшись, мы сообщили причину нашего приезда и принялись рассматривать и сортировать предложенную нам к покупке овечью шерсть. Весь день провели мы за этой операцией, тут же обедали, пили чай, но, не покончив со всей партией, отложили нашу работу до утра. От зоркого наблюдения не могла ускользнуть некоторая как бы тревога хозяев. Они то о чем-то шептались, то грустно вздыхали, а то становились вдруг неестественно веселыми.

На ночь нам отвели мезонин, окнами выходящий как раз на дубовую рощу. Я решил дежурить поочередно со Швабо всю ночь.

Часа в два утра, наблюдая за двором, я увидел одну из хозяйских дочерей, шмыгнувшую с корзинкой в руках по двору. Девушка вышла за ворота и направилась к роще. Я осторожно сошел вниз и шагах в трехстах за ней последовал.

Ночь была лунная, светлая. Осторожно согнувшись, перебегал я от куста к кусту. Так я добежал чуть ли не до самой рощи.

Девушка вошла в нее и, пройдя несколько шагов, остановилась и поставила к подножию старого дуба, одиноко росшего на небольшой полянке, корзину. Махнула как-то рукой, словно что-то бросая, и поспешно пошла обратно домой. Я остался наблюдать за тем, что будет дальше. Мне думалось, что корзина поставлена на условное место и что вот из лесу выйдет кто-либо за ней.

Было около четырех часов. Светало, хотелось спать, и я зевнул, закрыв глаза и сладко потянувшись. Открыв их, я чуть не подпрыгнул.

Что за черт, корзина исчезла. В изумлении я протер глаза. Случай казался невероятным: ведь на мое зевание пошло секунд пять, много десять, между тем и самому ловкому человеку понадобилась бы, по крайней мере, минута, чтобы перебежать поляну, схватить корзину и утащить ее в лес. Я пребывал в полном недоумении, но вдруг, осененный мыслью, сразу успокоился: разбойник, конечно, сидел на дереве и просто подтянул к себе корзину.

Ведь недаром девушка, ее принесшая, что-то швырнула, как мне показалось; конечно, она закинула конец веревки на одну из ветвей дуба. Наблюдать далее казалось излишним: не вступать же мне в единоборство с убийцей, тем более что мне пришлось бы быть на открытой поляне, а ему за прикрытием ветвистого дерева.

Я вернулся и так же тихо пробрался в мезонин.

Разбудив Швабо, я рассказал ему о результатах моего наблюдения, и, растолкав нашего скупщика шерсти, мы совместно выработали ближайший план. Мы условились утром для видимости провозиться над разбором шерсти часа полтора-два, после чего наш «патрон» даст хозяину задаток и заявит ему, что явится с подводами завтра, произведет окончательный расчет и увезет закупленную шерсть. Все так и произошло: рано утром появились: «пенс» (молоко), «скабапутра» (латышская каша) и даже пара бутылок «аллус» (пива). Если в корзинке был такой же завтрак, подумал я, то «птичка Божья» не голодает. Дав задаток и распрощавшись, мы направились по дороге, но, конечно, не в ту сторону, откуда пришли, а как бы продолжая наш обход и покупки. Сделав здоровый крюк, версты в четыре, мы вновь вышли на дорогу и отправились к станции. Здесь мы расстались: наш скупщик вернулся в Ригу, а мы со Швабо направились в ближайший уездный город Вольмар. Здесь, взяв десять урядников, мы вернулись на эту же станцию и двинулись к хутору Озолинша. Шли мы нарочно медленно и, не доходя до него, даже присели покурить на высоком открытом холмике. Я зорко следил за усадьбой. На ней повторилось в точности то же, что и в прошлый раз: общий переполох, а затем какой-то человек перебежал двор, перемахнул через забор и пустился наутек к дубовой роще.

Я направил Швабо с тремя урядниками на хутор для производства тщательного обыска, а сам с оставшимися семью человеками кинулся к роще. Окружив полянку все с тем же дубом, я крикнул разбойнику:

– Эй, ты, Карл Озолинш, слезай!

Ответа не последовало. Мы внимательно всматривались в густое дерево, но Озолинша не было видно. Не получив ответа, мы кинулись с топорами к старому дубу, намереваясь его срубить, но из-под вершины дерева щелкнул выстрел, и один из урядников, раненный в плечо, выронил топор. Мы разбежались и, прикрывшись деревьями, открыли беспорядочную стрельбу.

– Не стреляйте, – заорал Озолинш. – Я сдаюсь! – и, швырнув на землю револьвер, стал медленно сползать с дерева.

Он тотчас же очутился в наручниках. Оказалось, что у убийцы было сооружено целое логовище в ветвях дуба, своего рода крепкий замок, обнесенный со всех сторон, так сказать, живым трельяжем.

Мы вернулись на хутор, обыск был в полном разгаре.

Дом Озолинша оказался сушим интендантским складом: в подвале и на чердаке были обнаружены целые батареи сахарных голов, цибики чая, пуды кофе, огромное количество мануфактуры и т. п.

Среди разных бумаг была найдена и квитанция Вольмарской ссудной кассы на золотые часы, оказавшиеся принадлежащими Детерсу.

Вся почтенная семейка была мною арестована и под конвоем привезена в Ригу. Таким образом, недельки через две после этого в моих руках находились не только главарь шайки, но и два видных ее члена, причем против каждого из них имелись веские улики.

Против главаря Озолинша ломбардная квитанция на заложенные часы; против Христофорова говорила записка, вынутая изо рта Грешного Затылка, написанная рукой его, Христофорова; привезенный из Нижнего Фингергут не мог сколько-нибудь правдоподобно объяснить потерю фаланги мизинца. Эти улики да ряд противоречий на перекрестных допросах заставили их, наконец, сознаться. Но остальных двух членов шайки, о которых глухо упоминала Шпурман, все они назвать наотрез отказались. Впрочем, эти два «молодца» попались значительно позднее и по другому делу, причем были присуждены по совокупности преступлений.

Судьба участников этой далекой кровавой драмы была весьма разнообразна: главарь Озолинш был приговорен к пожизненной каторге, но, пробыв в Сибири года четыре, бежал оттуда, появился в Риге и свел счеты с несчастной Шпурман, размозжив ей голову ударом топора, за что и был повешен по приказанию начальника карательной экспедиции Орлова. Христофоров и Фингергут, приговоренные к двадцатилетней каторге, отбывали ее вплоть до революции, после чего вернулись обратно в Латвию. «Шкетишка» Круминь сделал головокружительную карьеру. Этот «обещающий» мальчик, как я слышал, играет ныне видную роль в европейских дипломатических кругах. Что же касается моего Швабо, то на днях газеты сообщили об его аресте в Совдепии, где он занимал должность начальника Московского уголовного розыска. Если газетные сведения точны, то не встречать мне уже, конечно, Швабо на этом свете.

2. Гнусное преступление

Как-то в конце пасхальной недели 1908 года явился ко мне на прием сильно напуганный человек, по виду мелкий купец, и, чуть ли не заикаясь от волнения, рассказал следующее:

– Всю жисть, господин начальник, мы прожили, можно сказать, по-честному, мухи не обидели и немало добра людям сделали, а вот под старость эдакая напасть приключилась… И чем только Бога прогневили, сказать не умею!

– Да говорите толком, в чем дело?

– Да дело мое необыкновенное, не знаю просто, как и приступить. Начну с самого начала. Сами мы теперь третий год живем на отдыхе, в своем домишке на Остоженке, – я, супруга моя Екатерина Ильинична да сынок Михайла. А до того времени 20 лет свою торговлю мелочную имели и капиталец, слава Богу, приобрели. Квартера у нас порядочная, кухарку держим и вообче живем не хуже людей. С месяц тому назад сынок мой уехал в Пензу спроведать невесту – жених он у нас, – и остались мы с Ильиничной вдвоем. Ну-с, хорошо-с! И говорит вчерашний день супруга моя: «Хорошо бы, Лаврентьич, нам в баню сходить (это я Терентий Лаврентьевичем прозываюсь), а то за праздничные дни обкушались мы с тобою, невредно бы веничком попариться да поту повыпустить». Что ж, говорю, разлюбезное дело. Отправились. Помылись мы на славу и с кумачовыми лицами вернулись домой. А дома, конечно, самоварчик ждет, разные булочки сдобные да разносортное варенье. Распоясались мы, жена освежила личико студеной водицей, и, благословясь, сели мы за чай. Выпили мы с ней стаканчика по четыре и в такое благорасположение пришли, что просто и не рассказать: на душе покойно, телеса приятно разогреты, в утробе одно удовольствие, а в комнате так светло и уютно, в уголке лампада перед иконой горит. Сидим, молчим и молча радуемся. Вошла в комнату кухарка и, обращаясь ко мне, говорит: «Вот давеча, пока вы были в бане, пришло вам письмецо», – и протягивает мне его. Я поглядел на конверт, письмо иногороднее. «Уж не от сына ли?» – подумали мы.

– А вы разве почерка сына не узнали?

– Да где его там разобрать? Сами мы не больно грамотны, да и сын не гораздо хорошо пишет. Ну, однако, распечатали. Оказалось, от сына. Вот оно, я захватил с собой.

Я пробежал письмо глазами. В нем довольно корявым почерком было написано:

«Дорогой наш родитель, Терентий Лаврентьевич, и дорогая мамаша, Катерина Ильинична, шлю вам с любовью низкий сыновний поклон и прошу вашего благословения, навеки ненарушимого. Четвертую неделю пребываю в Пензе и невестой моей и ейными родителями премного доволен. С ними встретил светлые праздники и взгрустнул между прочим, что вас со мной не было.

Хоть Пасху провожу и без вас, однако вас не забыл и посылаю вам посылку на три пуда весом, а что в ней находится, не сообщаю – это вам суприз будет, а только Пенза славится платками, перчатками и разными фруктами, но это я говорю только так, для обману, в посылке совсем другой товар находится. Затем пожелаю я вам всего хорошего, ждите меня домой недельки через две-три.

Остаюсь вашим любящим и покорным сыном Михаилом Терентьевичем Шишкиным».

Мой посетитель продолжал: