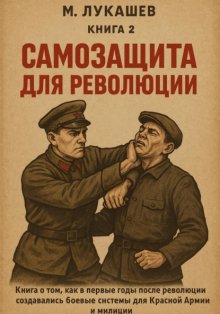

Самозащита для революции бесплатное чтение

Глава1 Штыковой плюс рукопашный

«Век девятнадцатый – железный, воистину жестокий век» армии всего мира встретили еще с кремневыми ружьями и заряжавшимися с дула бронзовыми или чугунными пушками, почти такими же, какие стреляли в восемнадцатом, семнадцатом и даже шестнадцатом веках, а вот заканчивали это самое – «железное» столетие уже под пулеметные очереди и рёв стальных крупповских орудий. Невероятно возросшая огневая мощь породила даже бесконечные споры между, как их называли, «штыкопоклонниками» и «огнепоклонниками», которые ставили под сомнение даже саму целесообразность сохранения на вооружении штыка. Столь мизерным, максимально стремящимся к нулю представлялось им значение штыкового боя в современных сражениях. И потребовался горький опыт Первой мировой – «траншейной» войны с ее бесконечными кровавыми схватками в тесном пространстве своих или чужих окопов для того, чтобы высокопоставленные военные головы полностью осознали значение рукопашного боя и в современной войне.

Первоначальные обширные наступательные действия сменились затяжной позиционной войной. Воюющие стороны зарылись глубоко в землю, построив укрепленные огневые точки, мощные блиндажи, тысячи километров окопов, ходов сообщения, проволочных заграждений в несколько рядов. И сколько бы часов подряд ни «долбила» артиллерия вражеские укрепления, занять их удавалось только после того, как противника «выковыривали» штыками из его траншей. А точнее, не одними только штыками. Тесное пространство окопов диктовало свои условия схватки: штыком здесь уже нельзя было орудовать так же свободно, как в открытом поле. Классический штыковой бой былых времен, когда хватало штыка и приклада, слишком часто превращался в остервенелый рукопашный, где в ход шли ножи, кинжалы, саперные лопатки и прочий шанцевый инструмент, собственные руки, ноги и даже зубы. Разумеется, теперь сразу же прекратились ученые дискуссии о снятии с вооружения «архаичного штыка». Больше того, пожалуй, впервые с XVI-XVII века военное руководство вновь обратило особое внимание не только на штыковой, но и на рукопашный бой.

«Солдат должен уметь не только стрелять, но и драться. Шаблонные приемы удара штыком, которым обучали в мирное время, не могли применяться на практике», – констатировали немцы.

Французы снабдили своих солдат специальными кинжалами для ближнего боя. А капитан Андре Лафарг в книге «Пехотная атака в настоящем периоде войны», вышедшей в военном 1916-м году, делился опытом усиленной подготовки своих солдат к штыковым атакам даже во фронтовых условиях: «Мы жаждали неудержимого… штурма, а потому хотели внушить всем людям желание рукопашного боя – того самого, перед которым колеблется каждый человек…»

Специальные руководства по рукопашному бою издаются в Англии и даже в Соединенных Штатах, которые вступили в войну позже всех. Принятое в разгар войны бельгийское наставление «Фехтование на штыках» в особом дополнении приводило английские методы обучения рукопашному бою.

Именно тогда, в огне Первой мировой родился прообраз особых ударных групп, которые на Западе именуют «коммандос», а у нас – армейским спецназом. Эти небольшие по численности отряды весьма тщательно комплектовались и вооружались специально для ближнего боя. Они вели разведку, проникая в траншеи, брали языков, проводили деморализующие противника ночные налеты, уничтожали огневые точки. И похоже, что в тесной связи со всеми этими обстоятельствами появилось тогда самое маленькое войсковое подразделение в составе десяти бойцов – «отделение», и даже еще меньшее, всего из трех человек, – «звено», от которого впоследствии отказались.

Иллюстрации из английского наставления по рукопашному бою времен Первой мировой войны.

Фотографию такой немецкой, специально оснащенной боевой группы численностью в отделение опубликовал журнал «Огонек» с вопросом: кто сильнее – отборные германские бойцы или наши корниловцы из ударных воинских частей? Ответ же состоял в том, что фотоснимок корниловцы нашли на трупе одного из солдат именно этого, уже уничтоженного специального отряда.

Вполне естественно, что послевоенные уставы всех стран теперь уже уделяли большое внимание обучению и штыковому, и рукопашному бою. Германия, военно-техническая мощь которой была сильно ограничена жесткими условиями мирного Версальского договора, усиленно наверстывала в передовом обучении пехоты, в частности, рукопашному бою. Так, кроме всего прочего, солдат специально тренировали в ведении боя ножом. Исходное положение имитировало ситуацию, которая не раз возникала в подлинном ближнем бою: инстинктивный захват вооруженной руки. Начиная схватку, каждый из единоборцев левой рукой захватывал вооруженную учебным ножом руку партнера за запястье. В борьбе нужно было освободить из захвата руку и нанести точный удар ножом. В немецкой армии также всячески поощрялись спортивно-клубные занятия боксом и джиу-джитсу.

Американцы записали в своем новом уставе: «Солдат, устремляющийся в атаку, имеет преимущество морального превосходства над обороняющимся… Успех такой атаки может быть обеспечен только тогда, если солдаты воодушевлены желанием схватиться с противником грудь с грудью и, если они надлежащим образом обучены и воспитаны».

Аналогичное французское наставление требовало: «Штыковому и рукопашному бою должны быть обучены все бойцы… Задача будет заключаться в том, чтобы воспользоваться неожиданностью для быстрого и сильного прямого удара (удара штыком, ногой, кулаком и др.). Кроме того, необходимо твердо знать, куда нужно наносить удар… Все должны быть в состоянии уметь употребить приемы нападения и защиты, чтобы никогда не быть захваченными врасплох…»

Даже не слишком могущественная Польша, которой отводилась передовая роль в противостоянии с Россией, старалась не отставать от других и, как обычно, копировала французские образцы: «Обучение штыковому и кинжальному бою должно совершаться простым способом, но систематично и последовательно… Этого можно достигнуть только посредством частых упражнений, путем поединков на местности, в окопе и т.п. Не следует ограничиваться только штыковым боем – кинжал, приклад, лопата, топорик, кирка-мотыга и т.п. также могут часто служить оружием рукопашного боя. Солдат пехоты даже без оружия должен уметь броситься на неприятеля и победить его. И этому исключительному способу борьбы необходимо его обучать».

Так было во всех странах. Во всех, кроме Советского Союза. И это несмотря на то, что революционные военные формирования имели давние традиции рукопашного боя. Еще в преддверии восстания 1905-го года рабочие дружины не только обучались стрельбе и бомбометанию», но и упражнялись в кулачном бою. В 1917-м красногвардейцы, выделенные для охраны Ленина от агентов Временного правительства, владели как стрелковым оружием, так и приемами самозащиты. Военные специалисты только что созданной Красной армии, в значительном большинстве – бывшие офицеры старой армии, понимали, какое большое значение приобрело умение бойцов вести ближний бой. И когда с началом Гражданской войны в стране было введено обязательное всеобщее военное обучение мужского населения (Всевобуч), то в его программу наряду со штыковым боем было включено изучение некоторых простейших приемов бокса и французской борьбы. Вместе с тем, существенное и явно отрицательное влияние на развитие военного рукопашного боя оказал сам характер боевых действий в ходе противостояния красных и белых.

Эта война никогда не превращалась в позиционную, а значение в ней кавалерии заметно превалировало над ролью пехоты. На смену штыковым боям с неизбежной рукопашной пришли бои сабельные. Справедливо отмечая явное ослабление внимания к штыковому, а следовательно, и к рукопашному бою в Красной армии и объясняя его причины, начальник Учебно-строевого управления ГУРККА Л. Малиновский писал так: «Культура штыка в старой русской армии была высоко развита и, занимая почетное место до империалистической (Первой мировой – М. Л.) войны, составляла значительное звено в системе подготовки и воспитания пехоты. После империалистической и первой полосы Гражданской войны в практической работе по подготовке Красной Армии обучение штыковому бою хотя и осталось, но потеряло то место, которое ему было отведено прежде… Характер Гражданской войны, за вычетом некоторых участков Западного и Туркестанского фронта, отличался той особенностью, что, как правило, атака крайне редко доходила до рукопашной схватки».

В связи с этим вполне справедливым и откровенно критическим замечанием, имеет смысл бросить ретроспективный взгляд на то, как обстояло дело с обучением штыковому и рукопашному бою в старой русской армии. Точнее, только штыковому, так как официально существовал только этот термин, а термин «рукопашный бой», то есть бой без оружия, в армейских учебных руководствах вообще отсутствовал точно так же, как отсутствовало обучение ему военнослужащих. И совершенно правильно заметил один из ветеранов ленинградского самбо полковник М.А. Ларионов: «В армии бою без оружия не обучали. Ни водном уставе до революции его не было». Действительно, рукопашного, а в некоторых деталях и штыкового боя формировались в изустной «унтер-офицерской академии» и передавались из поколения в поколение, минуя официальные воинские учебные документы. Генералы, на чьей ответственности лежала постановка обучения, не слишком обременяли себя заботой о полезных нововведениях. И уже, конечно, не снисходили до унтер-офицерских «мелочей». Вот уставы и говорили лишь о «классическом» штыке, забывая порой даже о «работе» незаменимым в бою прикладом. Только после Русско-японской войны, где уступавшая врагу в военно-техническом отношении армия очень успешно действовала и штыком, и прикладом (порой даже злоупотребляя этим), появилось первое достаточно подробное описание способов совместного использования со штыком также и приклада. Но вы ошибетесь, если решите, что это генералитет успел так быстро сделать необходимые выводы. «Пособие военным инструкторам. Фехтование и борьба на штыках» написал известный московский частный преподаватель Александр Иванович Люгарр, а издало в 1908 году Правление Офицерских фехтовальных курсов Гренадерского корпуса, где он преподавал. В разделе «Борьба на штыках» Люгарром были «указаны практические приемы, наиболее применимые на войне (в свалках)», то есть в ближнем бою. Он писал: «Введение вновь в армии фехтования на штыках есть несомненно, результат опыта последней войны, доказавшей бесспорную важность штыка. Обучение в армии штыковому бою производится по уставу («Обучение штыковому бою» Высочайше утверждено 11 апреля 1907 года. – М. Л.). Этот устав, предъявляющий огромные требования, указывает и дает слишком скудные средства для выработки из нашего солдата искусного штыкового бойца, чего можно достигнуть только при хорошем руководстве. Такого руководства у нас еще нет… В этой части конспекта указаны приемы штыкового боя, более применимые во время штурма (во время атаки – М. Л.). Но нужно обладать большой фантазией, чтобы представить картину рукопашной схватки, когда приходится сражаться с врагом почти грудь с грудью и когда солдат бывает вынужден работать прикладом не менее, чем штыком. Устав, на который мы уже ссылались, также упоминает о действиях прикладом, но ровно ничего не разъясняет по этому поводу».

Но хотя Люгарр и опирался на опыт недавней войны, разработанная им система если и была хороша, то лишь для долговременного воспитания искусного фехтовальщика, но отнюдь не для массового обучения солдат. При всем том предусматривалось немало положительных моментов: использование для штыкового удара подвижных чучел на катках, вольный бой в фехтовальном снаряжении с заменой штыков пружинными клинками с мягким наконечником, бой двоих бойцов против троих, троих против пятерых и т.п. В схватке активно использовался как штык, так и приклад, включая и удар им снизу, который в западных наставлениях появился только уже в годы Первой мировой. Вместе с тем, Люгарр игнорировал такое действенное в рукопашном бою дополнительное средство, как удары ногами, подножки с ударом цевьем на «сверхблизкой» дистанции, как это было у Ощепкова. Главным же недостатком являлось то, что практическое осуществление подобной сложной и дорогостоящей программы обучения являлось крайне сомнительным. Что на деле и оправдалось.

С таким небогатым багажом подошли наши бойцы и к Первой мировой, и Гражданской войне.

В некоторых работах высказывалось мнение, что во время Гражданской красноармейцы китайской национальности обучали своих российских товарищей по оружию боевым приемам ушу.

Насколько я могу судить, первым эту спортивно-историческую легенду пустил в оборот А.Н. Медведев в своей книге «Как дрались в НКВД»: «Экзотические для людей, не искушенных в искусстве рукопашного боя, приемы часто попадали в арсенал отечественных рукопашников через китайских, корейских и японских мастеров, по той или иной причине делившихся тайнами своего искусства.

Это началось задолго до Октябрьской революции, а после нее, в Гражданскую войну, своих соратников в многочисленных красногвардейских и партизанских отрядах обучали китайские воины-интернационалисты. Среди них попадались мастера самых разных стилей кунг-фу.

И если до революции сават, джиуджитсу и «китайский бокс» были доступны, как правило, людям из разведок и охранки, то после нее приемы защиты и нападения широко распространились… Многие корейско-китайские приемы пришли в Россию раньше, чем о них узнали в других европейских странах» (стр. 203-204).

Оставляя на совести автора такие нелепости, как дореволюционный «китайский бокс», «корейские мастера» и широкое послереволюционное распространение иностранных систем в нашем гражданском обществе, я не могу не сказать об «интернациональной передаче китайского опыта».

Эти бездоказательные предположения представляются мне совершенно неосновательными. Действительно, в годы мировой войны в Россию завозили китайцев для замены на тяжелых и неквалифицированных работах призванных в армию россиян. Действительно, многие из этих задавленных нуждой и беспощадной эксплуатацией людей вступили в Красную армию и участвовали в боях. Однако же фактов упомянутого обучения никто и нигде не зафиксировал. Из уважения к теории вероятности можно согласиться, что могли быть какие-то исключительные единичные случаи показа отдельных приемов, но налаженного в армии такого обучения быть ни в коем случае не могло и действительно не было. Не тот это был контингент и гипотетических учеников, и инструкторских кадров и совсем не то время для организации обучения.

В действительности же, все ограничивалось тем, что к строевому пехотному уставу в 1919-м году было введено дополнение «Обучение штыковому бою», а В 1920-м принята Программа по физической подготовке запасных частей Красной Армии с впервые введенным разделом «Владение холодным оружием». В том же году принято «Временное руководство по велению рукопашного боя». Это был первый случай появления в наших нормативных армейских материалах термина «рукопашный бой», хотя приемов собственно рукопашного боя в обучении реально еще не появилось. Такими вот скромными были результаты на тот период.

Совсем не зря говорят, что самым постоянным является все временное. В 1929-м году появилось второе, исправленное издание, которое на этот раз именовалось «Временное руководство по обучению рукопашному бою в РККА». Истекшие долгие девять лет потребовались только для того, чтобы дополнить средства рукопашного боя ударами ноги и использованием в схватке подручных предметов.

Вышедшее через год третье издание, теперь уже как «Временное руководство по штыковому бою в РККА», фактически утратило следы рукопашного боя не только в названии, но и в самом тексте.

Нельзя сказать, что никто не догадывался о необходимости обучения красноармейцев искусству ближнего боя. Но, к сожалению, как это у нас до сих пор водится, разумные идеи уходили в песок, да и материальная сторона подводила. А ведь еще в 1923 году Президиумом Высшего совета физической культуры при ВЦИК была разработана Программа физической подготовки Красной Армии. Хотя и не лучшим образом отредактированная, она достаточно точно отвечала требованиям времени. В Программе говорилось: «Как бы ни высоко стояла современная техника военного дела, все же судьба отдельного боя, отдельных стычек и схваток нередко решается силою холодного оружия и рукопашной; кроме того, умение владеть холодным оружием и умение пустить в ход собственные кулаки и ноги имеет чисто моральное значение, дает каждому воину уверенность в своих силах до самого последнего момента и сознание, что он не беззащитен, пока у него в руках есть оружие или, если он почему-либо лишился его и остался без всего в руках, имеет полную возможность пустить в действие собственные кулаки и ноги». Для этого Программа ставила задачу обучить каждого бойца «элементарным способам защиты и нападения (бокса, джиу-джитсу, борьбы), как на противника с оружием, так и на безоружного; кроме того, имеется в виду изучение способов доставки пленных, не желающих подчиниться воле победителя…». Однако реализована эта, совсем не плохая Программа так и не была. Пехоту по-прежнему обучали только явно устаревшим и недостаточным методам ближнего боя: штык, приклад и, как последнее «достижение», удар коленом в пах или «каблуком по подъему ноги».

С 1924-го года было введено в действие руководство «Физическая подготовка Рабоче-Крестьянской Красной Армии и допризывной молодежи», состоявшее из девяти отдельных брошюр, каждая из которых освещала один из разделов руководства. Шестому разделу была посвящена книжка «Владение саблей» и «Владение винтовкой». И лишь через год после введения нового руководства, в 1925-м, вышло пособие по его последнему – девятому разделу «Способы защиты и нападения без оружия. Французская борьба, бокс, джиуджитсу». Эти единоборства преподносились как «в общей сложности, дающие ряд весьма ценных навыков по защите и нападению без оружия».

Излагались краткие сведения об их технике и методике преподавания. Для проведения спортивных состязаний по боксу и французской борьбе были опубликованы правила. Здесь тоже посчитали, что обучающиеся сами смогут понять, как наиболее эффективно комбинировать в бою приемы этих трех совершенно разных единоборств. И сильно уповали на запрещенные приемы французской борьбы: «двойной нельсон»; «ключ», то есть загиб руки за спину в партере; рычаг локтя на своем плече; тычок пальцами в глаза и «милицейский» рычаг локтя, который вторично также описывался и в главе, отведенной технике джиуджитсу. В ней приведены удары ребром ладони, локтем, коленом и «пяткой». Рекомендовались довольно сомнительные нажатия на девять чувствительных точек, из которых четыре защищены одеждой. Приведенные далеко не в самых лучших вариантах десять приемов в стойке представляли собой: два «пальцевых» удушения; три болевых – «милицейский» рычаг локтя, поворот предплечья во внешнюю сторону и рычаг локтя вверх через свое бедро в качестве контрприема при защите от удара палкой сбоку; пять бросков – захватом за талию с толчком ладонью другой руки в подбородок, обратное бедро с нырком под «наносящую улар палкой сверху руку противника», бросок с упором стопой в живот (от захвата противника за плечи), «мельница» для обезоруживания напавшего с револьвером. И совсем уже странный бросок захватом на передний пояс и нажимом подбородком на чувствительную точку груди противника.

Для работы на земле предлагались рычаг ступни противника, лежащего лицом вниз, а лежащему на спине – «пальцевое» удушение в комбинации с рычагом локтя на своем бедре или ступне. Следует сказать, что даже эти, во многом несовершенные приемы не являлись обязательными для изучения в армии, а преподавались лишь желающим в рамках клубной работы.

Авторы брошюры, как это принято для официальных армейских документов, названы не были, но, судя по характеру приемов, терминологии и прямым текстуальным соответствиям с его последующими книгами, автором джиуджитсной главы стал наиболее известный в то время специалист В.А. Спиридонов.

Нельзя не сказать, что это заведомо неудачное руководство получило самую лестную оценку на страницах учебника для курсантов и слушателей Ленинградского военного дважды краснознаменного института физической культуры «Рукопашный бой» в 1979 году: «Большим событием в развитии физической подготовки… и, в частности, рукопашного боя было введение в действие в 1924 году руководства «Физическая подготовка РККА и допризывной молодежи»… Руководство «Способы защиты и нападения без оружия (борьба, бокс, джиу-джитсу)» значительно обогащало рукопашный бой, так как включало приемы нападения и самозащиты, а также приемы обезоруживания противника.

Приёмы джиуджитсу приведенные в наставлении «Способы защиты и нападения без оружия»

Эти руководства сыграли положительную роль в определении содержания и методики обучения приемам рукопашного боя».

Думаю, что дело было здесь не в цензуре, а если и в цензуре, то только «внутренней». Тогда говорить о какой-то неудаче в любой из сфер советской действительности было весьма и весьма не принято. Впрочем, расхвалив поначалу руководство, авторы учебника тут же были вынуждены признать фактическое положение: «Данное руководство не получило широкого распространения в Красной Армии… а подготовка к рукопашному бою в войсках проводилась по-прежнему на занятиях по строевой и физической подготовке и сводилась преимущественно к отработке подготовительных упражнений с винтовкой».

Значительно откровеннее высказались А.М. Ларионов и А.Н. Потапчук в брошюре «Развитие рукопашного боя в Вооруженных силах СССР», выпущенной тем же институтом шесть лет спустя. Хотя и им тоже пришлось, в конце концов, подсластить пилюлю, и в тех же самых словах, что и в учебнике: «Приемы, включенные в третью главу «Джиу-джитсу» для рукопашного боя в Красной Армии, не представляли никакой практической ценности, поэтому они не получили широкого распространения, но вместе с тем (?!! – М. Л.) сыграли положительную роль в определении содержания и методики обучения приемам рукопашного боя».

Однако единственным, что можно было бы назвать положительным, явился тот отрицательный опыт, который принесла эта книжка.

Вскоре, в 1927-м году, вышла в свет книга того же Спиридонова «Руководство самозащиты без оружия по системе джиу-джитсу». Предназначалась она сотрудникам ОГПУ, но была официально одобрена и Инспекцией физической подготовки Красной Армии. Однако к числу обязательных для использования в армии отнесена не была. Если спиридоновская, чисто полицейская система в основном и удовлетворяла требования правоохранительных органов тех лет, то соответствовать возросшему мировому уровню военного рукопашного боя она уже не могла. Так что в этой области мы все еще заметно отставали от заграницы.

То же самое можно сказать и об оснащении методами рукопашного боя милиции. Царская полиция сделала в этом направлении всего лишь первый шаг и, не успев сделать второго, была разогнана в феврале 1917-го. В тяжелейших условиях войны и небывало возросшей преступности место старой полиции заняли революционные студенты с трехлинейками за плечом и иные случайные люди из добровольцев, не имевшие никаких профессиональных навыков. Одиозное слово «полиция» еще тогда заменили либерально-демократическим «милиция», то есть «народное ополчение», «вооруженный народ». Насколько известно, в этот период необходимые приемы самозащиты преподавались милиционерам только в одном российском городе – Владивостоке, где в здании клуба «Спорт» вел обучение единственный в стране дзюдоист первого дана В.С. Ощепков.

Пришедшая на смену демократически-керенской пролетарская милиция обладала таким же, если не еще более низким профессиональным уровнем. Однако все более нараставшая волна преступности заставляла начать работу по «ликвидации профессиональной неграмотности», в том числе и в области самозащиты. Эта работа, проходившая не централизованно, а разобщенно, местными силами, давалась с большим трудом. Однако в столице уже с 1920 года в Московской школе милиции В.А. Спиридонов начал преподавать курсантам джиу-джитсу.

Как обстояло дело на периферии, хорошо показывают воспоминания А.М. Рубанчика: «Еще до революции в моде были книжки по джиу-джитсу, и кто из нас, тогда еще молодых ребят, не мечтал узнать приемы джиу-джитсу, чтобы, как тогда говорили, стать на голову выше незнающих эти приемы… Вплоть до 1926 года не было ни одного кружка, где бы занимались этим видом борьбы… В 1927-м году и я, попав преподавателем физкультуры в школу милиции в г. Новочеркасске, будучи знаком с борьбой и зная отдельные ее запрещенные приемы, ознакомившись также с литературой по джиу-джитсу, начал преподавать. Проработав год и накопив некоторый опыт преподавания, я тогда стремился пополнить свои знания и приобрести технику владения приемами джиу-джитсу…»

С годами у практических работников появились и свои, пусть не всегда удачные разработки, которые и ставились на вооружение. Об этом упоминает Спиридонов.

Только с 1927-го года советская милиция попала в орбиту Пролетарского спортивного общества «Динамо». Теперь в милицейских структурах тоже была задействована система Спиридонова, которая прежде культивировалась только в ОПТУ, куда входили и пограничные войска. Однако специально для милиции спиридоновское руководство 1933-го года было выпущено только в 1935-м году и без единой иллюстрации.

Что же касалось гражданского населения, то здесь отмечалось явное желание спортивных верхов воспитать у молодежи – будущих красноармейцев – некоторые боевые навыки, в том числе и рукопашного боя, и столь же явная неспособность это осуществить. Так, предложенный еще в 1924-м году Научно-учебным комитетом ВСФК проект «Примерной программы клубных летних занятий для возраста старше 16 лет» предусматривал преподавание юношам «элементов фехтования, борьбы, бокса и джиу-джитсу». Для реализации этого, понятно, возможности не было, и дальше проекта дело так и не пошло.

В те же 20-е годы в спортивно-административных структурах создавались секции, то есть отделы «защиты и нападения», ведавшие французской борьбой, английским боксом и фехтованием. Однако же сами эти виды спорта влачили довольно жалкое существование.

Стоит отметить, что в середине 20-х годов была предпринята первая и ставшая последней попытка выпуска учебных фильмов по тематике «защита и нападение», рассчитанных на широкую зрительскую аудиторию, но так до нее и не дошедших.

Еще в 1925-м году появляется «Культурфильма заграничного производства «Джиу-джитсу»» (1 час 45 минут, 415 метров). Разрешена Главным репертуарным комитетом для всякой аудитории. Отдельные моменты борьбы джиу-джитсу» (скорее, все-таки – дзюдо – М. Л.).

В следующем году Всероссийское акционерное общество Советского кино – «Совкино» – выпустило в прокат, среди прочих «физкультурных фильмов», одночастевки «Бокс» (198 метров) и «Защита и нападение» (285 метров), тоже «благословленные» ГРК «для вся кой аудитории». Упоминается в печати также кинолента «Бокс» в двух частях. Ни одну из этих лент мне так и не удалось обнаружить в красногорском киноархиве.

Как мне сообщил воспитанник Спиридонова, у того хранилась какая-то кинолента. Но, учитывая закрытый характер его системы, очень маловероятно, чтобы автором фильма «Защита и нападение» был он сам. Скорее всего, это было что-то в том духе, что описали в своей книге «Защита и нападение» Яковлев и Короновский. Судя по тому, что реклама этих кинофильмов встречается и в периодике начала 30-х годов, спросом они не пользовались. Ведь для использования их в учебном процессе было необходимо кинооборудование, которым спортивные кружки не могли располагать. Так что «культурфильмы» имели разве что исключительно пропагандистский характер, да и то весьма относительный.

Глава 2 «Антисистема» Короновского и Яковлева

Первое, что я увидел, войдя в ленинградскую квартиру Михаила Алексеевича Яковлева, была огромная штанга, разместившаяся стоймя в углу коридора. Но это была совсем не такая штанга, которые мы привыкли видеть на состязаниях и в тренировочных залах. Вместо съемных стальных «блинов» на концах ее толстенного грифа были отлиты огромные чугунные шары. Да, это была настоящая «шаровая штанга», с которой когда-то, еще в позапрошлом веке, выходили на арену цирка силачи атлеты, сейчас подобный снаряд увы, уже не увидеть даже в стенах музеев.

Едва я заметил ее, у меня мелькнула благородная, но, к сожалению, неисполнимая мысль спасти этот «вымирающий» раритет от неминуемой сдачи в металлолом сразу же после смерти ее хозяина. И я даже чуть было не попросил Михаила Алексеевича подарить мне былое оружие его «производства» для передачи в музей спорта. Но стоило лишь мне представить многотрудный процесс транспортировки такой невероятно увесистой диковины, как я тут же отказался от этой благой мысли, даже не высказав ее.

Хозяин штанги, сохранивший богатырскую стать даже на старости лет, осторожно, чтобы не повредить, пожал мою кисть, утонувшую в его объемистой лапе. Происходило это в 1967 году, всего за год до его кончины…

Михаил Алексеевич Яковлев

А был Яковлев натурой весьма колоритной. Родившись в интеллигентной семье крупного инженера, он оказался «блудным сыном», предпочтя всем университетским премудростям невероятно модный тогда профессиональный борцовский ковер. Увлекательно яркий, романтичный и празднично шумный мир цирковой арены околдовал его с юношеских лет. Когда в 1905 году под ослепительным светом цирковых огней он впервые ступил на борцовский ковер, ему исполнилось всего лишь восемнадцать. Начинал Михаил как ученик теперь уже прочно, но незаслуженно забытого Т.Я. Видемана, а затем в специальном учебном атлетическом заведении самого «Дяди Вани» Лебедева прошел очень хорошую школу. Такую хорошую, что со временем стал и сам преподавать там тяжелую атлетику. Профессиональный борец и тяжелоатлет, он объездил с цирковыми труппами (как их тогда именовали, «чемпионатами борьбы») всю Европейскую Россию, Сибирь, Кавказ и Закаспийский край.

При своих стасемидесятишести сантиметрах роста имел вес в сто два килограмма и «настоящую» борцовскую шею окружностью в полметра. Однако при всей своей впечатляющей физической фактуре, силе и хорошем владении техникой борьбы на фоне таких великих чемпионов, как Поддубный, Шемякин, Вахтуров, большой друг Михаила, и ряда других прославленных героев борцовского ковра, Яковлев оставался всего лишь фигурой второго плана.

Не следует думать, что, отказавшись пройти курс университетских наук, Михаил Алексеевич остался полуграмотным недотепой, каким нередко представляют профессиональных спортсменов. Это был вполне интеллигентный, доброжелательный человек. В 1918 году он стал главным редактором нового и весьма интересного спортивного журнала «Борец-атлет», но смог выпустить всего лишь три номера. Большевики, признававшие исключительно только «ярко-красную» прессу, журнал прикрыли. И хотя с того времени прошло целых полвека, Яковлев заметно волновался, вспоминая свой разговор по этому поводу с неким чиновным комиссаром, которому он тщетно пытался объяснить, что уже купил для очередных номеров журнала борцовскую повесть посредственного, но очень известного тогда писателя Брешко-Брешковского, потратив на это все свои деньги…

Не расставался он с профессиональной борьбой и в советское время. Сейчас уже немногие знают, что Госцирк долгое время демонстрировал в провинции профессиональные цирковые чемпионаты борьбы по образцу дореволюционных. И вплоть до 1957 года их организатором и рефери являлся Михаил Алексеевич. В двадцатых – начале тридцатых годов написал несколько книг по борьбе и подниманию тяжестей. А еще работал он старшим тренером в различных спортобществах, был судьей всесоюзной категории и почетным членом президиума секции классической (ныне греко-римской) борьбы Федерации борьбы СССР.

Покидая Михаила Алексеевича, я хотя и не унес с собой вожделенную шаровую штангу, но зато получил от него другой, не менее ценный презент – книгу «Защита и нападение», написанную им еще в 1925 году в соавторстве с ленинградским спортивным функционером В.Н. Короновским. Сначала Михаил Алексеевич своими большими и уже не очень послушными старческими пальцами тщательно соскоблил с внутренней стороны обложки анонс ка кой-то очередной работы «товарища Льва Давидовича Троцкого» и только после этого аккуратно вывел на титульном листе приятную мне дарственную надпись. Подарок был для меня действительно очень ценным. Книга являлась настоящим библиографическим раритетом не только из-за своего почтенного «возраста», но еще и как интереснейший документ своего очень непростого времени. Интересный и по содержанию, и даже по своему внешнему оформлению. На броской обложке, в стиле модного тогда в живописи супрематизма, скрещивались черные и красные линии, а большой красный круг пересекался с обведенным черно-белым контуром прямоугольником, в котором силуэтночерные боксеры вели бой.

В 20-е годы уже начинало формироваться инспирированное государственной властью общественное движение, получившее лозунг «Крепи оборону СССР!». Политическая обстановка сложилась тогда действительно достаточно напряженная, и подобные начинания являлись вполне оправданными. Создавались различного рода добровольные общества, в которых в основном молодежь, но также и люди более солидного возраста, мужчины и женщины, получали целый ряд знаний и навыков, необходимых в военное время. Необходимых не только во фронтовых условиях, но и в тылу. В первую очередь это были стрельба, защита от воздушного и химического нападения, оказание первой медицинской помощи раненым, летное дело, парашютизм, верховая езда, рубка шашкой и другое. Впоследствии это приняло форму сдачи норм на «оборонные значки»: «Ворошиловский стрелок», «Ворошиловский всадник», «Готов к противовоздушной и противохимической обороне» (ПВХО), «Готов к санитарной обороне» (ГСО) и многие другие. Но особенно выделялся в этом обширном фалеристском нагрудном «иконостасе» популярнейший значок ГТО двух ступеней («Готов к труду и обороне»). Именно этот комплекс представляет для нас с вами особый интерес, так как раздел самозащиты, обязательный не только для мужчин, но и для женщин, подготовил там не кто иной, как знаменитый Василий Сергеевич Ощепков, основоположник самбо. Однако об этом в свое время и в своем месте…

Но все это придет в будущем, а пока для этого лишь закладываются первоначальные основы. Книга Короновского и Яковлева вышла в свет всего через три года после того, как на Дальнем Востоке отгремели последние выстрелы беспощадной пятилетней Гражданской войны. В воздухе все еще витала вполне реальная угроза новых сражений. В таких условиях насущно необходимым являлось не только всемерное укрепление армии, но и какая-то военная подготовка ее молодежного резерва, обучение молодежи в рамках массовой физической культуры военно-прикладным видам спорта, которые фигурируют у авторов под объединяющим названием «Защита и нападение». Свою задачу они сформулировали следующим образом:

«В практике массовой физкультуры ощущается неотложная необходимость в компактном, но вместе с тем достаточно подробном руководстве по комплексу видов спорта, составляющих в советской физкультуре отдел «защиты и нападения». Применение этого отдела на практике задерживалось, так как в нем не было ясности и методических указаний.

Авторы этой книги делают скромную попытку систематизировать этот отдел под углом зрения массовой физкультуры. Конечно, такой большой вопрос не может быть исчерпан сразу, хотя бы данным трудом.

Предстоит целая серия поправок, улучшений и пр., и за всякие указания в этом отношении авторы будут только благодарны.

Размер книги и перегруженность повседневной работой не позволили, к сожалению, авторам более детально разработать отдел стрельбы и отдел фехтования.

Глава по борьбе написана М.А. Яковлевым, главы – вступление, бокс, фехтование и стрельба написаны В.Н. Короновским».

О неотложной важности поставленной задачи говорило уже то, что книгу опубликовало не какое-нибудь второстепенное издательство, а непосредственно «Издательство ЦИК СССР и ВЦИК», то есть верховных законодательных, исполнительных и распорядительных органов Советского Союза и Российской Федерации.

Но при всем том авторы начинают книгу, говоря о неудовлетворительной работе в данной области и о стоящих перед ними трудностях, предлагая пути их преодоления и намечая какие-то контуры организационно-методических основ работы:

«Вопрос, которому посвящена эта книга, продолжает оставаться «деликатным» вопросом среди многих других, в принципе, разрешенных, но не детализованных методически вопросов физической культуры трудящихся.

Попытка печатных периодических изданий В. С. Ф. К. развернуть дискуссию по отдельным видам защиты и нападения – борьбе, боксу, фехтованию, – не увенчалась успехом и не дала конкретных результатов. Причина этой неудачи лежит в том, что защита и нападение, введенные в серии нормального урока советской физкультуры, не нашли еще своих методических основ и форм массового преподавания. Большинство инструкторов довольно слабы в вопросах защиты и нападения. Врачи не имеют в руках достаточных данных для серьезной «борьбы с борьбою». Опыт критиков не конкретизован, опыт массовых педагогов защиты и нападения в условиях советской физкультуры недостаточно оформлен. Эти условия делают разрешение вопроса чрезвычайно затруднительным. Но почин должен быть сделан, несмотря даже на то, что многих данное разрешение вопроса не удовлетворит и, может быть, только некоторым даст мысль взять перо в руки для того, чтобы дополнить, развить, уточнить схему, изложенную в этой главе. Если это последнее будет иметь место, то и тогда цель этой книги будет достигнута.

Но в книгу вложена еще одна важная практическая мысль. Книга должна дать подробное руководство, главным образом, для инструкторов. Эта же книга должна служить руководством для начинающих и для массовиков-физкультурников по отделу защиты и нападения. Область эта такова, что для усовершенствования и усвоения требует от ученика обязательно самостоятельной работы, тренировки, вдумчивого систематического усвоения каждого приема, каждой комбинации, каждого навыка. В этом заключается необходимое условие для самых даже скромных успехов в области защиты и нападения. Здесь содержится стимул для усовершенствования функций своего тела, для постоянной работы над собой. В этих условиях, вероятно, и лежит секрет малой сравнительно популярности у нас и распространенности способов защиты и нападения. Наши массовики-физкультурники не обладают еще достаточным сознательным подходом к работе без инструктора. Мы все еще слишком много полагаемся на целительное влияние двух уроков в неделю. Мы все еще мало внедряем физкультуру в быт взрослого рабочего, который должен и может работать над собой самостоятельно, пользуясь наблюдением инструктора-массовика. V нас – русских – очень мало настойчивости, упрямства в достижении раз намеченной цели.

Защита и нападение обладают в высокой степени способностью организовывать характер, силу воли, хладнокровие, решимость, храбрость и другие весьма ценные качества, необходимые для нового человека.

Занятия защитой и нападением дают полезные практические навыки, необходимые в условиях войны.

Психика занимающегося изменяется в сторону выдержки, уверенности в себе и значительной устойчивости. Нервные реакции уточняются и ускоряются; отдельные органы, в особенности конечности, усваивают способность сложнейшей координации во времени и пространстве. Тренировка создает навык, условный рефлекс, который разгружает центральную нервную систему и делает занятия неутомительными для мозга. Защита и нападение вводит в работу крупные массы мышц (вплоть до мельчайших) и научает получать максимум результата при затрате минимума усилий.

Естественные биомеханические силы тела – сила падения, упор, трение, перемещение центра тяжести и пр. – используются при этом в полной мере и с должной экономичностью. Разнообразные и многочисленные движения шлифуют суставные поверхности и этим повышают культуру движения вообще.

Внутренние органы получают надежную опору в мускулах и костяке и вследствие усиленной работы, массажа, потоотделения и усиленных окислительных процессов оздоровляются, укрепляются и приобретают стойкость при утомлении и сопротивляемость при различного рода инфекциях.

Таким образом, защита и нападение вырабатывают целый ряд весьма ценных и здоровых психофизических качеств.

Если это так, почему же, все-таки, имеются противники защиты и нападения? Противников этих можно разбить на две категории: к первой категории относятся те, которые не знают практически ни одного из способов защиты и нападения, учиться и набираться опыта им не хочется и лень, а потому они «в оппозиции», это – легче и проще. С такими спорить трудно, да и не стоит терять времени. Ко второй группе следует отнести сознательных и отчасти справедливых критиков, указывающих в большинстве случаев на следующие минусы: 1) отсутствие методики в преподавании приемов защиты и нападения, 2) опасность нервной и мышечной перегрузки в процессе занятий, 3) отсутствие принципиальных идеологических основ, 4) отсутствие достаточного материала и результатов врачебных наблюдений и контроля над занимающимися борьбой, боксом, фехтованием.

Эти упреки имеют свое основание, но они не относятся к таким, которых нельзя было бы изжить. Защита и нападение включают в себя сильные, если можно так выразиться, средства физического развития, и применять их следует, конечно, не по желанию и внутреннему убеждению каждого отдельного инструктора, а руководствуясь определенными указаниями науки.

Стоит все-таки установить, что заниматься защитой и нападением должны и могут все без исключения, начиная с 15-летнего возраста. Действительно – защита и нападение в программе советской физкультуры обнимает собой ряд практически полезных и необходимых навыков, которые можно регулировать и выбирать по силам, возрасту, полу и степени физической подготовленности каждого занимающегося. Стрельба, фехтование, борьба, бокс дают достаточное количество ступеней, на которые может встать занимающийся по своему выбору, по своим силам и по указанию инструктора и врача.

Кроме того, физиологическое влияние занятий каждым видом защиты и нападения можно усилить или ослабить в зависимости от силы группы занимающихся. Степень достижений также должна учитываться и регулироваться возрастом и общим физическим состоянием. В юношеском возрасте до 18 лет в период формирования организма, в период усиленной работы сердца, нагрузка не может быть большой, и сильное мышечное напряжение не должно иметь места. Следовательно, возраст 15—18 лет является возрастом подготовительным к достижениям в отдельных видах защиты и нападения. В этом возрасте ученику следует преподавать отдельные приемы и сноровки, рассчитанные, преимущественно, на ловкость и быстроту и требующие небольшого кратковременного напряжения с последующим отдыхом и отвлекающими движениями.

Костяк учеников в этом возрасте еще не окреп, поэтому целый ряд приемов защиты и нападения, влекущих за собой сдавливание и задержку дыхания, резкое бросание на землю, падение на спину, удары в область головы, не должны применяться вовсе.

С 18-летнего возраста к ученикам, достаточно изучившим основные приемы, применяется уже метод плановой методической тренировки. Под тренировкой, прежде всего, следует понимать повышение активности и укрепление внутренних органов, ведающих жизненно важными функциями организма, т.е. сердца и легких. На втором месте стоит развитие становой мускульной силы и силы конечностей. Следовательно, тренировка в этом понимании носит общий характер и имеет задачей укрепить и улучшить отправления всей человеческой машины в целом. Следовательно, метод тренировки должен быть согласован с общими методическими занятиями данной группы и служить как бы усилением этих занятий в сторону выработки большей выносливости, большей силы, большей сопротивляемости и большей точности.

С этого возраста можно допускать так называемые ассо, или схватки с противниками, равными по весу и по силе. Эти схватки должны допускаться только под наблюдением инструктора и на очень короткий промежуток времени; например, во французской борьбе срок схватки 3-5 м., боксе – 1-2 м., фехтовании – 2-3 м.

Эти схватки необходимы в порядке тренировки для укрепления психофизических качеств тренирующихся. Тренировочные схватки лучше всего указывают слабые места учеников и позволяют их выравнивать. Кроме того, только в таких схватках вырабатывается логика борьбы, т.е. свободное и быстрое чередование таких приемов, которые более всего экономичны и лучше всего соответствуют данному моменту.

Постепенно сроки тренировочных схваток удлиняются, а сроки отдыха, соответственно, сокращаются вплоть до продолжительности, предусмотренной официальными правилами соревнований. Здесь начинается уже тренировка специальная. Специальная тренировка рядовым работником может с успехом применяться только по одному какому-либо виду защиты и нападения. Специальная тренировка имеет задачей приспособить мышцы и организм таким образом, чтобы они давали максимальный эффект в строго определенном направлении. Специальная тренировка имеет конечной целью соревнование, матч, состязание. Тренировка такого рода в борьбе и боксе достаточно универсальна для равномерного развития мускулов всего тела. Тренировка по фехтованию страдает односторонностью и без корригирующих движений может принести вред. Однако всякая специальная тренировка предъявляет повышенные требования к организму. Особенно высокие требования предъявляются при ней к нервной системе. По этой причине специальная тренировка может допускаться только после совета с врачом, после тщательного обследования сердца, легких и нервной системы.

Специальная тренировка и ее финал – состязание – может допускаться только с 20-21-летнего возраста, когда костяк и мускулы окрепли, и когда общая тренировка, начатая с 18-ти лет, укрепила и всесторонне развила организм занимающегося.

Наиболее желательный возраст для специальной тренировки, для участия в различного рода состязаниях – 23 года и выше.

Теперь несколько слов о практическом подходе к преподаванию способов защиты и нападения. Это очень важный методический вопрос, который должен быть согласован с общим методом занятий в советской физкультуре. Этот метод характеризуется научностью и массовостью. Инструктор-педагог должен постоянно иметь в виду эти два основные принципа. Слабая разработанность этих вопросов в отделе защиты и нападения и являлась главной причиной нападок на отдельные виды их.

Отсутствие планового подхода в методике преподавания, спешка, форсирование, отбор нескольких сильнейших и перенос внимания на их обработку, старый дух рекордсменства, при невежественном игнорировании советов врача и данных медицинского осмотра фактически выбросили почти все виды защиты и нападения из массовой физкультуры. Очень редкий инструктор ухитряется включить в кривую рационального урока те или иные приемы защиты и нападения. Действительно, такое включение требует, прежде всего, знания подхода к преподаванию. Включение приемов защиты и нападения в массовый урок возможно при условии крепкой дисциплинированности группы; следует заинтересовать группу и побудить самих занимающихся поддерживать порядок. Изучение отдельных приемов следует преподносить без длинных рассуждений, повторяя их исполнение по несколько раз, причем менять исходные положения и включать между ними элементы тренировки и отвлекающие движения.

Весьма трудно удержать учеников от форсирования периода подготовки и перехода к специальной тренировке, к схваткам, выступлениям и пр., не считаясь со своими силами и с приобретенными навыками. Такое форсирование – одно из больных мест массовой физкультуры. Последствия такой спешки печальны: надлом сил занимающегося, разочарование при первых неудачах и быстрое охлаждение к дальнейшим занятиям. Особенно ярко это сказывается при занятиях боксом. Здесь каждый начинающий стремится, во что бы то ни стало, выступить на ринге, и в результате – встрепка, после которой надолго отпадает охота заниматься боксом. Победа в этом случае приносит еще худшие результаты, так как отсрочивает расплату за несерьезную подготовку.

Запрещённый ключ с выворачиванием руки

Борьба с этим явлением заключается в проведении планомерной и тщательно осуществленной общей тренировки и в изменении распространенного взгляда на борьбу, бокс и вообще на все виды защиты и нападения, как на «мордобитие», «ломание костей» и др. «Публика» у нас привыкла к «демонстрациям» и «зрелищам» защиты и нападения на сцене и в цирках, и товарищи-«знаменитости» – хранители ковчега премудрости, секретов и школ каждого вида защиты и нападения – немало способствуют, может быть и против своего желания, упрочению и укреплению взгляда на занятия защитой и нападением, как на зрелище. Вся подготовка мало-мальски способного ученика сводится зачастую к его встрече с «противником», таким же способным учеником другого преподавателя, другого инструктора. Центр внимания сосредоточивается на одном или немногих. С ними инструктор занимается, остальные же под благовидными предлогами от этих занятий отдаляются. Здесь сказывается неуменье или нежеланье инструктора взять в общую тренировку отсталых, т. к. малая успешность объясняется почти всегда общей физической неподготовленностью ученика. В этом заключается весь секрет успеха и воспитывающая сущность занятий защитой и нападением: эти занятия заставляют ученика сознательно, настойчиво и методически подготовлять свое тело и дух к повышенным требованиям, предъявляемым почти каждым видом защиты и нападения.

Далее совершенно необходимо изменить метод подхода к изучению защиты и нападения. Он должен быть массовым. Этого у нас нет. Практически знают, что стоит двум-четырем заняться тренировкой по боксу, как вокруг них собирается толпа, зачастую гикающая, смеющаяся и мешающая работать. Если бы тренировка и занятия имели бы массовый характер, это было бы привычным и не служило бы «зрелищем». Следовательно, возникает вопрос о специальном оборудовании помещений для занятий защитой и нападением.

В каждом гимнастическом зале должен быть достаточных размеров один или два ковра для борьбы, несколько мешков, пен-чинг-болл, скакалки, маты для фехтованья и прочий реквизит, который позволял бы одновременное занятие различными видами защиты и нападения группы в 30-40 человек.

В смысле порядка введения видов защиты и нападения в план занятий и в план оборудования помещений следует ставить на первом месте по экономичности оборудования и по универсальности воздействия на организм борьбу, на втором – бокс, дальше фехтование и стрельбу…

При тренировке весьма важно помнить, что специальных защитительных органов в человеческом теле нет, и что эти органы в защите и нападении заменяются сознанием и умом, в одно мгновенье создающим все необходимые виды защитительных приемов во времени и в пространстве, конечно, по силам данного организма. Важнейшую часть тренировки составляет развитие этой творческой защитительной и нападательной энергии. Когда один прием логично и без усилий переходит в другой, когда финты или обманы применяются именно так, как нужно, чтобы произвести затем нападение, когда прием защиты всегда дает возможность самому перейти в нападение, тогда можно сказать, что неведомый нам сложный аппарат защиты и нападения, который состоит из инстинкта, рефлексов, силы, хитрости и прочих психологических и физических элементов, готов к работе, налажен и в любой момент готов действовать. Человек тогда вооружен постоянным оружием, которое он носит внутри себя. Таким образом, все же и здесь в области защиты и нападения хозяином положения в конечном итоге является ум, организация и выдержка нервной системы, которая управляет средствами защиты и нападения – мускулами и костяком».