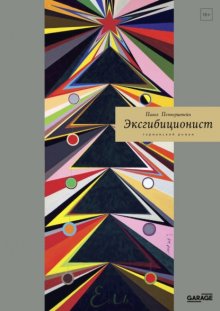

Эксгибиционист. Германский роман бесплатное чтение

Thanks & Warnings

Всё, что описано в этой книге, является следствием неконтролируемой деятельности сознания. Соответственно, все персонажи и события, которые вы встретите на этих страницах, вымышлены, а все совпадения с реальными персонажами и событиями либо случайны, либо представляют собой отзвуки литературной игры, чьи правила утеряны, а результаты неизвестны.

Автор выражает искреннюю благодарность Виктору Пивоварову, Ксюше Драныш, Лоренсу Стерну, Антону Белову, Георгу Витте, Элоизе Мэйфлауэр, Леониду Алексеевичу Болотникову, Даниле Стратовичу, Жан-Жаку Руссо, Насте Копелевич, Зигмунду Фрейду, Теодору фон Фредигеру, Елене Уолкер, Отто Грингольду, Кате Иноземцевой, Виктору Осипову, Бенуа Мандельброту, Евгению Мандельштаму, Дмитрию Зильберштейну, Дмитрию Менделееву, Коко Мендельсон-Бартольди, Владимиру Овчаренко, Наташе Тазбаш, Арише Аттик, Владе Трубачевой, Кате Ираги, Эрику Багдасаряну, Линде Флигель, Наташе Норд, Соне Пантормино, Яне Сидр, Виктору Заксу, Андрею Кондакову, Юле Анисовец, Борису Гройсу, Кате Каменевой, Роману Абрамовичу, Филиппу Бедросовичу Киркорову, Андрею Монастырскому, Энрике Берлингуэру и другим самоотверженным и любознательным людям, которые своим сердечным участием способствовали осуществлению данного непостижимого проекта.

Я также хочу изъявить отдельную благодарность абрикосам и устрицам, с которыми меня связывают многолетние особые отношения.

Петр ПетербургНикологорская пойма,снежный январь

Посвящается немецкому языку, которого я не знаю.

Духи Севера, нахмурив брови, наблюдают за нашими перемещениями.

Гуго фон Гофмансталь

Глава первая

Обрыв за гороховым полем

Загадочное блаженство, чью природу мне не удалось постичь, было связано с неким местом, о котором я долго полагал, что оно существует лишь в моих сновидениях: обрыв за гороховым полем. На самом краю этого обрыва деревянный мухомор и железные качели, но, кроме мухомора и качелей, никаких намеков на детскую площадку, а если смотреть с обрыва вниз – там расстилалась местность, которая казалась мне потусторонним миром: невзрачная, заросшая какой-то дикой и буйной зеленью, а у самого подножия обрыва можно было различить остов старого автомобиля без колес и стекол, совершенно ржавый и насквозь проросший травой.

Часто я видел это место в своих младенческих снах. Часто это место просто являлось в моем сознании – без приглашения, скромно и дерзко обнажая свою непостижимую и ничем не заполненную тайну. И каждый раз, находя в себе этот обрыв за гороховым полем, я испытывал пронзительное и непонятное наслаждение, нечто совершенно экстремальное – подобное, наверное, испытывает обожатель парашютной эйфории, вываливаясь из своего самолета.

Это переживание можно обозначить двумя встречными формулами: «тайна как наслаждение» и «наслаждение как тайна». Тайна сохраняется в тайне, и я долго никому не рассказывал об этом фантазме, хотя нередко рисовал заветный обрыв – сначала мраморными карандашами (о них речь впереди), затем тушью.

Но как-то раз все же рассказал родителям, и тут выяснилось, что это место существовало в реальности – там со мной гуляли в моем младенчестве.

Нечто подобное я затем испытал в Мавзолее Ленина, куда нас повели всем детским садом. Я не любил детский сад и не ожидал от этой экскурсии ничего приятного, но внезапно гробница и мумия меня очаровали и напомнили об обрыве за гороховым полем. Сказка о спящей царевне вспомнилась мне: румяная мумия загадочно и сладко цепенела в стеклянном гробу, видимо, в ожидании поцелуя и воскресения. Не столько смерть, сколько волшебный сон был здесь экспонатом. В храмовом пространстве мавзолея нельзя было остановиться, данная модель вечности предполагала лишь мимолетное соприкосновение с ней. Тут работала базовая структура фантазма – нечто центральное можно увидеть лишь боковым зрением: люди протекают мимо стеклянного гроба, как ручей, они должны здесь олицетворять текучесть и непоседливость самой жизни, контрастируя с неподвижностью того объекта, ради которого они явились сюда, контрастируя с неподвижностью часовых в изумрудных шинелях, чей цвет перекликался с оттенком сакраментальных сибирских лиственниц, составляющих вокруг мавзолея подобие друидской рощи.

Мне было по барабану, что Ленин якобы ненастоящий, – это же инсталляция! Здесь не о подлинности идет речь, а о схеме. О великолепной аскезе, в которой магическая схема содержит себя. Так я полюбил Ленина за его беспробудный сон, а вскорости схожей любовью полюбил и Мону Лизу, знаменитую усмехающуюся даму со сложенными руками, европейскую тень Будды – ее привезли в Пушкинский музей, и она тоже пребывала в подобии стеклянного гроба, и возле нее тоже нельзя было остановиться. Как в мавзолее, толпа текла непрерывным ручейком, и лишь повернув лицо вбок, можно было на ходу увидеть туманный улыбчивый образ. Впрочем, более всего гипнотизировал ландшафт, что проступал за спиной дамы: укромная местность синих гор и извивающихся рек. И тут я снова со сладостной болью вспомнил про обрыв за гороховым полем. Оставаясь живым, увидеть краем глаза тот край блаженных, тот ландшафт отсутствия, который набоковский персонаж называл «страна за пеленой».

Не помню, как мы шли на эти трансцендентные экскурсии, – должно быть, классическим детсадовским строем, взявшись за руки. Девочки в плисовых платьях, мальчики в коротких штаниках. Кто-то, должно быть, шалил или плевался друг в друга, как водится. Не помню лиц своих соратников по раннему детству, а вот лица Ленина и Джоконды мне запомнились.

По рассказам моих родителей, первым моим словом было слово «кан», что означало «карандаш». Причем не любой карандаш, а конкретный огромный карандаш, чья белоснежная лакированная поверхность была покрыта разноцветными мраморными разводами. Я требовал этот карандаш, настойчиво протягивая младенческую пятерню сквозь деревянные прутья своего «загончика», – этот магический инструмент нужен был мне для рисования на стенах. Та часть стены, что примыкала к загончику, быстро оказалась покрыта наскальными изображениями людей-солнц и сияющих колобков – буйно нарисованные круги с расходящимися от них лучами, внутри кругов угадываются небрежные черты условных лиц: так называемые головоногие, которых любят изображать все необузданные малыши, считающие, что мир населен солярными богами, чьи руки, ноги и волосы – всего лишь лучи.

Когда места на обоях не осталось, мне стали давать бумагу и акварель. Их я полюбил дикой любовью, которая меня и до сих пор не покинула. Особенно пленяют меня большие бумажные листы, тяготеющие к сворачиванию. Образ рулона и свитка ласкал мой мозг, как впоследствии вид ракушек и мебельных завитков: все спиралевидное всегда внушало мне бешеный восторг. Стоит заметить, что мое младенчество следовало за периодом, когда в нашей стране была объявлена так называемая борьба с архитектурными излишествами – всплеск модернистской битвы с завитками. Везде сбивали их, крушили, истребляли, дабы придать предметам и зданиям лаконичную и аскетичную простоту. Знай я в детстве об этом, наверное, посчитал бы и себя реинкарнацией одного из этих уничтоженных завитков.

- Я с детства не любил овал,

- Я с детства угол рисовал.

Так написал поэт того времени, примыкая к доминирующему тогда тренду, но я-то в младенчестве не терпел прямых углов, и хотя нынче я рисую супремы, но обожаю круги и овалы, а еще более – спираль. Я бессознательно требовал от жизни, чтобы каждый угол и каждый уголок закручивались в завиток, как то имеет место в море и в мозгу, как то имеет место вообще в природе. Родившись в мире позднего модернизма и принципиальной простоты, я жаждал излишеств и украшений, я жаждал беспринципности и биоморфизма: не сомневаюсь, что этого жаждут все младенцы, эти пухлые агенты барокко и рококо, – тех стилевых образований, что поместили в центр своей эстетики румяного путто, прислушивающегося к морским раковинам. Я был толстым и в меру румяным путто до того дня, когда у моей мамы закончилось молоко. За этим последовало жестокое отравление донорским молоком (с тех пор я не пью молоко). Я оказался в больнице для грудников, где меня простудили, после чего вплоть до начальных классов школы непрестанно болел, доставляя моим родителям множество мучений своей чахлостью и высокими температурами.

Впоследствии выяснилось, что мои тело и душа просто ждали встречи с морем. В семь лет меня впервые отвезли в Крым, и вдруг я сделался здоровым и неожиданно разбитным. Относительно бодрого словечка «разбитной» сразу же приходит в голову, что это слово является антонимом слова «разбитый», хотя звучит подозрительно сходно.

Мой папа в конце 70-х годов написал автобиографию под названием «Автопортрет в разбитом зеркале» – иногда приходило мне в голову, что если бы я взялся писать автобиографию, то назвал бы еe «Разбитное зеркало». Несколько раз я употреблял словосочетание «разбитное зеркало» в прозаических или же теоретических текстах, но все, кто эти тексты затем перепечатывал или набирал, неизменно заменяли на «разбитое».

Мне было лет пять, когда я увидел в нашей комнате длинное зеркало без рамы, лежащее на кровати. Возможно, его только что купили и еще не успели повесить или же решили переместить с одной стены на другую и ненадолго уложили на кровать. Это длинное зеркало, лежащее на кровати, как человек, чем-то меня очаровало и сподвигло на странный поступок: мне неудержимо захотелось станцевать на зеркале. Голый, я вскочил на зеркало и стал исполнять загадочный экстатический танец. Зеркало превратилось в осколки под моими танцующими ногами. Удивительным образом я не поранился, ни одной царапины на пятках, но разбитое зеркало сочли дурной приметой. Ничего скверного, кажется, не произошло. Станцевать голым на зеркале – что может быть нарциссичнее? Но скорее это был антинарциссический акт, ведь я уничтожил отражение, растоптал его в пляске – я сам, видно, желал стать зеркалом, стать невидимкой.

Мои родители взошли надо мной двумя солнцами, ярко освещающими безмолвную планету моего детства. Я был ребенком, влюбленным в своих родителей. При этом я почти не мог обнаружить границу между ними и собой: мне казалось, что я целиком состою из того света, который они излучают, и там, где обрывались или же иссякали их лучи, там обрывалось и исчезало мое сознание. Они сияли настолько ярко и сильно, что в раннем детстве я почти не мог их увидеть, не в силах был их рассмотреть, как нельзя увидеть солнце (скрывающееся в недрах собственного света), как нельзя увидеть свое собственное лицо.

Я мог рассмотреть прозрачный стакан чая с лимонным колесом внутри, мог лицезреть аморфного медведя с карими стеклянными глазами, я мог подробно разглядеть обойную бумагу на стене, исчирканную моей тогда еще нетерпеливой рукой, видел синее небо за окном и молодое дерево, посаженное папой в ходе коммунистического субботника, но когда я переводил свой взгляд на лица своих родителей – тогда мой взгляд растворялся в любовном свечении. Только теперь, глядя на фотографии, я вижу, какими они были тогда: прекрасными, молодыми, счастливыми.

Вот моя мама в мягкой клетчатой рубашке сидит за столом и задумчиво смотрит в сторону окна. На стене висит рисунок тети Лизы – безумной сестры моей бабушки, – изображающий рождение Венеры: голая девушка в небе, окруженная салютами победы и воздушными шариками.

Вот мама держит зеркальный елочный шарик, в нем можно разглядеть отражение нашей комнаты и папу с фотоаппаратом. Вот папа рисует, сидя за столом: сосредоточенный, возвышенный, – а мама читает. Я еще не родился. Но я уже с ними. Мама беременна мной. На стене гравюра восемнадцатого века: дворец, улица, кареты. До сих пор обожаю гравюры.

В те мои младенческие годы мы жили в месте, называемом «Молодежная». Название, подходящее как моему тогдашнему возрасту, так и возрасту моих родителей. Горизонт в тех местах украшали три трубы – большие, загадочные. Три – тру.

У моей мамы были ранние стихи про штаны, унесенные ветром с балкона.

- Они над городом летели —

- Две трубы одного дымохода.

- Была прекрасная погода!

Итак, я не мог рассмотреть своих родителей, ослепленный их блаженным светом, их ласковым сиянием. Кажется, первым человеком, которого мне удалось лицезреть во всех подробностях, вплоть до почти микроскопических деталей, стал мой дедушка Моисей Павлович Шимес, худощавый и замкнутый медицинский специалист, чья молодость прошла в туманном Лондоне. Мне было семь лет, когда мой дедушка умер, но я до сих пор помню его тонкие и подвижные запястья, его узкие губы (то саркастические, то печальные), его очки с выпуклыми стеклами, его перламутровые запонки и твердые белоснежные рубашки, излучающие запах крахмала, его свежие газеты – дедушка любил это словосочетание: «свежие газеты», и газеты действительно были свежи, потому что дедушка приносил их с мороза. И вдруг дедушка исчез. Мне сказали, что он уехал в Германию. На самом деле он умер в одночасье, упав на ступени своего медицинского института. Взрослые не решились мне об этом сообщить. Я поверил в то, что дедушка отправился в Германию, – это казалось таким естественным, его всегда окружали немецкие и английские книги, нередко напечатанные готическим шрифтом (особенно помню томик стихов Генриха Гейне, переплетенный в замшу). Дедушка пытался научить меня немецкому языку, но я был ленив и уклонился от обучения.

Сколько раз снился мне обрыв за гороховым полем – не ведаю. В одном из сновидений я оказался стоящим на этом обрыве рядом с дедушкой. Заходящее солнце пылало в стеклах его очков. На самом деле он был тогда уже мертв, но я об этом не знал.

– Что там? – спросил я его, указывая вперед, туда, где простиралась непостижимая зеленая местность.

– Там Германия, – ответил дедушка без улыбки.

Глава вторая

Встреча в горах с кретином

Вопрос «Как я стал художником?» предполагает, как мне кажется, что отвечать на него будут коротким и надолго запоминающимся рассказом, некоей легендой, включающей в себя емкий и впечатляющий образ. Речь пойдет, разумеется, о моменте – о моментальном импульсе, о приключении, о странном совпадении обстоятельств, о многозначительной «шутке судьбы», или «ужимке рока», или же, наконец, об откровении, о всё изменяющем переживании, испытанном наяву или во сне.

Моя память тут же подносит мне «на блюде» множество таких легенд, услышанных или прочитанных. Мой папа, например, обладает замечательной историей о приятеле детства, который как-то раз открыл перед ним шкаф, и в шкафу висела картина. Это открытие сделало его художником. Кабаков обладает не менее замечательной историей, и тоже о детском приятеле, который как-то раз (дело было в детстве, в эвакуации, в Самарканде) спросил его, не хочет ли он посмотреть на голых женщин. Кабаков, естественно, захотел посмотреть на голых женщин. Приятель повел его куда-то, они перелезли через забор, затем влезли в окно какого-то здания. Там был коридор, увешанный, действительно, изображениями голых женщин. Пока они смотрели, неожиданно появился некий человек. Они замерли в ужасе, ожидая страшного наказания, но тот, умиленно улыбаясь, спросил: «Что, мальчики, пришли записываться в нашу изостудию?» Так Кабаков стал художником. Сережа Ануфриев, в свою очередь, обладает историей про то, как его, только что родившегося, принесли домой из роддома. Его папа-художник в это время стоял за мольбертом и писал картину. Когда к нему поднесли новорожденного сына, папа, даже не взглянув на «беби», механически вытер о пеленки младенца кисть и продолжал работу. Таким образом (так, видимо, надо понимать эту легенду) в Сережу с младенчества проникла «зараза искусства», и он стал художником. Василий Кандинский утверждал, что ощутил свое предназначение стать художником благодаря следующему сну, привидевшемуся ему в возрасте пяти-семи лет. Он входит в комнату и видит, что там, где всегда стоял буфет, буфета нет. Затем воздух в этом месте начинает сгущаться, и постепенно буфет вновь возникает, воплощается на глазах, и в конце концов буфет «стоит такой же плотный и твердый, как всегда». К описанию этого сна Кандинский прибавил: «С тех пор я больше не верю в незыблемость материи и даже в состоянии бодрствования не удивился бы растворению какого-либо предмета».

Но самая излюбленная мной история (из этого типа легенд) – это история Ивана Бунина о том, как он стал поэтом. В детстве Бунин рассматривал какую-то книжку и вдруг увидел в этой книжке картинку-иллюстрацию, которая привела его в состояние глубочайшего «инсайта»: он испытал леденящее ощущение странности, и это ощущение и превратило его в поэта. На картинке были изображены высокие горы (Швейцарские Альпы). На краю глубокой расщелины стоял человек в костюме для горных прогулок с альпенштоком в руках. Он пристально смотрел на горный склон по другую сторону пропасти. Там, по другую сторону, виднелась на картинке фигурка некоего «зобатого карлика» в коротких штанишках («зобатого карлика», то есть «карлика с зобом»). Подпись под картинкой гласила: «Встреча в горах с кретином». Бунин, будучи маленьким мальчиком, не знал тогда такого слова – «кретин». И почему-то и это слово, и эта подпись, и эта картинка, и всё вместе, в совокупности, – всё это произвело на него потрясающее впечатление – впечатление глубочайшей, отчаянной, неразрешимой тайны. Так он стал поэтом.

Я должен признаться, что у меня лично нет никакой подобной легенды. И я не припоминаю ничего, что могло бы послужить материалом для ее формирования. Правдивее всего, наверное, было бы сказать, что я стал художником потому только, что так получилось само собой. Любовь к родителям провоцировала во мне стремление соучаствовать в их делах (то есть в делах искусства и литературы). Впрочем, я также помню, как в возрасте лет десяти испытал вдруг сильное желание стать философом. Причиной был сон, в котором я обнаружил, что являюсь автором огромного философского сочинения о пиве. Во сне я держал в руках большую толстую книгу (в солидном твердом переплете), листал ее и даже пытался прочесть какие-то фрагменты текста, но текст был настолько сложен и насыщен специальной философской терминологией, что я ничего не понимал. Тем не менее во сне меня охватила эйфория: я чувствовал, что в этой книге содержится нечто очень ценное, и я был несказанно горд тем, что создал ее. Проснувшись, я сразу же направился к книжному шкафу, вынул том Канта, стоявший на нижней полке, и стал читать (прежде мне никогда не приходило в голову читать такого рода сочинения). До этого сна я лишь несколько раз и понемногу (по причине детского возраста) пробовал пиво, но его горький вкус сразу же произвел на меня сильное впечатление. Можно, конечно, проанализировать этот сон и легко прийти к выводу, что во сне я написал трактат о себе самом, ведь фамилия моя – Пивоваров, и в школе, где я тогда учился, сотоварищи, естественно, называли меня просто Пиво. Но более важным сейчас представляется мне то обстоятельство, что во сне я пытался читать собственный текст и не понимал его. Нечто подобное, видимо, испытывал и Бунин, когда смотрел на «Встречу в горах с кретином». Он читал слово «кретин» и не понимал его. Тем самым, не понимая значения слова «кретин», он приобщался к свойствам самого кретина, к ресурсам непонимания, дефекта, искажения, к неисчислимым энергетическим ресурсам монструозности, ошибки, отстраненности – то есть, говоря возвышенно, к гипнотическим и инспирирующим свойствам «иного». Путник с альпенштоком, изображенный на картинке, видит кретина как кретина. Но в качестве кого видит кретин путника? В качестве монстра? Или вообще, как говорят, «видит, но не замечает»? Бунин видит кретина не как кретина, а как «непонятно что»: в кретине он угадывает самого себя, непонимающего.

Художество (фантазм) рождается из непонимания. Или, чаще, из недопонимания.

Всё же по некотором размышлении я склонен отвергнуть нарциссическую интерпретацию сна о философском трактате. Как я думаю теперь, философский трактат, предъявленный мне сном, был посвящен вовсе не мне самому, а действительно пиву – предмету гораздо более глобальному и заслуживающему внимания. Из всех напитков, воздействующих на сознание, пиво ближе всего располагается к морской воде: оно обладает пеной, горечью и привкусом изначальности, которые позволяют ему иногда (особенно если пиво пьют у моря) пробуждать в своих потребителях то знаменитое «океаническое чувство», которое Фрейд не смог обнаружить в себе и которому он (вследствие этого необнаружения) отказал в праве считаться источником религиозности. По всей видимости, Фрейд не очень любил пиво. Он предпочитал кокаин – препарат, отнюдь не способствующий пробуждению океанического чувства. Стоит горько пожалеть о том, что Фрейд не был знаком с препаратами, не столь общедоступными, как пиво, но зато гарантирующими целые океаны океанических ощущений.

Глава третья

Переживание на пеньке

Мне было семь лет, когда закончилась целая эпоха моей жизни и началась следующая. Этот переломный момент отмечен захватывающим переживанием, которое я всегда склонен был внутренне обозначать как «переживание на пеньке». Случилось это в августе. Мы жили на даче в Челюскинской, и почти каждый день я устраивал крапивно-малинные битвы-пиры. Как всякий ребенок мужского пола, я любил играть в войну. Иногда, если подворачивались дети, случались групповые игры, но я в них не нуждался, я мог играть и один. На даче я нашел странную костяную палку, которая, видимо, была остатком какой-то трофейной немецкой трости. Во всяком случае, на палке имелось клеймо с загадочной эмблемкой и с немецкими словами, написанными готическим шрифтом, которые были закольцованы в кружок. Эта палка была еще и трубкой, в нее можно было смотреть, как в некую подзорную трубу, созерцая мистический туннель и далекое круглое окошко в конце туннеля. В круглом окошке челюскинские сосны качали своими ветвями и вспыхивали бликами дачные веранды. Эта палка-труба хорошо ложилась в ладонь и годилась на роль меча. Я врубался в крапивную заросль, представляя себе, что это полчища врагов. Я впадал в боевое буйство, свойственное истинному воину, прорубая себе дорогу к малиннику, чтобы сладострастно нажраться малины. Малина служила вознаграждением за победу в битве. Могу признаться, что битва доставляла не меньшее наслаждение, чем вознаграждение. Я прорубался сквозь крапивные ряды в глубоком галлюцинозе, мне казалось, что я прорубаюсь сквозь полчища врагов, и затем я проваливался в миры вознаграждения, в малинник, где начиналась дикая оргия объедания малиной. Малины было много, она была роскошная, сладкая. Я горстями отправлял ее себе в рот, размазывая малинный сок по ликующему лицу.

Как-то раз, предаваясь этим необузданным наслаждениям в прекрасный погожий день, пропитанный нежнейшим медовым солнечным светом, я обнаружил в гуще малинника пенек. Чувствуя себя триумфатором, победителем невидимых полчищ, объедателем космических малинников, я торжественно взгромоздился на этот пенек с лицом, обмазанным малиновым соком, сжимая в руках трофейную костяную немецкую палку, которая была мечом и подзорной трубой одновременно. В этот момент меня нахлобучило состоянием чрезмерного, немыслимого, зубодробительного счастья. Я понял: это – всё, мне остается только одно – умереть. Никакого другого выхода из настолько прекрасного состояния я просто не находил. Я осознал свою жизнь до этого момента как абсолютно совершенную и счастливую. Миг, в котором я находился, я осознавал как апогей, как абсолютный триумф, как идеальное завершение идеальной жизни. Я понял, что если я в этот момент не умру, то дальше идеал нарушится. Если я останусь жить, то всё это не сможет быть в дальнейшем настолько потрясающим. Энергия одобрения и восторга, которую вызывала во мне моя собственная жизнь, может рассеяться, появятся какие-то дефекты в этом сияющем полотне.

Я пришел к выводу, что надо немедленно умереть, чтобы этот момент стал роскошнейшим последним моментом идеального существования. И тут же обозначился серьезный вопрос: а как же это, собственно говоря, сделать? Я бросил растерянный взгляд на палку, но она явно не подходила в качестве орудия самоубийства. Мысленно я стал прикидывать, можно ли себя этой палкой убить. Через какое-то время, довольно недолгое, я понял, что это невозможно. Никакие усилия фантазии не подсказывали мне, как же применить эту палку. Пенек явно был недостаточно высок, чтобы при падении с него можно было умереть – максимум слегка удариться лбом о корень сосны. Я стал смотреть на окружающие меня сосны, нельзя ли на них забраться и упасть, но и это казалось невозможным. Сосны были слишком высокие, и ветки на них начинались очень высоко, забраться на них было нельзя. Ели обладали гибкими и ненадежными ветвями, по которым тоже невозможно взобраться достаточно высоко. Никаких подходящих деревьев вокруг не было. Я нашел взглядом забор, но и он не подходил для смерти. В реальности, которая меня окружала, я с невероятным изумлением обнаружил полную нехватку подходящих для смерти инструментов. Что же делать? Я посмотрел на крышу дачи, прикинул, как туда залезть, – упасть, что ли, с нее? Но и там было недостаточно высоко, я бы не умер. Я посмотрел на бочку с дождевой водой, представил себе, как я утоплюсь в бочке. Но это тоже вызвало сомнения. Бочка явно была недостаточно большой, и я засомневался, смогу ли в ней утопиться. Потом я стал в целом сомневаться в этом намерении как таковом. Видимо, эйфория в процессе этих странных поисков стала сходить на нет. Одновременно с эйфорией исчезало и желание немедленной смерти. Более трезвые мысли стали приходить мне в голову: родители ведь расстроятся, – подумал я. Что же я, такая сука и скотина, не подумал о родителях? Я вообще засомневался в этом переживании на пеньке. Я слез с пенька и бросил на него подозрительный взгляд, подумав, что это, может быть, какой-то зачарованный пенек.

Я вспомнил, что в моей жизни было много страданий, болезней, больниц. Пока я стоял на пеньке, я об этом совершенно не помнил. Не думал, что могут расстроиться родители. Тут я заинтересовался самим пеньком. Я снова взгромоздился на него и попытался вызвать то состояние, которое только что испытал. Но состояние не приходило. Мне казалось, что я стою на обычном пеньке, ничего особенного не испытываю. К тому же легкая тучка скрыла солнце. Исчез эффект эйфорического светового потока, который играл важную роль в возникновении внезапной вспышки эйфорического бреда. Исчез медовый свет, приводящий ум в глубочайшее замешательство счастливого типа. В какой-то момент я благополучно успокоился и пошел домой пить чай. На следующее утро, проснувшись, я поехал кататься на велике. Вернувшись на дачу, я увидел, что освещение очень напоминает предыдущий день. Я схватил немецкую палку, взгромоздился на пенек и опять отловил это переживание. Снова меня накрыло невероятным счастьем. И снова мне захотелось немедленно умереть.

Я подумал, что если вставать на этот пенек при определенных условиях, при определенном свете, определенным образом проведя предшествующее время, то есть подготовив себя неким способом, то будет отлавливаться это переживание. И я стал это практиковать. Я понимал, что надо выполнить несколько условий. Во-первых, я не должен быть сытым, это важный момент. Нужно быть неотягощенным едой (малина не в счет). Следовало перед этим активно и довольно долго двигаться. Либо поездка на велосипеде, либо битва с крапивой: двигательная растормаживающая практика должна предшествовать переживанию на пеньке. Требовалось, чтобы освещение соответствовало: благостный солнечный свет, самое начало заката, когда солнце уже уходит из зенита, склоняется к западу.

Лет пять я одиноко развлекался в поисках подобных переживаний, прежде чем назвать это Практикой Закрытого Действия. Чтобы данный аттракцион работал, о нем никто не должен был знать. Это была абсолютная тайна. Потом в какой-то момент я снова еду на велике, решил немного отдохнуть, слез с велика, стою возле какой-то стены то ли кирпичного, то ли бетонного строения и вижу написанное довольно крупными буквами слово ПИЗДА. И тут я понимаю, что Практика Закрытого Действия (ПЗД) это ПИЗДА. Если я буду писать слово «пизда» без гласных, как того требуют древнееврейские правила или правила иконописи, то получится ПЗД, то есть Практика Закрытого Действия.

В разные годы я пытался найти аналоги этим переживаниям. Это всегда было связано с псевдосуицидом. В какой-то момент в рамках этой Практики Закрытого Действия придумалось, что каждый раз, когда я что-то заканчиваю (например, писал стихотворение и закончил его, рисовал рисунок и дорисовал его), это событие должно быть отмечено инсценировкой символической смерти. Я придумывал различные ритуалы. Например, ставил перед собой стакан с водой, садился напротив этого стакана и начинал убеждать себя в том, что в воде растворен яд. Я сидел и медитировал на этот стакан, пока, как мне казалось, не начинал в это верить. После этого я просто выпивал этот стакан с водой и разыгрывал агонию. В этой агонии каждый раз должны были появляться какие-то новые трюки и номера, некие инновации должны были присутствовать.

Таким образом я развлекался. Это были одинокие игры, пока я не нашел для них идеального партнера. В какой-то момент игры перестали быть одинокими. Уже прошло несколько лет, мне уже было не семь, а десять или одиннадцать, и тут судьба послала мне идеального человека. Им оказался мой отчим Игорь Ричардович Яворский. В какой-то момент мама вышла замуж, появился в нашей жизни очень необычный человек. Человек, необычайный во многих отношениях. У Игоря Ричардовича весьма странные глаза: выпуклые желто-янтарного цвета очи. Я сразу почувствовал, что он наделен разветвленными телепатическими талантами, общаться с ним можно не только словесно, но и на уровне невысказанных мыслей. Эти его способности мне особенно нравились. Мы с ним сдруживались всё больше и больше, хотя человек он сложный, характер у него непростой.

Игорь очень украсил мою жизнь. Во-первых, он стал рассказывать мне невероятные истории перед сном, с продолжением, которые мне дико нравились. Он идеально владел переливами, мерцаниями между чем-то очень жутким и страшным, переходящим во что-то невероятно райское, уютное и прекрасное, затем снова переходящее во что-то жуткое и страшное. И так до бесконечности. Я помню, например, начало одной из его историй. Героем всегда был мальчик моего возраста. Мальчик по имени Зельпух видит ворота сада, какое-то имение, он заходит, видит сад невероятной красоты. Сногсшибательно поразительный сад. Он чувствует, что никогда за всю его жизнь он не бывал в таком восхитительном саду, где каждая тень, отбрасываемая каждым деревом, выглядит совершенно потрясающе. Уровень прохлады и напоенности воздуха ароматами цветов и растений – идеальный. Видовые просветы между деревьями, качество аллей, степень разрушенности фонтанов, полуразрушенность статуй – всё абсолютно соответствует самым сокровенным эстетическим потребностям данного мальчика. В глубокой захваченности красотой этого сада, блаженством этого места, мальчик бродит и вдруг слышит странное техническое поскрипывание. Из-за поворота аллеи выезжает пустое инвалидное кресло, которое едет само, слегка издавая ржавый металлический стон… Это было начало длинного повествования, где эта волнообразная структура постоянно сохранялась. Апогей блаженства, уюта, потом начинается слайдинг во что-то ужасное, чудовищно-зловещее, потом снова пик блаженства и уюта. Я был фанатом этих историй.

В частности, меня вдохновлял рассказ Игоря о том, как над ним издевался его старший брат Рома. Игорь очень ностальгический тип. Вырос он в городе Тбилиси. Я никогда не бывал в этом городе, но через общение с отчимом в мое сознание проникла атмосфера этих грузинских двориков времени его детства, запах механической мастерской его отца Ричарда Яворского, наполовину немца, наполовину поляка, который коллекционировал старинные механизмы, микроскопы, собирал велосипеды необычайных конструкций.

Старший брат Игоря Рома каждый раз, когда родителям надо было куда-нибудь отлучиться, начинал изощренные, неторопливые, многоступенчатые пугания. Квартира у них была большая. Вечерами, когда они оставались одни, она казалась Игорю зловещей. И вдруг Рома исчезал. Маленький Игорь бродил по квартире и звал своим тоненьким голоском: «Рома! Рома! Рома!» – но никто не откликался. Игорь бродил, начиная бояться и пугаться всё больше. Вдруг где-то в простенке между шкафом и дверным косяком он видел прижавшегося к стене абсолютно неподвижного Рому, стоящего там с очень странным выражением лица. Игорь бросался к нему с криком «Рома!» – на что следовал ответ: «Я не Рома», – произносимый очень сладким, зловещим и приторно-замогильным голосом. Это было началом гигантской многоступенчатой феерии ужаса, которую бережно готовил для своего младшего брата Ромуальд Ричардович Яворский.

Выслушав этот рассказ, я был вдохновлен и немедленно потребовал, чтобы со мной регулярно проделывалось то же самое или что-то в этом духе. Игорь поймал этот импульс и очень виртуозно всё осуществлял. Когда мы с ним оставались вдвоем, он, для начала что-то поделав в своей комнате, бывшей моей, входил в комнату, где сидел я, и как-то очень интеллигентно произносил: «Паша, если у тебя сейчас есть время, я хотел бы с тобой побеседовать». Всё это говорилось очень серьезно, вкрадчиво. Я говорил: «Ну конечно, дядя Игорь». (Я называл его дядя Игорь.) Игорь интеллигентно, педантично поправлял на столе какие-то предметы, чтобы они ровно, аккуратно стояли, и начинал такой разговор: «Знаешь, Паша, мы уже несколько лет живем в одной квартире, я являюсь мужем твоей мамы, и ты, наверное, думаешь, что ты меня хорошо знаешь?» Это был зачин. Уже сладкий холодок, какой-то озноб пробегал у меня по спине. Я уже предчувствовал и предвкушал продолжение. Надо ли говорить, что всё это заканчивалось чудовищным убийством меня? Я требовал разнообразия, чтобы меня душили, убивали ножом, отравляли. Но концовка всегда должна была быть одна и та же. Я старательно изображал агонию, в какой-то момент я умирал. Потом был обязательный момент, очень важный: Игорь должен был схватить меня и швырнуть мое детское дохлое тело через всю комнату туда, где в глубине стояла большая тахта. Я должен был пролететь через всю комнату и обрушиться на тахту. Это была концовка и завершение игры. Я не просто умирал, но и душа моя отправлялась в полет. Это был полет, освобождение души из-под власти тела, открытие новых посмертных роскошных миров. Надо ли говорить, что я обожал эти игры и очень расстраивался, когда Игорь был занят или просто не в настроении был всё это проделывать? Потом эти игры стали разветвляться, уже и мама начала принимать в них участие, они стали еще более витиеватыми. Быстро сложился целый круг людей, совершенно опьяненных играми такого рода.

Наступил невероятный Период Игр. Андрей Монастырский и другие наши друзья из круга КД были оголтелыми игрунами. Мы постоянно играли в разное, в разных квартирах, под сенью разных лампочек и люстр. Была игра, которая у нас пользовалась большой популярностью. Игра называлась так: «Как давно, как давно я не была в этом доме!» Она заключалась в том, что из числа присутствующих выделялся какой-то один человек. Нужно, чтобы в квартире было несколько комнат. Все оставались в одной комнате, а избранный человек должен был выйти из нее и как-то так вернуться, чтобы всех охватило леденящее ощущение потустороннего присутствия. Каждый раз требовалось найти совершенно новый ход для того, чтобы навеять чувство жути оставшимся людям. Игра зародилась из фразы, которую произнесла одна девушка из-за двери совершенно замогильным голосом. Все сидели в комнате, и вдруг за дверью что-то загадочно скрипнуло, брякнуло, какой-то еще раздался звук, и потом девичий голос произнес с непередаваемыми интонациями: «Как давно, как давно я не была в этом доме…» Сразу же из одной фразы стало понятно: какой-то призрак семейный или что-то в этом духе. В одной фразе открылась целая анфилада жутких звучаний.

Еще была игра под названием «Кавалер целует руку дамы». Сценка такая: сидит некое светское общество, где обязательно должна присутствовать дама или девушка, но годилась и девочка – короче говоря, существо женского пола, и некое другое существо, мужского пола, входит в комнату и галантно склоняется к протянутой ему руке как бы с целью ее поцеловать. Задача заключалась в том, чтобы в последний момент сделать что-то совершенно неожиданное и непредсказуемое. Очень быстро исчерпались все варианты кусания, сморкания, облизывания и другие сразу приходящие в голову вариации. Поэтому игра была очень сложная. Очень непросто было найти новый вариант какого-то неожиданного поведения в этой ситуации. Это одна из сложнейших игр, мне известных. Тем не менее все мы отважно и изобретательно играли в эту игру.

Задействовался также пионерлагерный и детсадовский опыт. Из этих миров пришла игра «в бабушку». Какая-нибудь девочка, или девушка, или женщина, желательно довольно нервная, приглашается на игру. Несколько человек ее встречают, в квартире приглушен свет, атмосфера скорбная. Ей сообщают, что бабушка очень плоха и, возможно, это последняя встреча с ней, поэтому вести себя надо очень осторожно. У бабушки странное состояние здоровья, врачи ей сказали, что надо лежать на полу. Говорилось это еще до того, как девочку, девушку, женщину вводили в комнату. Бабушка не может говорить и выглядит она сейчас так себе, она не хочет показывать свое лицо. Говорить она уже не может, она может только кивать, отрицательно или положительно. Поэтому беседовать с ней надо таким образом, чтобы она могла отвечать либо «да», либо «нет», посредством кивков. Затем девушка или девочка вводилась в комнату, там горели свечи, свет погашен. Бабушка лежала на полу, полностью закутанная, ничего не видно, немного блестят очки на лице, голова вся замотана платком. Еще предупреждали, что важно как-то не задеть и не раздражить бабушку, потому что она сейчас уязвима, и, несмотря на ее плохое состояние, вспыльчива и может реагировать очень резко, а волноваться ей нельзя. Тем не менее с ней надо говорить довольно долго.

Человек женского пола попадал в комнату, освещенную свечами. Лежит бабушка на полу, выделяется ее голова, очень сильно закутанная, тело тоже закутанное, прочитываются очки, лицо рассмотреть невозможно, оно закрыто тканями. При этом стул, на котором сидит посетительница, поставлен таким образом, что ноги бабушки уходят под стул. Девушка или женщина начинает разговаривать с бабушкой, та кивает, иногда отрицательно, иногда положительно. В какой-то момент разговора девочка или девушка невольно допускает, видимо, бестактное замечание. Тут происходит нечто ужасное. Бабушка совершенно прямолинейным, быстрым, негнущимся движением всего тела вдруг встает, надвигаясь на девушку. Бабушка почти взлетает, словно мумия, восстающая из саркофага. В этот момент раздается пронзительный девичий визг. Делается всё просто. На полу лежит человек, голова которого находится под стулом, ноги дизайнируются в виде головы бабушки, кивки производятся движением ступней, а гнев бабушки изображается резким поднятием ног. Психология зрителя устроена таким образом, что догадаться об этом перевертыше невозможно. Ты веришь в структуру тела больной бабушки, а то движение, которое совершает восстающая бабушка, физиологически абсолютно немыслимое. Поэтому вам гарантирован острый девичий визг, ради которого и играется эта игра.

Хорошо, что я не поддался искушению наложить на себя руки. Хотя мне и показалось в момент переживания на пеньке, что моя жизнь до этого была абсолютно идеальной, но она, конечно, такой вовсе не была. Я много болел, лежал в больницах, испытывал много страданий, но после переживания на пеньке начался период, где-то с семи до четырнадцати лет, который оказался счастливым и блаженным. Самая кайфовая и сладостная часть детства началась как раз после переживания на пеньке. Это переживание явилось загадочным порталом. Прежде чем я вступил на эту блаженную территорию, я испытал странное искушение: искушение суицидом. Но я мужественно преодолел это искушение. Сквозь пелену аутичных детских фантазий пробивались уже какие-то более ответственные мысли: о родителях, о других людях.

Было при этом одно четкое интуитивное понимание, которое меня не обмануло. Оно говорило, что сейчас последний шанс сделать это, потому что я еще не боюсь смерти. Я понимал, что долго это не продлится, что скоро я узнаю, что такое страх смерти, и никогда уже умереть по доброй воле не смогу. Так и случилось. Через какое-то время страх смерти появился. Его появление совпадает с первыми признаками полового созревания, когда утренняя эрекция начинает нарушать идеальное блаженство детского сна, когда не понимаешь, что это за палка такая вдруг на твоем теле вырастает, твердая и большая. Я помню это состояние удивления, когда приподнимаешь одеяло, смотришь на себя, видишь совершенно детское тело и на нем вдруг стоит хуй. Зачем это? Еще совершенно непонятно, но ясно, что это не просто так. Единственное, что сразу же становится понятно, – это какая-то очень многозначительная трансформация, и эта трансформация меняет отношение к смерти. Этого свободного, открытого выхода без страха и упрека, без причины, этой возможности просто взять и сдохнуть легко, из чистой любознательности, – такого уже не будет.

Глава четвертая

Германия

Первый раз я посетил физическую Германию в 1985 году, будучи студентом в пражской Академии изящных искусств. Это была студенческая поездка в Дрезден: парочка преподавателей отправилась с нами, студентами, в этот город, чтобы показать нам большую выставку Пауля Клее, которая тогда проходила в музее Альбертинум.

По всей видимости, я мог придать этой поездке привкус поклонения тотему, так как мои родители часто говорили, что они назвали меня в честь Пауля Клее и Пабло Пикассо.

Выставка была интересной, работы Пауля Клее – прекрасными (эволюция от изощренной, извращенной монстрической черно-белой графики к простодушным детсадовским цветастым елочкам и квадратикам – впоследствии в качестве рисовальщика я проделал схожий путь), но не это поразило и обворожило меня.

Пучеглазый Клее вместе со всеми его монстрами, елочками и квадратиками мерк перед ужасом и неизбывной тоской того города, в котором я оказался: черные, словно бы обугленные руины саксонских дворцов и церквей торчали повсюду, окруженные социалистическими строениями 60–70-х годов, которые, хотя и были обитаемы, выглядели мертвее руин. Даже те старинные здания, что уцелели после бомбежек (как, например, Альбертинум или Дрезденская галерея), казались заброшенными надгробиями, стынущими под беспросветным небом.

Советские и восточногерманские военные ходили по улицам, перемещаясь по своим делам, причем из-за сходства восточногерманских униформ с униформами Третьего рейха казалось, что фашистская и советская армии внезапно помирились и совместно патрулируют этот скорбный немецкий город. Что же касается гражданского населения, то его (за исключением бодрой и разбитной молодежи) словно бы извлекли из шкафов, из гробов, из самых безутешных снов.

Немецкие коммунисты, еще находившиеся тогда у власти в Восточной Германии, хранили этот город как улику, как свидетельство чудовищного и бессмысленного преступления, совершенного во время войны англо-американскими силами. Бомбежка Дрездена авиацией западных союзников унесла больше жизней, чем Хиросима, причем жертвой стало мирное население. Англия и Америка превратили в обугленную пыль когда-то цветущую столицу Саксонии – так подростки сжигают дом своих предков, чтобы стереть родство: ведь именно в этих краях когда-то качалась колыбель англосаксов.

Говорят, после объединения Германии этот город вновь изменился: дворцы и церкви восстановлены, город вновь красив и весел, но я этого не видел – в последующие годы меня ни разу не заносило в Дрезден, да я к этому и не стремился. Я и сейчас не поехал бы в этот город, чтобы новый его образ не вытеснил из моей души то воспоминание о первом визите в германские земли. В социалистическом Дрездене присутствовало, надо сказать, некое безутешное величие, здесь пахло коммунистической аскезой, суровой логикой идей, когда-то зародившихся в Германии, идей, к которым сам батька Лютер приложил свою мозолистую руку, не говоря уже о Мюнцере и Меланхтоне, а затем Маркс и Гитлер по-разному обыгрывали немецкий экономический принцип, пока он не оказался впитан и размыт славянским общинным духом.

Убраться восвояси из этого города было сладко: после Дрездена социалистическая Прага казалась уютной и вязанной на спицах, как варежка сельской колдуньи. В те годы я любил прозу Курта Воннегута – особенно «Колыбель для кошки», но читал и «Бойню номер пять», так что был подготовлен к трагическому восприятию Дрездена. Но его безутешность и угрюмость превзошли мои ожидания. Тем не менее чем-то эта экскурсия вдохновила меня – настолько, что по возвращении в Прагу я даже написал рассказ «Путешествие в Дрезден» – вполне реалистический рассказ, что странно, поскольку я всегда избегал написания реалистических рассказов. Видимо, тогдашний Дрезден и без домыслов был достаточно фантасмагоричен.

Я примкнул к этой студенческой экскурсии не ради рисунков Клее, а ради того, чтобы взглянуть на одну картину, которая висела и сейчас висит в Дрезденской галерее. Речь идет о картине голландского художника семнадцатого века Якоба ван Рёйсдала «Еврейское кладбище». Я не принадлежу к распространенному меланхолическому типу обожателей кладбищ и их изображений, но копия этой картины в течение всего моего детства висела над моей кроватью. И до сих пор при слове «картина» я представляю себе именно эту копию, сделанную неизвестным немецким живописцем в середине девятнадцатого века. Часами, днями, месяцами и годами я бродил взглядом по этим роскошным и разрушенным могилам, всматривался в ручей-водопад, где явственно проступали черты человеческого лица, сложенные из темных камней, омываемых жемчужным потоком, фосфоресцирующим в полутьме, точно рыбья чешуя. В этой картине, висящей над моей кроватью, я постепенно обнаруживал множество странных фокусов и секретов: например, небо над кладбищем днем казалось грозовым и дневным, а ночью – ночным, несмотря на половину радуги, которая висит в этом небе между свинцовыми тучами.

Дерево на первом плане вроде бы обладает роскошной темно-зеленой листвой, но через некоторое время обнаруживается, что это дерево – сухое и безлиственное, однако прямо за ним прячется другое дерево, скрытое и живое, которое словно бы дарит древесному мертвецу свою крону (или корону). Жизнь прячется за спиной смерти. Арки разрушенной синагоги, за которыми – пустота, теперь напоминают мне иконографию банкнот евро, которые украшены изображениями пустых оконных или арочных проемов, за которыми лишь гравированная пустота.

Дальний план этой картины демонстрирует пологие зеленые холмы, медленно уходящие в свинцовую тяжесть неба, и там, в отдалении, как бы уже во власти этих холмов, присутствуют две крошечные человеческие фигурки в черных одеяниях, которые поначалу почти невозможно усмотреть. У моей мамы есть стихотворение об этой картине:

Мама и я. 1968 год

Якоб Рёйсдал. Еврейское кладбище. 1657. Детройтский институт искусств

- На гвозде висит картина

- На гвозде висит грозовое небо

- На гвозде висит старое кладбище

- На гвозде висят два монаха…

Приблизив лицо почти вплотную к холсту, я убеждался, что это не два монаха, а мужчина и женщина – старик в черной шляпе, с седой бородой, а перед ним на коленях женщина в черном, одетая как католическая монашка; хотя ее лицо не имеет черт и сделано одним лишь прикосновением кончика кисти, всё же (например, с помощью увеличительного стекла) можно почувствовать, что она очень молода. Юная монахиня на коленях перед старым евреем – что это за сценка?

Итак, мне хотелось взглянуть на оригинал этой картины, поэтому я и поехал в Дрезден. Но гнетущая атмосфера этого города подействовала на меня таким образом, что я испытал глубокое разочарование, увидев оригинал: полотно показалось мне слишком большим и вялым в сравнении с той волшебной картиной, что висела у меня над кроватью. Так я навсегда избавился от мифа о неповторимой ауре оригинала – мифа, в который влил столько душевных сил Вальтер Беньямин. В книгах, на дешевых открытках или на каких-то дурацких календарях, висящих в сортирах, многие произведения искусства выглядят более свободными и роскошными, более манящими, чем когда видишь их в музеях, где они часто напоминают обнаженных мертвецов, а иногда – пленных животных, тоскующих в клетках зоопарка. Но есть исключения. Самые эйфорические переживания, связанные с созерцанием живописи в оригинале, я испытал во Флоренции, в галерее Уффици, глядя на две картины Боттичелли – «Рождение Венеры» и «Весна». Там действительно посетило меня счастье.

Итак, слегка разочаровавшись в оригинале, я еще сильнее полюбил принадлежащую мне копию «Еврейского кладбища» и впоследствии, лежа на кровати под этой картиной, увидел множество снов, рассмотрел бесчисленное количество каскадных и многоступенчатых галлюцинаций, а также сливался воедино с прекрасными девушками, спал, болел, читал, принимал гостей – короче, жил полной и восхитительной жизнью, а полная и восхитительная жизнь в Москве эпохи моей юности протекала в основном в горизонтальном положении, это была жизнь вальяжная – жизнь диванная и ванная (диван в данном случае от слова divine, то есть божественный локус творца, почившего от дел своих). Я валялся всегда, пока страсть к девушкам, танцам и путешествиям не выплескивала меня из моей квартиры – по этому московскому аскетическому барству всегда я истово скучал, оказываясь на Западе, особенно в сухом протестантском мире, словно бы забывшем о том, что существует на свете истинное наслаждение. Но даже в поистине восторженных странствиях, в самых головокружительных скитаниях по краям в тысячу раз более обворожительным, чем германская пустыня, даже в отъявленных раях я неизменно скучал по своему божественному дивану, наморщившему брови своих бредовых пледов под хмурым небом, украшенным одинокой пасмурной радугой, напоминающей беспечную улыбку, безосновательно и похуистично вспыхнувшую среди печальных туч.

С собой в Дрезден я взял не «Бойню номер пять» и не «Историю британской военной авиации», но «Алису в Стране Чудес» – академическое издание с классическими иллюстрациями Джона Тенниела и обширными комментариями.

Я заслонялся от Германии, которая внезапно стала реальной, с помощью страны, в которой я еще не побывал, страны, которая давно ушла в прошлое: викторианская Англия, зеленые лужайки, белые шляпки, старинные политические карикатуры из «Панча», шуточки, девочки, рыцари, угрюмо взирающие в стеклянные глаза фламинго. Игральные карты, безумные чаепития… Всё это помогло мне прожить сутки в безвоздушном Дрездене, и я при первой же возможности утыкался в свою книгу в течение короткого путешествия, но уже в поезде, когда мы только пересекли чешско-германскую границу, я почувствовал в мохнатых горах, тянущих к поезду свои бурые лапы, в темно-коричневых зданиях и поленницах присутствие иных сказок и сказаний, более древних и зловещих, чем те, что сочинял на досуге великолепный педофил из Оксфорда.

Но мне было восемнадцать лет, и я мечтал не о тайнах германского леса, а о девочках, об Алисе, невинной и развратной, о девочке обворожительной и смешливой, с которой я мог бы играть в шахматы и предаваться другим радостным играм во всех возможных мирах, включая миры секса и хохота.

Эротическая озабоченность – лучшая защита от вражеской магии. Но я понимал, что святые девочки, гибкие эпицентры моих сказочных снов, не встретятся мне в гиблом Дрездене – таких девочек следует встречать в соленом Крыму, в Москве и веселом Подмосковье, в Петербурге и на берегах Финского залива, реже – в Париже и Италии, а из германских земель – в Берлине. Конечно же в Берлине.

Следующим моим путешествием в Германию стало путешествие в Западный Берлин. Это случилось осенью 1988 года, за год до падения Берлинской стены, и, кажется, никто (и я в том числе) не предчувствовал этого события в столь близком будущем. Я рад, что мне удалось пожить немного в загадочном островном государстве в последние месяцы его существования. Остров, окруженный сушей. Город, рассеченный пополам двумя системами. Экзотичнейшее местечко тогдашней Европы.

Я приехал из Праги на поезде, в котором почему-то не нашлось того купе и даже того вагона, который значился в моем билете. Поэтому всю дорогу я бродил по тамбуру, глядя на проносящиеся ландшафты (и снова бурые немецкие леса бормотали мне что-то о своих заповедных и кошмарных тайнах: деревья теснились, словно братья Гримм, загримированные бурой медвежьей хвоей). Я немного прогулялся по Восточному Берлину, почти столь же угрюмому, как Дрезден.

Пограничный переход осуществлялся на мистической станции наземки – Фридрихштрассе. Атмосфера на погранпункте отчаянно напоминала любимые фильмы о войне: восточногерманские патрули с овчарками, в фашистских касках и мундирах с черными воротниками, на которых рунические буквы SS были заменены масонским циркулем. Офицер, похожий на изваяние, минут пятнадцать созерцал мой паспорт неподвижным и меланхолическим взором, после чего я вступил в западный мир.

На закордонной половине станции Фридрихштрассе во множестве валялись бомжи и бродяги, зависшие в этом шлюзе между мирами и влекущие там свое странное межмирное щелевое существование. Я сел в поезд наземки и в нем проехал сквозь два уровня Стены – Стена была двойная, в простенке разъезжали восточногерманские мотоциклисты в фашистских шлемах.

Первое, что я увидел на другой стороне, был гигантский и не лишенный юмора баннер, рекламирующий сигареты West. На нем сценка: к постной католической монашке склоняется мужчина-плейбой в белом костюме с загорелым весело-развратным лицом. Улыбаясь, он протягивает ей пачку сигарет West с одной выдвинутой вперед сигаретой. Огромная надпись под огромным фотоизображением призывала: TEST THE WEST.

Расположение баннера сразу за Стеной (чтобы его могли немедленно увидеть все пассажиры наземки, только что преодолевшие мистическую границу между мирами) поражало игривостью.

Запад рекламировал себя в качестве соблазнителя или искусителя, а социалистический Восток оказывался монашкой, переполненной подавленными желаниями. Выражение лица монашки не позволяло сомневаться, что она поддастся на все соблазны, исходящие от плейбоя в белом. Баннер не ошибся. Итак, мне тоже предстояло попробовать Запад.

Заранее скажу: он оказался на поверку в тысячу раз более постным, дидактичным и аскетичным, чем наш веселый восточный монастырь. Запад не соблазнитель, он, скорее, хищный воспитатель, соблюдающий свои корыстные и пронырливые интересы.

Жить в Берлине мне предстояло у одного зубного врача, человека чрезвычайно авантюрного, с которым мой папа дружил в раннем детстве. Высокий и тощий еврей, наделенный огромными пылающими глазами, скакал от одной головокружительной аферы к другой, словно прыгал с зуба на зуб во рту гиганта. В аккуратной квартире в Шарлоттенбурге он встретил меня сердечно и нервно, угостил твердыми сырами, укрепляющими зубную эмаль, и тут же повел на экскурсию в огромный супермаркет KDW. Ему почему-то казалось, что я, как новоприбывший из стран товарного дефицита, должен впасть в восторженный столбняк от западного изобилия. Но мне было насрать на разнообразие товаров, никаких консюмеристских желаний и мечтаний я не имел, поэтому вежливо томился. Дантист-кузнечик был, кажется, разочарован моей тусклой реакцией и тут же уехал в Париж по делам – он постоянно манипулировал кредитами французских и немецких банков, пытаясь обогатиться по сложной схеме, напоминающей рулеточный психоз Достоевского.

На прощание он торжественно вручил мне ключ от своей квартиры, сопроводив это несколько устрашающими словами, что, мол, этот ключ – уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире, и я ни в коем случае не должен его потерять.

Глаза его при этом пылали таким отчаянным жидким огнем, что я не на шутку испугался ответственности, но тем не менее принял этот загадочный ключ в форме металлического цилиндра с тончайшими выступами и насечками.

Оставшись в одиночестве, я направился на прогулку, посетил музей античного искусства, где меня особенно привлекали залы, посвященные Древнему Египту. В детстве я бредил Древним Египтом и жадно прочитал целую полку книг на эту тему. Но теперь, в Западном Берлине, древнеегипетские артефакты не произвели на меня ожидаемого впечатления, я бродил по залам, как тухлый призрак, не понимая, зачем я вообще здесь оказался.

Затем я вышел из музея и сел на лавочку напротив шарлоттенбургского замка – и тут с бледного берлинского неба на меня свалилась такая невыносимая, разрывающая душу тоска, что я до сих пор удивляюсь, почему на месте моей лавочки не осталась воронка, как от падения бомбы. Но я продолжал сидеть на лавочке, уперевшись взглядом в шарлоттенбургский замок, – вообще-то я обожаю дворцы и замки, но сейчас мне было не до них.

Я извлек из кармана бело-синюю коробочку с антидепрессантами – швейцарский препарат под названием Ludiomil (я склонен был переводить это название приблизительно как «человеколюбие»), выдвинул серебряную пластинку с маленькими белыми таблетками, мирно спящими в своих ячейках, в прозрачных пластиковых саркофагах. Хотел было выдавить одну таблетку и проглотить, но нечто остановило меня. Всего лишь мысль, но она внезапно ослабила удар тоски. Я вдруг вспомнил, зачем я приехал сюда. Не ради того, чтобы «попробовать Запад», не ради гипермаркетов, музеев и даже не ради экзотической Берлинской стены. Я вспомнил об Инспекции, о «Медицинской герменевтике», о группе, созданной год назад мной и моими друзьями. Я вспомнил, что уже завтра из Москвы приедут мои друзья. Я прибыл, чтобы потусоваться здесь с ними, время от времени записывая на диктофон медгерменевтические беседы. Я был не туристом, но инспектором – эта мысль позволила мне обойтись без таблетки.

Остаток дня я провел в маленьком порнографическом кинотеатре, совершенно безлюдном, где я то засыпал, то наблюдал сквозь полусомкнутые ресницы за двумя фильмами, которые сменяли друг друга, как петли одной восьмерки, как лопасти одного пропеллера, – в одном из этих фильмов четыре девушки, мягко опаленные средиземноморским солнцем, осуществляли круиз на яхте от острова к острову, постоянно совокупляясь с капитаном, матросами, рыбаками, полицейскими, смотрителями маяков и исполнителями местных танцев, а в перерывах между совокуплениями они загорали, умащали друг друга солнцезащитными кремами и вели беседы на смеси европейских языков. Это был мир пены – пренатальная морская пыль, из которой должна появляться на свет любовь, но фильм следовал призыву поэта Мандельштама: «Останься пеной, Афродита!» И Афродита действительно оставалась пеной, она вздымалась на далеких и мутных волнах разорванными кружевами, она превращалась в пену для ванн и в бесчисленные брызги – брызги шампанского, брызги спермы, брызги соленой морской воды.

Незамысловатое, но идиллическое порно 70-х годов, сонное, слабоумное – я всегда любил такие фильмы, их мутноватые смуглые цвета, их слегка смазанную картинку и легкий отблеск хипповской грезы, застрявший в плавных складках вагин и южных холмов. Всё это оказывало на меня не столько возбуждающее, сколько умиротворяющее воздействие: моя душевная боль растворялась в потоке безоблачных соитий. Эти фильмы снимались в годы моего счастливого детства: я узнавал эти прически, эти цветастые рубахи и локоны, эти золотистые босоножки девушек, а море, пинии и скалы напоминали возлюбленный Крым, которым я весь был пропитан насквозь от макушки до пяток, так как был конец сентября, а всё только что минувшее лето я провел в Коктебеле, в тени гор, в соленых объятиях морских волн и девушек в цвету, так что этот невинный средиземноморский фильм демонстрировал реальность гораздо более мне близкую и родную, чем берлинские улицы, лежащие за порогом маленького кинотеатра.

Второй фильм излагал историю дерзкой гимназистки, ученицы старших классов немецкой школы: она была одержима сексом, смугла, бледноволоса, с носом, по форме напоминающим лодочку. Снимая с себя одежду, она неизменно сохраняла на узких бедрах тонкий поясок в виде цепочки, намекающий на то, что она – рабыня своей обсессии.

Прежде чем осуществить телесное взаимодействие с очередным школьным остолопом, она обязательно произносила в его адрес несколько пренебрежительных и оскорбительных фраз, из чего следовало, что эта девочка воспринимает секс как демонстрацию презрения. У нее был неплохой велосипед.

В нынешней Европе уже нет таких пустынных и уютных порнокинотеатров, а те, что есть, заполнены угрюмо дрочащими, затравленными гастарбайтерами, – а в прежние годы казалось, что в западных странах некому стало дрочить. Дрочил ли я? Честно говоря, не помню. Может быть, и вздрочнул пару раз, но не за этим я зависал здесь, а исключительно ради покоя и летаргии.

Закрыв глаза, я вспоминал лица и тела девушек, с которыми болтал, гулял, танцевал, целовался и сплетался воедино минувшим летом: кого-то из них я потом не видел никогда, с другими и потом дружил и делил ложе, а с одной из этого солнечного хоровода мне суждено было прожить более десяти лет. Но в берлинском кинотеатре я еще об этом не знал, я еще не влюбился в нее: тогда она была лишь одним счастливым и прекрасным образом в хороводе других, столь же счастливых и прекрасных.

Чтобы объяснить происхождение острой тоски, а также происхождение терапевтического эффекта, который смог эту тоску ослабить, следует рассказать хотя бы кратко о том, что произошло со мной после путешествия в Дрезден. Между Дрезденом и Западным Берлином прошло три года, но казалось, что это были не три года, а четыре совершенно разные жизни, ничем не похожие друг на друга. А что было до Дрездена? До Дрездена была жизнь гигантская, единая, неделимая, которая плыла сквозь меня словно бы тысячу лет, жизнь веселая и под необозримым небом, жизнь, освещенная любовными солнцами детства, наполненная впечатлениями и событиями, которые словно бы ласкали друг друга. Я уже упомянул о счастливом детстве, и оно действительно было счастливым, несмотря на мрачность школ и больниц, чьи угрюмые пространства, при всей их монолитности, всё равно таяли в потоках счастья, которое меня почему-то переполняло. Людям, которые мало меня знали, я казался хилым, бледным, застенчивым и погруженным в меланхолическую задумчивость ребенком. Но знакомые мои знали о сногсшибательной эйфории, мне присущей, они знали, что я – выдающийся хохотун, способный смеяться часами без остановок, до полного умопомрачительного изнеможения: я сгибался пополам, падал, валялся, извивался – короче, всячески исчезал в необузданных взрывах веселья и ликования.

Так было до Дрездена, до того, как я одним глазком заглянул в германский шеол, в мир теней, а после этого странного путешествия, как поется в песне, —

- Недолго музыка играла,

- Недолго фраер танцевал…

Я еще некоторое время учился в пражской Академии изящных искусств на театральном факультете, на отделении сценографии. Здание и по сей день стоит на Карловой улице, в самом сердце Праги, на полпути от Новой ратуши (где на углу возвышается черная фигура рабби Льва) к древнему Карлову мосту. Теперь там nonstop текут реки туристов, а тогда было пустынно: греко-католический собор стоял в лесах, а напротив него теплилось кафе «У золотого гада», где в те годы случались пузатые чехи и буклястые чешские дамы, а нынче сидят только золотые гады, прибывшие из разных уголков мира для любования Прагой.

Теперь по этой улице среди туристов снуют злые цыгане, продающие поддельный ганджубас. В Праге стафф надо покупать только у чернокожих, а у цыган – никогда! Под крышей большого дома теснились мастерские-мансарды, где совершалось обучение сценографов. Далее по Карловой улице, ближе к мосту, находился наш студенческий театр «Диск» (там теперь эротическое варьете), там мы ставили разные спектакли – делали декорации, костюмы… «Макбет», Чехов, «Жизнь насекомых» по Карелу Чапеку.

Учение сопровождалось безудержным алкоголизмом, особенно это дело ожесточалось при подготовке спектакля – тут многое зависело от театральных рабочих, а для того, чтобы они что-либо сделали, следовало неистово напиваться вместе с ними в маленькой комнатке за кулисами, сплошь оклеенной журнальными вырезками с фотографиями голых красоток.

Услаждаясь переливами народного чешского юмора (солдат Швейк показался бы кастратом в сравнении с нашими театральными рабочими), я иногда напивался там до такого состояния, что эти журнальные одалиски начинали стекать по стенам подобием водопада.

Несмотря на достаточно веселые студенческие пирушки, мне не особо нравилось учиться – я вообще не люблю учиться. К тому же я не люблю театр.

Когда я поступал в это учебное заведение, один из экзаменов представлял собой рисование портрета с натуры. Позировала красивая, незнакомая мне девушка: у нее было как бы средневековое лицо, бледное, с заостренным подбородком, с роскошным носом, наделенным элегантной горбинкой. Я совершенно не волновался по поводу экзаменов, мне было безразлично, поступлю я в эту Академию или нет, но пока я рисовал это средневековое лицо, я вопреки своей воле стал проваливаться в какую-то странную форму влюбленности в эту незнакомую мне девушку. Меня охватило болезненное и даже отчасти ранящее восхищение – портрет вышел скверно, но это меньше всего волновало меня: меня так поразили психоделические эффекты, излучаемые этим лицом, что я почувствовал, как из меня молниеносно уходят все силы. Вернувшись домой после экзамена, я съел сытный обед, а затем упал в обморок.

Дома никого не было. Папа с его женой Миленой, вернувшись домой, нашли меня валяющимся в прихожей. По их словам, я выглядел так, будто мне лет сорок. На самом деле мне тогда еще не было восемнадцати.

С этого обморока началось мое студенчество в Праге. И в целом оно протекало в несколько обморочном духе.

Через некоторое время я узнал, что моя мама серьезно заболела. Я взял академический отпуск и вернулся в Москву, чтобы быть с мамой. Это был самый мучительный период всей моей жизни, если не считать моего схождения с ума в конце 2014 года.

Я приехал в Москву в начале весны 1985-го, а в ночь с 9 на 10 августа 1986 года моя мама умерла. В течение всего этого периода болезни я твердо и упорно верил, что мама поправится и всё будет хорошо.

Но этого не случилось. Так не хотелось расставаться! Господи, как же не хотелось расставаться, но пришлось. Высшие силы внезапно обрушили на нас такие чудовищные страдания – за что? Не знаю. Я ничего об этом не знаю и думать об этом не могу.

С тех пор прошло тридцать лет, а до сих пор так больно, что хочется визжать.

Когда мама умерла, меня спасла только коробка с анестезирующими препаратами, оставшаяся от последнего периода болезни, когда делали блокаду. Но потом я поехал в Прагу – вроде бы надо было продолжать учебу. Там не было анестезирующих препаратов – я пробовал анестезировать себя пивом и другим алкоголем, но это не помогало. Пришлось идти к психиатру. Довольно милая дама прописала мне коктейль, где основным препаратом был швейцарский психотроп Ludiomil, в сопровождении парочки транквилизаторов. Мне казалось, я прибыл в Прагу в виде живого трупа, и, если бы не лекарства, сделался бы трупом настоящим. Но всё же не всё во мне сдохло – я посещал Академию и вообще был крайне продуктивен, как бывают продуктивны роботы. В тот период я нарисовал дикое количество рисунков и альбомов – например, альбомы «День», «Ночь», «Сумерки», «Рисунки Сталина», «Гитлер», «Ленин» и прочие.

Потеряв маму, я внезапно и безудержно полюбил Россию: я вдруг ощутил в стране своей то материнское начало, которого лишился в мире людей. Я постоянно пел русские и советские песни о Родине, особенно меня трогали песни из кинофильма «Щит и меч» – из разряда моих любимых кинофильмов, где советский герой щеголяет в немецко-фашистской униформе (номер один – это, конечно, Штирлиц в этой гирлянде).

С чего начинается Родина?

С картинки в твоем букваре…

Да, с картинки. В тот период я нарисовал бесчисленное количество картинок, наполненных (под личиной галлюциноза, под личиной иронии, под личиной игривого постмодерна) только лишь одним – моей дикой тоской по маме и моей безудержной и оголтелой любовью к Родине. Все эти елочки, колобки, снеговики, избушки, снежинки, тропинки, грибы, заснеженные солдаты и офицеры вермахта, спасские башни Кремля, галоши, подстаканники, шарфы, православные священники, лисички, флаги, белые кошки, ежи, дачи, высотки, гербы СССР, кафе-стекляшки, улитки, электрички, совы, моржи, плотники, патриархи, ковровые дорожки, галстуки и усмешки Ленина, мавзолеи, красноармейцы, салюты, болотца, замшелые пни… Именно тогда, как я теперь понимаю, сложилась и прошла алхимическую возгонку в тиглях тоски та иконография и манера изображения, которая впоследствии стала ассоциироваться в сознании публики с тем громоздким и нелепым псевдонимом, который я придумал себе в возрасте тринадцати лет. Но тогда я, конечно, не думал ни о какой публике, ни о каком современном искусстве – не до того мне было.

Все мои тогдашние художественные и литературные практики представлялись мне стопроцентно интровертными. Причем этих интровертных практик было довольно много, они были разнообразны и увлекательны. Еще в 1985 году Милена съездила в Японию по дзенским делам (она серьезно увлекалась дзен-буддизмом) и привезла мне оттуда небольшой ярко-красный диктофон. Я полюбил этот диктофон безоговорочной любовью, и он сделался для меня источником многочисленных развлечений. Особенно мне нравилось записывать радиоспектакли по типу «Театр у микрофона» – я изображал разные голоса: мужские, женские, старческие… Они беседовали друг с другом в манере актеров МХАТа или Малого драматического театра – всё это были импровизации, иногда многосерийные, занимающие несколько кассет. Помню некий «Трагический пикник», где воспроизводилась в гипертрофированном виде чеховская вязкость, превращающаяся в некую бездонную трясину – отравленная поэтесса из последних сил гулко лепетала свое последнее стихотворение с интонацией Ахматовой:

- И в глаза мне, смеясь, серебрились

- Зеркала, словно воды потока

- И, увидев меня, изумились

- И сказали: «Как ты одинока!»

В ответ на этот поэтический стон двенадцать стариков с двенадцатью голосами (каждый из которых с разными вариациями воспроизводил чмокающий болотно-мокрый голос актера Иннокентия Смоктуновского) излагали свои исповеди, как бы исповеди кикимор, звучащие из-под замшелых кочек. Сюжет был прост: огромная компания декадентов отправляется на пикник, где все они постепенно гибнут в пространных монологах-агониях, потому что среди них орудует отравитель.

Впрочем, эти радиопьесы я записывал в основном еще до маминой болезни. Потом, когда мама болела, я записывал маму, диктующую свой последний роман «Круглое окно» – самое искреннее и великолепное описание собственной жизни из всех мне известных. Этот роман мне удалось издать в начале 90-х годов с помощью моего друга Юры Поезда. Издание скромное, тираж небольшой, но эта книга стала пронзительным откровением в жизни многих людей. Собственно, и данные записки следует воспринимать как некое приложение к роману «Круглое окно», раз уж я решился чиркнуть их в очередном блокноте Moleskine, а этот блокнот сам себя рекламирует следующими словами:

Culture, imagination, memory, travel, personal identity. Flexible and brilliantly simple tools for use both in everyday and extraordinary circumstances, ultimately becoming an integral part of one’s personality.

В общем, отчасти продолжая автобиографические книги моих родителей «Круглое окно» и «Влюбленный агент», отчасти повинуясь диктату своего блокнота, я и пишу сейчас этот текст.

В виде странного продуктивного зомби я проучился целый год в Академии. Впрочем, папа и Милена согревали меня лучами своей заботы, а также часто наезжали к нам гости, которым удавалось развлечь меня. Особенно благодарен я Холину и Пригову, которые в тот период довольно долго гостили у нас.

Оба принадлежали к родному московскому кругу, и мне казалось, что этот дружеский и вдохновенный круг людей, близких по духу и судьбе, просунул в реальность Праги руку помощи, точнее, две руки, одна из которых называлась Холин, а другая – Пригов. Холина я знал сколько себя помню, с младенчества, и он (как и неразлучный его друг-поэт Генрих Сапгир) всегда казался мне неотъемлемой частью моей жизни. Теперь их обоих уже давно нет, но я так и не уверовал в этот факт: всё мне кажется, Холин сейчас подъедет в своей советской машине, чтобы отвезти меня куда-то по каким-то важным делам, как он делал бесчисленное количество раз. Нередко это были дела, чья важность была очевидна одному лишь прозорливому Холину – например, купить мне новые модные штаны. Всё мне кажется, что после успешной покупки штанов мы с ним заедем к Сапгиру, где будет, конечно же, пьянка.

Пьянка и жрачка в солидно меблированном интерьере, сопровождаемая картавым чтением сапгировских поэм. Где вы, друзья-поэты? Ушли вслед за моей мамой, которая всегда дружила с вами, входя в ваш заоблачный поэтический карасс. Проницательных ребят Холина и Пригова, приехавших погостить к нам в Прагу (Холин делал это регулярно, Пригов приехал впервые), не обмануло, что я демонстрирую множество новых и неплохих рисунков, пишу тексты и способен разветвленно поддержать любой дискурс на любую тему. Их опытные очи разглядели за этой завесой, что меня подморозило не на шутку. Их чувствительные сердца, скрываемые за стоическими и хладнокровными обликами, подсказали им, что меня, вообще-то, надо как-то спасать, вынимать из внутреннего айсберга. И они стали всячески тормошить и отогревать меня. Делали они это по-разному – каждый в своем духе. Холин предлагал уделить особое внимание одежде. Это было мне близко и понятно, я сам всегда обожал одежду, но меня всегда загадочно качало от полного равнодушия к ней, от облика забвенного и замшелого, к заботливому и увлеченному моднику. Иногда я становился глэм-панком или эпатажным денди, или холеным господинчиком, в зависимости от того, куда дул мой внутримозговой ветер.

Собственно, я продолжал модничать даже в состоянии скорбной депрессии, но модничал в стиле призрака ушедших времен: предметом моей гордости тогда было черное длинное пальто 1920 года, аутентичное, приталенное, до пят, с огромными костяными пуговицами, с набивными плечами и узким воротником из черного бархата. Подкладка особенно поражала роскошью – ее паттерн оказал бы честь как самурайскому кимоно, так и современному девичьему платью.

Это панковское (в современном контексте) пальто подарило мне семейство Панковых (я всегда трепетно ценил такие совпадения). Чтобы оттенить и изуродовать омертвевшую буржуазную элегантность этого пальто, я обычно носил к нему облые советские ботинки на молниях «прощай, молодость!» с войлочным верхом, а также аморфные вязаные варежки (разные), купленные на подмосковных полустанках у старух, обладающих сияющими глазами.

Но Холин аргументировал в том духе, что якобы (чтобы преодолеть отдаленность от живых) мне следует, наоборот, одеться в совершенно новое шмотье в стиле простого прямолинейного парня, по модному стандарту того дня. Я с ним согласился, и мы предприняли энное количество походов по магазинам Праги, закупая соответствующие одеяния. Я всё это покорно и безразлично напялил, но тут надо понимать, что Холин (несмотря на его внутреннюю аскетичную роскошность субъекта, который годами сочетал в себе гениального и бескомпромиссного поэта с жизнью мелкого советского спекулянта) всё же был пожилым человеком и у него были несколько смазанные представления о модном парне моего возраста. Имидж получился в каком-то смысле очень радикальный, но я не удержался и быстро нырнул обратно в мрачную пучину фрик-ретро, а тогда это было в духе времени: в конце 80-х ретро бушевало среди самой продвинутой молодежи, которой тогда нравилось одеваться в стиле «одежда, вынутая из гробов» (в Москве таких ребят и девчат называли «тишинцами», так как Тишинский рынок был эпицентром этих посягновений), так что я был в тренде, о чем не подозревал проницательный в области спонтанной психотерапии Холин.

Что касается Пригова, то он оказался еще более проницательным, чем возлюбленный Игорь. Он сразу понял, что мне нужны соратники, люди моего возраста, в чьем энтузиазме я смог бы раствориться. Поэтому он часто говорил мне об Ануфриеве, которого я тогда почти не знал. О нем же настоятельно сообщал мне и настоятель нашего великолепного монастыря Андрей Монастырский, которого я часто навещал во время своих наездов в Москву.

В начале августа 1987 года я отправился в Коктебель в компании с Антоном Носиком и Илюшей Медковым. Это крымское путешествие стало для меня воскрешением из мертвых. В первый же день я вошел в соленые воды Черного моря и плавал долго, как было у меня в привычке, не менее двух часов. А выйдя на берег, встретил знакомую девочку и в ту же секунду влюбился. Короче, я внезапно воскрес и преисполнился головокружительного ликования, чего никак от себя не ожидал. Тот август заслуживает отдельного сакрального описания – не в этом романе. Но блаженный август закончился, а вместе с ним закончились и каникулы. Надо было возвращаться в Прагу, чтобы продолжать обучение в Академии. Я прилетел в Прагу, просидел день на лекциях, а выйдя из своего учебного заведения, внезапно увидел перед собой чучело лисы. Напротив здания Академии находился меховой магазин. В пасмурной витрине этого магазина (социализм славился пасмурностью своих витрин) сидела набивная лиса и внимательно смотрела на меня черными стеклянными глазами. Я поймал ее взгляд. И в голове моей сверкнуло паническое осознание: «Я на носу у лисы!!!» Я был Колобком в тот миг, зависшим на грани поглощения лисьим организмом. «Соскок!!! Надо соскакивать!!!» – заверещала моя душа. В тот миг я понял, что больше не вернусь в Академию. Да и вообще, внезапно пришло ко мне ясное осознание того факта, что пражский период моего существования закончился. Я резко бросил учебу и вернулся в Москву. Не так уж много совершил я по жизни решительных поступков. Мне кажется, по большей части решительность (порою поразительная и молниеносная) настигала меня в ситуациях, когда у меня появлялась возможность дезертировать из каких-нибудь рядов. Короче, я всегда был любителем сбежать. Вот и тогда, осенью восемьдесят седьмого года, я сбежал из Праги в Москву, и это бегство настолько меня порадовало, что волосы будто танцевали у меня на голове. Вскоре после прибытия в Москву я зашел в артистический сквот в Фурманном переулке. Дверь мне открыл хрупкого сложения панк в зеленоватой и узкой одежде, на которой виднелись какие-то самодельные надписи. Глаза у него были столь же темные и блестящие, как у лисы из пражского магазина шуб. Но этот взгляд не внушил мне паники. Черты лица как бы персидские. Я сразу же прозвал его мысленно Персидским Панком. Это и был Сережа Ануфриев, о котором мне столько рассказывали. Мы сразу же разговорились, а вскоре стали записывать философские беседы в моей квартире на Речном вокзале. Жизнь тогда была тусовочная, поэтому квартира просто ломилась от гостей: кто-то постоянно уходил, приходил… Кто-то был пьян в хлам, кто-то смотрел видео, кто-то с кем-то ебался за перегородкой…

Война с гигантским ребенком. 2007