«Царское дело» Н.А. Соколова и «Le prince de l'ombre». Книга 1 бесплатное чтение

Русский Издательский Центр измени святого Василия Великого

© Сергей Фомин, 2021

© Русский издательский центр имени святого Василия Великого, оригинал-макет, оформление, 2021

От издателя

Для тех, кто – вслед за большевиками – отрицает убийство всей Царской Семьи, а в последние годы активно продвигает идею тождества т. н. «екатеринбургских останков» Царским мощам основным камнем преткновения является следствие, проведенное в 1919–1924 гг. Николаем Алексеевичем Соколовым. Прежде, чем утверждать свои версии, им нужно сокрушить его. Иначе не получается… Именно этому расследованию, судьбе самого Н.А. Соколова и его дела и посвящено авторское исследование историка Сергея Владимировича Фомина, человека, большую часть своей жизни посвятившего поискам и доказательствам исторической правды.

В предлагаемой книге он подробно, опираясь на сохранившиеся документы и воспоминания очевидцев, раскрывает подлинную историю расследования зверского убийства Семьи последнего русского Императора, хронологически выстраивая непростую цепь политических обстоятельств, предшествующих этому злодеянию, и последовавших вслед за ним событий, продолжающихся вплоть до наших дней.

«Царское Дело» С.В. Фомина – это более чем достойный ответ всем, так называемым «историкам»[1], и их конъюнктурной попытке увести разговор о «екатеринбургских останках» в сферу «бесспорных научных доказательств», всякий раз возникающих накануне очередной попытки их «официального» признания.

Председатель Русского Просветительного Фонда имени Святителя Василия Великого

В.В. Бойко-Великий

«…Вновь назначенный судебный следователь Николай Алексеевич Соколов вступил в дело, составляющее эру в истории России и русского народа. В ту минуту по побледневшему, серьезному выражению его лица, по нервно дрожавшилм рукам было видно, что он глубоко и убежденно сознавал ответственность, принимавшуюся им на себя перед своим народом и историей. Он понимал, что впредь вся его дальнейшая жизнь должна быть посвящена исключительно работе по раскрытию этого кошмарного преступления и оставлению будущей России всестороннего, обоснованного, а, главное, правдивого материала для истинного понимания русским человеком истории трагической кончины прямой линии Дома Романовых и правильной оценки национально чистых и верных вере своего народа Главы и Членов Августейшей Семьи».

Генерал М.К. Дитерихс

Читателям

Книга эта[2] о следователе Николае Алексеевиче Соколове – человеке высокого мужества, необычайной стойкости и верности, неподкупном, честном и о главном его деле, но также – без преувеличения – деле жизни и смерти всей Исторической России – расследовании убийства Царской Семьи. Понявшем и всем сердцем принявшем сформулированное им самим: «Правда о смерти Царя – правда о страданиях России». Жизнью своей и смертью подтвердившем это.

Приняв назначение, одним лишь фактом добросовестного исполнения своих обязанностей он вошел в непримиримое противостояние с прямыми (большевиками, чекистами, коминтерновцами) и скрытыми (либералами и демократами местного разлива, западными союзниками и масонами) противниками Царя и Его России. (Спор этот, в котором каждый сам выбирает свою сторону, всё еще длится и не скоро будет завершен..)

Следствие проходило в сложной обстановке сначала гражданской войны, а потом нищей эмигрантской жизни послевоенной Европы.

Всё это время его поддерживали единицы. Лишь на первом официальном этапе следствия это были имевшие определенный вес люди (адмирал А.В. Колчак и генерал М.К. Дитерихс). На втором этапе их было также немного, но то были уже совершенно не имевшие никакого влияния люди, столь же обездоленные, как и сам Николай Алексеевич.

Но главное – неизменно верным делу оставался он сам. Вопреки хроническому безденежью, сильнейшему давлению, постоянному риску чекистской расправы.

Просто удивительно, сколько ему все же удалось сделать за сравнительно короткий период своей нищей эмиграции: провести множество допросов, добиться проведения экспертиз, изготовить копии коварно отнятого у него дела, написать итоговую книгу. Его и убили как раз тогда, когда ему уже почти удалось прорвать блокаду молчания, найти надежную материальную поддержку для завершения дела и широкого – на весь мiр – обнародования результатов расследования.

Жизнь следователя, ход расследования и судьба самого дела, пропавших вещдоков и частиц мощей Царственных Мучеников – всё это дает нам ответ на главный вопрос. Однако более полную правду об убийстве Царской Семьи мы узнаем не ранее, чем Россия освободится от морока, навалившегося на нее в 1917-м.

…Книга основана на серии из 83 постов «К пониманию “Le prince de l’ombre”», публиковавшихся в моем интернет-журнале «Царский Друг» (https://sergey-v-fomin.livejournal.com/) с 7 октября 2017 г. по 7 сентября 2018 г., написанных в жанре, продолжающем традицию серии моих книг «Григорий Распутин: расследование».

Повествование идет неспешно, что соответствует как временному, так и географическому пространству, на котором происходили интересующие нас события: Урал, Сибирь, Дальний Восток, Харбин, Пекин, Шанхай, Париж, Берлин, Детройт, Сальбри…

И на протяжении всей этой эпопеи «расследования в пути» забота о сохранности дела и вещественных доказательств, яростная охота за ними (с тех пор и доныне!), слежка за самим следователем, завершившаяся трагедией в Сальбри, случившейся не без помощи соблазненного при каких-то, пока что не до конца ясных, обстоятельствах «Le prince de l’ombre»/«князя тени» – Николая Владимiровича Орлова.

Именно поэтому книга и начинается с описания ряда жизненных обстоятельств этого персонажа; причем событий, предшествовавших его появлению в эмиграции во Франции. И лишь после этого о знакомстве его с Н.А. Соколовым – завязке «покровительства-противостояния», завершившегося смертью следователя.

Несколько слов следует сказать и об особенностях создания самого нашего текста. Дело в том, что появлялся он не вполне обычным для меня самого путем. Создавался он не как книга, а рождался прямо на страницах моего интернет-журнала.

…Это была не публикация ранее написанного. Всё время исследование с публикацией шли голова в голову. Некоторые сделанные автором находки от читательского взгляда отделяли каких-нибудь день-два. Такое новое качество (почти что эффект присутствия) предоставляет интернет-публикация.

Мне, человеку старого еще поколения, писавшего в первом классе перьевой ручкой, стальное жало которой время от времени следовало обмакивать в чернильницу-непроливашку, сидевшую в гнезде черной школьной парты, – не так-то просто вместить и осмыслить в полноте эту молниеносность передачи авторской мысли…

У всего этого есть, разумеется, и свои издержки. Приступая к этой работе, я предполагал затронуть в ней лишь одну фигуру – князя Николая Владимiровича Орлова; написать о его месте в парижском окружении Н.А. Соколова, о его роли в издании книги следователя, в переезде Николая Алексеевича в Сальбри и в его загадочной смерти. Отсюда, собственно, и первоначальное название самой серии интернет-по́стов «К пониманию “Le prince de l’ombre”».

Но работа с материалом диктовала своё. Когда тема берет тебя за шиворот и тащит – это, поверьте, непередаваемое чувство! Так у меня было когда-то со всеми книгами моего «расследования» о Григории Ефимовиче Распутине. Но там, прежде чем очередной том уходил на вёрстку и в типографию, всегда было время уточнить структуру, изменить очередность глав и даже название. Здесь такой возможности не было…

Этот сопровождающий интернет-публикацию вихрь нового, когда поиски или заинтересованный читательский отклик приводят к неожиданным открытиям, ставят тебя перед необходимостью (чтобы уж совсем не ломать структуру) делать самые необходимые дополнения к прежним постам.

При подготовке текста для книги ссылки на интернет-публикации, для удобства читателей, мы посчитали нужным свести до необходимого минимума. Любопытствующие могут их найти в публикации в моем ЖЖ.

В основной текст включена отдельная серия из пяти постов (с 27 марта по 2 апреля 2018 г.) «Еще о книге П.М. Быкова»; в приложение вынесены еще четыре публикации: один из первых опубликованных отчетов о следствии, напечатанный в 1920 г. в Константинополе; письма следователя 1922 г.; серия «Вокруг Н.А. Соколова» (7 постов с 1 по 10 сентября 2017 г.) и перевод автобиографии князя Н.В. Орлова, на которые есть множество ссылок в самой книге.

Для интересующихся темой расследования цареубийства укажу еще на две последующие мои публикации в моем интернет-журнале, касающиеся этого вопроса: «Свидетель “Русской Агонии” Роберт Вильтон» (44 поста с 8 февраля по 24 августа 2019 г.) и «Верховный Правитель и Царственные Мученики» (32 поста с 9 апреля по 11 июня 2020 г.).

Автор

Явление «Le prince de l’ombre»

Князь Николай Владимирович Орлов

Бой с тенью

Нашу книгу о следователе Николае Алексеевиче и его расследовании мы начинаем несколько необычно: с рассказа о фигуре малоизвестной, однако все же встречающейся на страницах биографии нашего героя, – князе Николае Владимiровиче Орлове (1896–1961). Наша задача – разобраться в том, кем на самом деле он был и какую роль в действительности он сыграл в судьбе следователя Н.А. Соколова и его дела.

Разумеется, само имя князя не могло быть вовсе обойдено теми, кто так или иначе интересовался цареубийством, в силу того простого обстоятельства, что его имя стояло под предисловием к книге Н.А. Соколова в посмертном русском издании.

На первый взгляд, об этом человеке написано немного. Некоторые, заслуживающие внимания, упоминания о нем появлялись в 2009–2013 гг. в печатных изданиях и в интернете (в отдельных статьях и при обсуждении на форумах).

Всё это – с одной стороны. А с другой, например, – в 2008 г. в Париже вышла даже целая книга, в которой имя героя нашего повествования вынесено на обложку, как «Le prince de l’ombre»/«князь тени».

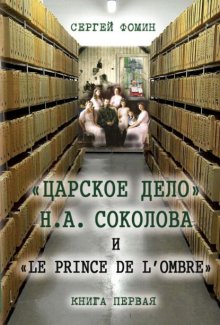

Обложка книги Elie Durel. «L’autre fin des Romanof et le prince de l’ombre». Editions Lanore. Paris. 2008

При всей фантасмагоричности основного содержания этой книги «Другой конец Романовых и князь тени»), написанной историком-любителем Эли Дюрелем, всё же она содержит (в части касающейся, прежде всего, личности князя Н.В. Орлова; «князя тени», по определению автора) немало ценной информации1.

Автор, Кристиан Дюро, пишущий под псевдонимом Эли Дюрель, родившийся в 1946 г. в Сомюре (Мэн на Луаре), сам в течение десяти лет жил в Сальбри и общался с людьми, близко знавшими как самого князя, так и следователя.

Владимiр Григорьевич Орлов

Один из них Pierre Bouliere, знал и Н.А. Соколова и князя Н.В. Орлова, а также их ближайших знакомых. Тот, по словам Дюреля, был «уверен, что они знали правду о конце Романовых (Соколов, скорее всего, был даже убит по этой причине)».

Собрав, по его словам, «неожиданную информацию», исследователь решил «убедиться в ее правдоподобности». С этой целью он и провел свое собственное расследование.

При этом автор, в известной мере, упрощает сложность фигуры «князя тени», а в какой-то степени и подлинную меру ее зловещести, сводя всё к совершенно мифической принадлежности князя Н.В. Орлова к «тайной царской полиции» и к не менее фантастической его якобы роли в формировании советских спецслужб. По словам Дюреля, он был «одним из пяти организаторов политической полиции большевиков».

В последнем случае путаница, вероятно, произошла оттого, что французский автор перепутал князя Николая Владимiровича Орлова с Владимiром Григорьевичем Орловым (1882–1941) – не князем, но дворянином, профессиональным русским контрразведчиком, по приказу генерала М.В. Алексеева внедрившимся после октябрьского переворота 1917 г. в Петрочека и даже общавшимся там с Дзержинским, а после поражения Белого движения продолжавшим борьбу с большевиками за границей, автора вышедших на Западе на европейских языках нескольких книг.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет, если даже архивистка Л.А. Лыкова, публикатор Соколовского дела, тоже спутала этих Орловых.

Таким образом, и после выхода этой книги ясности не прибавилось.

И всё это на фоне разноголосицы даже среди отечественных исследователей-единомышленников, принадлежащих к православно-монархическому направлению. Разномыслие это во многом было предопределено как малоисследованностью самой темы, так авторитетом личности самого Н.А. Соколова.

Да и современники, близкие Николаю Алекеевичу, отзывались о князе вполне благоприятно. Тот же А. Ирин в своем очерке «На могиле Н.А. Соколова» (см. приложение к нашей книге), напомним, писал: «Да, Соколов был один, покинутый почти всеми, если не считать нескольких личных его друзей, среди которых нужно отметить, по роли сыгранной ими, князя Н.В. Орлова…»

В том же смысле высказывался и зарубежный исследователь Царского дела Николай Росс: «Чуть ли не единственную поддержку он нашел у проживавшего в Париже кн. Николая Орлова» («Гибель Царской Семьи». 1987).