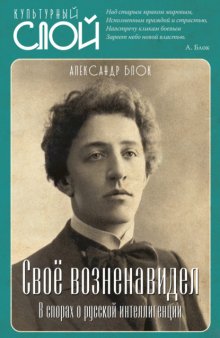

Своё возненавидел. В спорах о русской интеллигенции бесплатное чтение

Предисловие

Рубеж XIX–XX веков был трудным временем для русского общества, власти, церкви.

Это потом, в неизбывной тоске по «прекрасному прошлому», в горечи изгнания сложную и смутную эпоху назовут Серебряным веком. А тогда, несмотря на все внешние успехи и достижения российской экономики, политики, культуры, люди жили с гамлетовским ощущением: «Не ладно что-то в Датском королевстве».

«Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа» – эта фраза из статьи А. Блока «Безвременье» стала символичной для всей эпохи.

Стремительно менялась жизнь, в дерзких умах рождались или приходили извне новые идеи, другое понимание мира и человека. Ломались «незыблемые» устои жизни, выстраивалась иная система отношений между людьми, слоями общества, обществом и властью. Развитие промышленности, новые технологии преображали города и ландшафты, срывали таинственный покров с отдаленных уголков мира, ставших вдруг доступными.

Потрясающе точную и пророчески-страшную характеристику ХХ века дал в своей поэме «Возмездие» Александр Блок:

- Двадцатый век… Еще бездомней,

- Еще страшнее жизни мгла

- (Еще чернее и огромней

- Тень Люциферова крыла).

- Пожары дымные заката

- (Пророчества о нашем дне),

- Кометы грозной и хвостатой

- Ужасный призрак в вышине,

- Безжалостный конец Мессины

- (Стихийных сил не превозмочь),

- И неустанный рев машины,

- Кующей гибель день и ночь,

- Сознанье страшное обмана

- Всех прежних малых дум и вер,

- И первый взлет аэроплана

- В пустыню неизвестных сфер…

- И отвращение от жизни,

- И к ней безумная любовь,

- И страсть и ненависть к отчизне…

- И черная, земная кровь

- Сулит нам, раздувая вены,

- Все разрушая рубежи,

- Неслыханные перемены,

- Невиданные мятежи…

Понятие «возрождение» чрезвычайно близко Серебряному веку: оно осознавалось изнутри и как подъем, бурное развитие, и с привычным семантическим аспектом возврата, повторности, восстановления после катастрофы. В философии параллельно развивались славянофильские и западнические идеи, в культуре возрастал интерес как к русской, славянской культуре, фольклору, народному искусству, так и к европейской культурной традиции, Средневековью, античности, ориентализму.

Суть этого двуединства удачно сформулирована Н. А. Бердяевым: «К слишком временному и тленному в прошлом нельзя вернуться, но можно вернуться к вечному в прошлом».

Философ ощущает Серебряный век одновременно возрождением и концом ренессанса: «В религиозных и мистических движениях конца XIX и начала ХХ века, которые для этой эпохи очень характерны и идут на смену течениям позитивным и материалистическим, также обнаруживается характер антиренессансный и антигуманистический».

Более того, Бердяев не просто осознает антиренессансность ряда течений в культуре эпохи, например, религиозного сектантства, но и прямо определяет ее упадочность: «Упадочность культуры есть ее истончение и усложнение, есть все увеличивающаяся дифференциация, уводящая от первоначальной органической цельности, возрастающая оторванность от жизненных источников».

Феномен возрождения-декаданса Бердяев рассматривает как один из основных и самых острых вопросов философии культуры. Он прямо указывает на амбивалентность этих феноменов: «Человек упадочный вдруг оказался способным проявлять силу, которую привыкли ждать лишь от человека варварского, со всеми положительными и отрицательными свойствами варварства».

«Нет больше домашнего очага. Необычайно липкий паук поселился на месте святом и безмятежном, которое было символом Золотого века. Чистые нравы, спокойные улыбки, тихие вечера – все заткано паутиной, и самое время остановилось. Радость остыла, потухли очаги. Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь» – такой, потрясающе выразительный образ безвременья дает Александр Блок в статье с соответствующим названием.

Раскрывая дальше суть безвременья, поэт дает еще один удивительный образ: «Лицо девушки вместе смеется и плачет. И рябина машет рукавом. И странные люди приплясывают по щебню вдоль торговых сел. Времени больше нет. Вот она русская действительность – всюду, куда ни оглянешься, – даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний».

Блок ощущает эпохальную значимость своего времени: «Значительность пережитого нами мгновения истории равняется значительности промежутка времени в несколько столетий».

К. Маковский. Оленька (Портрет дочери)

И на фоне всего этого, на фоне политического террора, первой русской революции образованная часть общества возвращается к вечному русскому вопросу «Кто мы?».

Спор этот, спровоцированный, прежде всего, ужасами революции 1905–1907 годов, в которой и общество, и власть проявили себя отнюдь не с лучшей стороны, возвращает русских мыслителей к давнему вопросу о природе и сути русской интеллигенции, о ее роли в жизни общества, истории страны.

Не секрет, что интеллигенция в России никогда не рассматривалась просто как некий социальный слой или группа людей, объединенных определенным родом занятий (умственным трудом), невозможно к ней было применить и принятое на Западе обозначение «интеллектуалы».

У нас интеллигенция, чрезвычайно пестрая по социальному составу, трансформировалась в своеобразную субкультуру, в которой занятие интеллектуальным трудом, как главный признак группы, отошло на второй план. Более того, понятия «образованный класс» и «интеллигенция» в понимании русского общества почти сразу разошлись и даже стали во многом противопоставлены друг другу. Достаточно быстро, еще в первой трети XIX века одним из основных (если не самым основным) признаком русского интеллигента стало ярко выраженное социальное мессианство. Всякий русский интеллигент непременно был озабочен судьбами Отечества, мнил себя носителем общественной совести, активно сопереживал «униженным и оскорбленным» и непременно находился в оппозиции к государству. Без этого называться интеллигентом было немыслимо.

Русским интеллигентом мог стать кто угодно: дворянин, разночинец, мещанин, выбившийся «в люди» крестьянин или рабочий, главное, чтобы соблюдались вышеназванные условия и вся его деятельность (в основном, графоманско-демагогического толка) имела ярко выраженный оппозиционный характер и критиковала так или иначе «реакционное» и «отсталое» государство.

Столь однобокий подход был еще более-менее приемлем в середине и второй половине XIX века на фоне увлечения позитивизмом, идеей прогресса, либеральных реформ. Однако к рубежу веков нарастала реакция, позитивизм сдавал свои позиции, а вера в идею прогресса и прекрасного «завтра» угасала.

«Никогда еще не было такого разочарования в научности, такой жажды иррационального. Ныне и позитивизм признают дурной метафизикой, и в научности самой науки готовы усомниться. Повсюду есть глубокая неудовлетворенность рационализмом и стремление освободить иррациональное в жизни» – это цитата из работы Бердяева «Смысл творчества».

Далее в этом же труде философ дает характеристику позитивизма через его отношение к человеку: «Позитивизм был крайним выражением стремления не только постигнуть мир внешним путем, уходящим как можно дальше от внутреннего человека, но и самого человека поставить в ряд внешних вещей мира».

Он пишет далее, что кризис позитивизма обращает человеческое сознание к сокровенным дорационалистическим истокам и связывает этот кризис с усилением религиозных мистических исканий, с распространением сектантства в самых разных слоях русского общества – от крестьянства до императорской семьи, с оккультными увлечениями.

Нарастание мистических исканий связано с кризисом официального православия, с языческим космизмом, сохранившимся к началу ХХ века в качестве обрядовой составляющей православия народного.

«В ренессансе был элемент антиперсоналистический. Языческий космизм, хотя и в очень преображенной форме, преобладал над христианским персонализмом» – пишет Бердяев в работе «Русская идея».

На фоне этого возникали обоснованные сомнения и вопросы о сути и роли русской интеллигенции, по-прежнему претендовавшей на роль общественной совести, нравственного камертона и лидеров общественного развития. Особенно эти настроения усилились на фоне русской революции 1905–1906 годов, в которой интеллигенция подчас играла сомнительную роль.

Наиболее ярким выражением этой необъявленной дискуссии стал сборник «Вехи», вышедший в 1909 году и сразу получивший огромный общественный резонанс. Популярность его была столь велика, что он выдержал еще четыре переиздания и остался одним из наиболее ярких литературно-общественных явлений Серебряного века.

Сразу же после своего появления сборник вызвал шквал критики и яростные споры.

Ни до, ни после «Вех» не было в России книги, которая вызвала бы такую бурную общественную реакцию и в столь короткий срок (менее чем за год!) породила бы целую литературу, которая по объему в десятки, может быть, в сотни раз превосходит вызвавшее ее к жизни произведение… Лекции о «Вехах» и публичные обсуждения книги собирали огромные аудитории. Лидер партии кадетов Милюков совершил даже лекционное турне по России с целью «опровергнуть» «Вехи», и недостатка в слушателях он, кажется, нигде не испытывал.

В.И. Ленин назвал «Вехи» «энциклопедией либерального ренегатства» и «сплошным потоком реакционных помоев, вылитых на демократию».

Официальная советская критика и современные представители коммунистических течений дали этому сборнику крайне негативную оценку:

«…пресловутый сборник статей либерально-октябристской профессуры и интеллигенции, вышедший в эпоху реакции, в 1909 г.… В этом сборнике оплевывалась революционная деятельность интеллигенции в прошлом, революционеры третировались, как худшие враги страны и народа… В свое время «Вехи» встретили резкий отпор со стороны революционных кругов, в первую голову, разумеется, со стороны нашей партии».

Причина столь бурной реакции общества была в том, что семеро авторов сборника выразили в развернутых статьях свое видение русской интеллигенции и ее общественной роли, нарисовали портрет «типичного» интеллигента, очень и очень далекий от того благостно-героического образа, который был привычен русскому обществу. Авторы не стремились унижать или судить. Они просто ставили вполне обоснованные вопросы и подвергали сомнению «незыблемое» убеждение образованной части общества в том, что интеллигенция имеет право и должна претендовать на ту мессианскую роль, которую она сама себе избрала.

Сборник породил целую литературную традицию. Мыслители различных убеждений, представители всех партий подхватили волну дискуссий, с энтузиазмом в диспут включились даже далекие от политики литераторы, такие, как Александр Блок, Андрей Белый. А замечательный мыслитель и публицист Василий Розанов горячо приветствовал выход сборника, так как идеи его авторов были достаточно близки к его взглядам, выражаемым не менее смело и ярко в небольших газетных и журнальных заметках.

С той поры споры о роли интеллигенции в нашем обществе не утихают. Да и само понятие «интеллигент» стало чем-то сугубо российским, чью суть невозможно адекватно передать ни на каком другом языке.

Сегодня эти споры и статьи наших мыслителей о русской интеллигенции актуальны, как никогда. И сколь же злободневно звучат тезисы, написанные более ста лет назад.

«Из противоречий соткана душа русской интеллигенции, как и вся русская жизнь, и противоречивые чувства к себе возбуждает… Рядом с антихристовым началом в этой интеллигенции чувствуются и религиозные высшие потенции, новая историческая плоть, ждущая своего одухотворения. Это напряженное искание Града Божия, стремление к исполнению воли Божией на земле как на небе, глубоко отличаются от влечения мещанской культуры к прочному земному благополучию» (Николай Бердяев).

«Проклятые вопросы» Достоевского в условиях стремительно меняющейся жизни, духовного кризиса и кризиса официальной церковной доктрины, в атмосфере декаданса и предощущения катастрофы, глобального перелома стали знаковыми для эпохи. В них – ее суть, даже в своем роде, духовный диагноз.

«… основным проявлением интеллигентского сознания, приводящим его к крушению, является рационалистический утопизм, стремление устроить жизнь по разуму, оторвав ее от объективных начал истории, от органических основ общественного порядка, от животворящих святынь народного бытия»;

«… когда, увлекаясь своим полетом, мысль человеческая отрывается от своих жизненных корней, когда она стремится сама из себя воссоздать всю деятельность, заменив ее органические законы своими отвлеченными требованиями, тогда вместо того, чтобы быть силой созидательной и прогрессивной, она становится началом разрушительным и революционным» (П. Новгородцев).

Не это ли произошло в 1917?

Михаил Осипович Гершезон. Карандашный набросок работы В. Ходасевича

Михаил Гершензон. Предисловие к сборнику «Вехи»

Не для того, чтобы с высоты познанной истины доктринерски судить русскую интеллигенцию, и не с высокомерным презрением к ее прошлому писаны статьи, из которых составился настоящий сборник, а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны. Революция 1905–6 гг. и последовавшие за нею события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека как высшую святыню блюла наша общественная мысль. Отдельные умы уже задолго до революции ясно видели ошибочность этих духовных начал, исходя из априорных соображений; с другой стороны, внешняя неудача общественного движения сама по себе, конечно, еще не свидетельствует о внутренней неверности идей, которыми оно было вызвано. Таким образом, по существу поражение интеллигенции не обнаружило ничего нового. Но оно имело громадное значение в другом смысле: оно, во-первых, глубоко потрясло всю массу интеллигенции и вызвало в ней потребность сознательно проверить самые основы ее традиционного мировоззрения, которые до сих пор принимались слепо на веру; во-вторых, подробности события, т. е. конкретные формы, в каких совершились революция и ее подавление, дали возможность тем, кто в общем сознавал ошибочность этого мировоззрения, яснее уразуметь грех прошлого и с большей доказательностью выразить свою мысль. Так возникла предлагаемая книга: ее участники не могли молчать о том, что стало для них осязательной истиной, и вместе с тем ими руководила уверенность, что своей критикой духовных основ интеллигенции они идут навстречу общесознанной потребности в такой проверке.

Люди, соединившиеся здесь для общего дела, частью далеко расходятся между собою как в основных вопросах «веры», так и в своих практических пожеланиях: но в этом общем деле между ними нет разногласий. Их общей платформой является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе – на признании безусловного примата общественных форм, – представляется участникам книги внутренно ошибочной, т. е. противоречащей естеству человеческого духа, и практически бесплодной, т. е. неспособной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, – к освобождению народа. В пределах этой общей мысли между участниками нет разногласий. Исходя из нее, они с разных сторон исследуют мировоззрение интеллигенции, и если в некоторых случаях, как, например, в вопросе о ее „религиозной» природе, между ними обнаруживается кажущееся противоречие, то оно происходит не от разномыслия в указанных основных положениях, а оттого, что вопрос исследуется разными участниками в разных плоскостях.

Мы не судим прошлого, потому что нам ясна его историческая неизбежность, но мы указываем, что путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик. Наши предостережения не новы: то же самое неустанно твердили от Чаадаева до Соловьева и Толстого все наши глубочайшие мыслители. Их не слушали, интеллигенция шла мимо них. Может быть, теперь разбуженная великим потрясением, она услышит более слабые голоса.

Петр Струве. Интеллигенция и революция

Россия пережила до новейшей революции, связанной с исходом русско-японской войны, два революционных кризиса, потрясших народные массы: смутное время, как эпилог которого мы рассматриваем возмущение Разина, и пугачевщину. То были крупные потрясения народной жизни, но мы напрасно стали бы искать в них какой-либо религиозной и политической идеи, приближающей их к великим переворотам на Западе. Нельзя же подставлять религиозную идею под участие раскольников в пугачевском бунте? Зато в этих революциях, неспособных противопоставить что-либо исторической государственности и о нее разбившихся, с разрушительной силой сказалась борьба социальных интересов.

Революция конца XVI и начала XVII вв. в высшей степени поучительна при сопоставлении с пережитыми нами событиями. Обычно после революции и ее победы торжествует реакция в той или иной форме. Смута начала XVII века представляет ту оригинальную черту, что в этой революции как таковой, как народном движении непосредственно, минуя реакцию, одержали верх здоровые государственные элементы общества. И с этой чертой связана другая, не менее важная: «смута» была не только социальным движением, не только борьбой за политическую власть, но огромным движением национально-религиозной самозащиты. Без польского вмешательства великая смута 1598–1613 гг. была бы рядом придворных интриг и переворотов, чередующихся с бессильными и бессвязными бунтами анархических элементов тогдашнего общества. Польское вмешательство развернуло смуту в национально-освободительную борьбу, в которой во главе нации стали ее консервативные общественные силы, способные на государственное строительство. Если это была великая эпоха, то не потому, что взбунтовались низы. Их бунт не дал ничего.

Таким образом, в событиях смуты начала XVII века перед нами с поразительной силой и ясностью выступает неизмеримое значение государственного и национального начал. С этой точки зрения особенно важен момент расхождения и борьбы государственных, земских элементов с противогосударственными, казачьими. За иллюзию общего дела с «ворами» первый вождь земства Прокопий Ляпунов поплатился собственной жизнью и полным крушением задуманного им национального предприятия. Те «последние люди московского государства», которые по зову патриарха Гермогена встали на спасение государства и под предводительством Минина и Пожарского довели до конца дело освобождения нации и восстановления государства, совершили это в борьбе с противогосударственным «воровством» анархических элементов. В указанном критическом моменте нашей допетровской «смуты», в его общем психологическом содержании чувствуется что-то современное, слишком современное…

Социальные результаты смуты для низов населения были не только ничтожные, они были отрицательные, Поднявшись в анархическом бунте, направленном против государства, оседлые низы только увеличили свое собственное закрепощение и социальную силу «господ». И вторая волна социальной смуты XVII в., движение, связанное с именем Стеньки Разина, стоившее множества жертв, бессмысленно-жестокое, совершенно «воровское» по своим приемам, так же бессильно, как и первая волна, разбилась о государственную мощь.

В этом отношении пугачевщина не представляет ничего нового, принципиально отличного от смуты 1598–1613 гг. и от разиновщины. Тем не менее социальный смысл и социальное содержание всех этих движений и в особенности пугачевщины громадны: они могут быть выражены в двух словах – освобождение крестьян. Пугачев манифестом 31 июля 1774 года противогосударственно предвосхитил манифест 19-го февраля 1861 г. Неудача его «воровского» движения была неизбежна: если освобождение крестьян в XVIII и в начале XIX в. было для государства и верховной власти – по причинам экономическим и иным – страшно трудным делом, то против государства и власти осуществить его тогда было невозможно. Дело крестьянского освобождения было не только погублено, но и извращено в свою противоположность «воровскими» противогосударственными методами борьбы за него.

Носителем этого противогосударственного «воровства» было как в XVII, так и в XVIII в. «казачество» «Казачество» в то время было не тем, чем оно является теперь: не войсковым сословием, а социальным слоем всего более далеким от государства и всего более ему враждебным. В этом слое были навыки и вкусы к военному делу, которое, впрочем, оставалось у него на уровне организованного коллективного разбоя.

Пугачевщина была последней попыткой казачества поднять и повести против государства народные низы. С неудачей этой попытки казачество сходит со сцены как элемент, вносивший в народные массы анархическое и противогосударственное брожение. Оно само подвергается огосударствлению, и народные массы в своей борьбе остаются одиноки, пока место казачества не занимает другая сила. После того как казачество в роли революционного фактора сходит на нет, в русской жизни зреет новый элемент, который – как ни мало похож он на казачество в социальном и бытовом отношении – в политическом смысле приходит ему на смену, является его историческим преемником. Этот элемент – интеллигенция.

Слово «интеллигенция» может употребляться, конечно, в различных смыслах. История этого слова в русской обиходной и литературной речи могла бы составить предмет интересного специального этюда.

Нам приходит на память, в каком смысле говорил в тургеневской «Странной истории» помещик-откупщик: «У нас смирно; губернатор меланхолик, губернский предводитель – холостяк. А впрочем, послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить: здесь не без красавиц. Ну, и всю нашу интеллигенцию вы увидите». Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражения ученые. Он произносил их с иронией, но и с уважением. Притом известно, что занятие откупами, вместе с солидностью, развивало в людях некоторое глубокомыслие».

Мы разумеем под интеллигенцией, конечно, не публику, бывающую на балах в дворянском собрании.

Мы разумеем под этим наименованием даже не «образованный класс». В этом смысле интеллигенция существует в России давно, ничего особенного не представляет и никакой казаческой миссии не осуществляет. В известной мере «образованный класс» составляла в России всегда некоторая часть духовенства, потом первое место в этом отношении заняло дворянство.

Роль образованного класса была и остается очень велика во всяком государстве; в государстве отсталом, лежавшем не так давно на крайней периферии европейской культуры, она, вполне естественно, является громадной.

Не об этом классе и не об его исторически понятной, прозрачной роли, обусловленной культурною функцией просвещения, идет речь в данном случае. Интеллигенция в русском политическом развитии есть фактор совершенно особенный: историческое значение интеллигенции в России определяется ее отношением к государству в его идее и в его реальном воплощении.

С этой точки зрения интеллигенция, как политическая категория, объявилась в русской исторической жизни лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революцию 1905–07 гг.

Идейно же она была подготовлена в замечательную эпоху 40-х гг.

В облике интеллигенции, как идейно-политической силы в русском историческом развитии, можно различать постоянный элемент, как бы твердую форму, и элемент более изменчивый, текучий – содержание. Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему.

Это отщепенство выступает в духовной истории русской интеллигенции в двух видах: как абсолютное и как относительное. В абсолютном виде оно является в анархизме, в отрицании государства и всякого общественного порядка как таковых (Бакунин и князь Кропоткин). Относительным это отщепенство является в разных видах русского революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные формы русского социализма. Исторически это различие между абсолютным и относительным отщепенством несущественно (хотя анархисты на нем настаивают), ибо принципиальное отрицание государства анархизмом есть нечто в высокой степени отвлеченное, так же как принципиальное признание необходимости общественной власти (т. е. в сущности государства) революционным радикализмом носит тоже весьма отвлеченный характер и стушевывается пред враждебностью к государству во всех его конкретных определениях. Поэтому в известном смысле марксизм, с его учением о классовой борьбе и государстве как организации классового господства, был как бы обострением и завершением интеллигентского противогосударственного отщепенства.

Но мы определили бы сущность интеллигенции неполно, если бы указали на ее отщепенство только в вышеочерченном смысле. Для интеллигентского отщепенства характерны не только его противогосударственный характер, но и его безрелигиозность. Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его мистику не во имя какого-нибудь другого мистического или религиозного начала, а во имя начала рационального и эмпирического.

Петр Бернгардович Струве

В этом заключается глубочайшее философское и психологическое противоречие, тяготеющее над интеллигенцией. Она отрицает мир во имя мира и тем самым не служит ни миру, ни Богу. Правда, в русской литературе с легкой руки, главным образом, Владимира Соловьева установилась своего рода легенда о религиозности русской интеллигенции. Это, в сущности. – применение к русской интеллигенции того же самого воззрения, – на мой взгляд поверхностного и не выдерживающего критики, – которое привело Соловьева к его известной реабилитации, с точки зрения христианской и религиозной, противорелигиозных мыслителей. Разница только в том, что западно-европейский позитивизм и рационализм XVIII в. не в такой полной мере чужд религиозной идеи, как тот русский позитивизм и рационализм XIX в., которым вспоена вся наша интеллигенция.

Весь недавно очерченный максимализм русской интеллигенции, формально роднящий ее с образом ибсеновского Бранда («все или ничего!»), запечатлен указанным выше противоречием, и оно вовсе не носит отвлеченного характера; его жизненный смысл пронизывает всю деятельность интеллигенции, объясняет все ее политические перипетии.

Говорят, что анархизм и социализм русской интеллигенции есть своего рода религия. Именно в вышеуказанном максимализме было открыто присутствие религиозного начала. Далее говорят, что анархизм и социализм суть лишь особые формы индивидуализма и так же, как последний, стремятся к наибольшей полнотой красоте индивидуальной жизни, и в этом, говорят, их религиозное содержание. Во всех этих и подобных указаниях религия понимается совершенно формально и безыдейно.

После христианства, которое учит не только подчинению, но и любви к Богу, основным неотъемлемым элементом всякой религии должна быть, не может не быть вера в спасительную силу и решающее значение личного творчества или, вернее, личного подвига, осуществляемого в согласии с волей Божией. Интересно, что те догматические представления новейшего христианства, которые, как кальвинизм и янсенизм, доводили до высшего теоретического напряжения идею детерминизма в учении о предопределении, рядом с ней психологически и практически ставили и проводили идею личного подвига. Не может быть религии без идеи Бога, и не может быть ее без идеи личного подвига.

Вполне возможно религиозное отщепенство от государства. Таково отщепенство Толстого. Но именно потому, что Толстой религиозен, он идейно враждебен и социализму, и безрелигиозному анархизму, и стоит вне русской интеллигенции.

Основная философема социализма, идейный стержень, на котором он держится как мировоззрение, есть положение о коренной зависимости добра и зла в человеке от внешних условий. Недаром основателем социализма является последователь французских просветителей и Бентама Роберт Оуэн, выдвинувший учение об образовании человеческого характера, отрицающее идею личной ответственности.

Религия так, как она приемлема для современного человека, учит, что добро в человеке всецело зависит от его свободного подчинения высшему началу. Основная философема всякой религии, утверждаемой не на страхе, а на любви и благоговении, – есть «Царство Божие внутри вас есть».

Для религиозного миросозерцания не может поэтому быть ничего более дорогого и важного, чем личное самоусовершенствование человека, на которое социализм принципиально не обращает внимания.

Социализм в его чисто-экономическом учении не противоречит никакой религии, но он как таковое не есть вовсе религия. Верить («верую, Господи, и исповедую») в социализм религиозный человек не может, так же как он не может верить в железные дороги, беспроволочный телеграф, пропорциональные выборы.

Восприятие русскими передовыми умами западно-европейского атеистического социализма – вот духовное рождение русской интеллигенции в очерченном нами смысле. Таким первым русским интеллигентом был Бакунин, человек, центральная роль которого в развитии русской общественной мысли далеко еще не оценена. Без Бакунина не было бы «полевения» Белинского и Чернышевский не явился бы продолжателем известной традиции общественной мысли. Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев – это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которою живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности. Разница между Новиковым, Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны, и Бакуниным и Чернышевским, с другой стороны, не есть просто «историческое» различие. Это не звенья одного и того же ряда, это два по существу непримиримые духовные течения, которые на всякой стадии развития должны вести борьбу.

В 60-х годах, с их развитием журналистики и публицистики, «интеллигенция» явственно отделяется от образованного класса как нечто духовно особое. Замечательно, что наша национальная литература остается областью, которую интеллигенция не может захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика. Белинский велик совсем не как интеллигент, не как ученик Бакунина, а главным образом как истолкователь Пушкина и его национального значения. Даже Герцен, несмотря на свой социализм и атеизм, вечно борется в себе с интеллигентским ликом. Вернее, Герцен иногда носит как бы мундир русского интеллигента, и расхождение его с деятелями 60-х годов не есть опять-таки просто исторический и исторически обусловленный факт конфликта людей разных формаций культурного развития и общественной мысли, а нечто гораздо более крупное и существенное. Чернышевский по всему существу своему другой человек, чем Герцен. Не просто индивидуально другой, а именно другой духовный тип.

В дальнейшем развитии русской общественной мысли Михайловский, например, был типичный интеллигент, конечно, гораздо более тонкого индивидуального чекана, чем Чернышевский, но все-таки с головы до ног интеллигент. Совсем наоборот, Владимир Соловьев вовсе не интеллигент. Очень мало индивидуально похожий на Герцена Салтыков так же, как он, вовсе не интеллигент, но тоже носит на себе, и весьма покорно, мундир интеллигента. Достоевский и Толстой, каждый по различному, срывают с себя и далеко отбрасывают этот мундир. Между тем весь русский либерализм – в этом его характерное отличие от славянофильства – считает своим долгом носить интеллигентский мундир, хотя острая отщепенская суть интеллигента ему совершенно чужда. Загадочный лик Глеба Успенского тем и загадочен, что его истинное лицо все прикрыто какими-то интеллигентскими масками.

В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции – ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции.

После, пугачевщины и до этой революции все русские политические движения были движениями образованной и привилегированной части России. Такой характер совершенно явственно присущ офицерской революции декабристов.

Бакунин в 1862 г. думал, что уже тогда началось движение социальное и политическое в самых народных массах. Когда началось движение, прорвавшееся в 1905 г. революцией, об этом можно, пожалуй, долго и бесконечно спорить, но когда Бакунин говорил в 1862 г.: «Многие рассуждают о том, будет ли в России революция или не будет, не замечая того, что в. России. уже теперь революция», и продолжал: «В 1863 году быть в России страшной беде, если царь не решится созвать всенародную земскую думу», – то он, конечно, не думал, что революция затянется более чем на сорок лет.

Только в той революции, которую пережили мы, интеллигентская мысль соприкоснулась с народной – впервые в русской истории в таком смысле и в такой форме.

Революция бросилась в атаку на политический строй и социальный уклад самодержавно-дворянской России.

Дата 17 октября 1905 года знаменует собой принципиальное коренное преобразование сложившегося веками политического строя России. Преобразование это произошло чрезвычайно быстро в сравнении с тем долгим предшествующим периодом, когда вся политика власти была направлена к тому, чтобы отрезать нации все пути к подготовке и осуществлению этого преобразования. Перелом произошел в кратковременную эпоху доверия и был, конечно, обусловлен банкротством внешней политики старого порядка.

Быстрота, с которой разыгралось в особенности последнее действие преобразования, давшее под давлением стихийного порыва, вдохновлявшего всеобщую стачку, акт 17 октября, подействовала опьяняюще на интеллигенцию. Она вообразила себя хозяином исторической сцены, и это всецело определило ту «тактику», при помощи которой она приступила к осуществлению своих идей. Общую характеристику этих идей мы уже дали. В сочетании этой тактики с этими идеями, а вовсе не в одной тактике, – ключ к пониманию того, что произошло.

Актом 17 октября по существу и формально революция должна была бы завершиться. Невыносимое в национальном и государственном смысле положение вещей до 17 октября состояло в том, что жизнь народа и развитие государства были абсолютно замкнуты самодержавием в наперед установленные границы. Все, что не только юридически, но и фактически раздвигало или хотя бы угрожало в будущем раздвинуть эти границы, не терпелось и подвергалось гонению. Я охарактеризовал и заклеймил эту политику в предисловии к заграничному изданию знаменитой записки Витте о самодержавии и земстве. Крушение этой политики было неизбежно, и в связи с усложнением общественной жизни и с войной оно совершилось, повторяем, очень быстро.

В момент государственного преобразования 1905 года отщепенские идеи и отщепенское настроение всецело владели широкими кругами русских образованных людей. Исторически, веками слагавшаяся власть должна была пойти насмарку тотчас после сделанной ею уступки, в принципе решавшей вопрос о русской конституции. Речь шла о том, чтобы, по подлинному выражению социал-демократической публицистики того времени, «последним пинком раздавить гадину». И такие заявления делались тогда, когда еще не было созвано народное представительство, когда действительное настроение всего народа и, главное, степень его подготовки к политической жизни, его политическая выдержка никому еще не были известны. Никогда никто еще с таким бездонным легкомыслием не призывал к величайшим политическим и социальным переменам, как наши революционные партии и их организации в дни свободы. Достаточно указать на то, что ни в одной великой революции идея низвержения монархии не являлась наперед выброшенным лозунгом. И в Англии XVII века, и во Франции XVIII века ниспровержение монархии получилось в силу рокового сцепления фактов, которых никто не предвидел, никто не призывал, никто не «делал».

Недолговечная английская республика родилась после веков существования парламента в великой религиозно-политической борьбе усилиями людей, вождь которых является, быть может, самым сильным и ярким воплощением английской государственной идеи и поднял на небывалую высоту английскую мощь. Французская монархия пала вследствие своей чисто политической неподготовленности к тому государственному перевороту, который она сама начала. А основавшаяся на ее месте республика, выкованная в борьбе за национальное бытие, как будто явилась только для того, чтобы уступить место новой монархии, которая в конце концов пала в борьбе с внешними врагами. Наполеон I создал вокруг себя целую легенду, в которой его личность тесно сплелась с идеей мощи и величия государства, а восстановленная после его падения династия была призвана и посажена на престол чужеземцами и в силу этого уже с самого начала своей реставрации была государственно слаба. Но Бурбоны, в лице Орлеанов, конечно, вернулись бы на французский трон после 1848 года, если бы их не предупредил Наполеонид, сильный национально-государственным обаянием первой Империи. Падение же Наполеона III на этой подготовленной к государственным переворотам почве было обусловлено полным, беспримерным в истории военным разгромом государства. Так в новейшей французской истории почти в течение целого столетия продолжался политический круговорот от республики к монархии и обратно, круговорот, полный великих государственных событий.

Чужой революционный опыт дает наилучший комментарий к нашему русскому. Интеллигенция нашла в народных массах лишь смутные инстинкты, которые говорили далекими голосами, сливавшимися в какой-то гул. Вместо того чтобы этот гул претворить систематической воспитательной работой в сознательные членораздельные звуки национальной личности, интеллигенция прицепила к этому гулу свои короткие книжные формулы. Когда гул стих, формулы повисли в воздухе.

В ту борьбу с исторической русской государственностью и с «буржуазным» социальным строем, которая после 17-го октября была поведена с еще большею страстностью и в гораздо более революционных формах, чем до 17 октября, интеллигенция внесла огромный фанатизм ненависти, убийственную прямолинейность выводов и построений и ни грана – религиозной идеи.

Религиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-видимому, не имеет отношения к политике. Однако только по-видимому. Не случайно, что русская интеллигенция, будучи безрелигиозной в том неформальном смысле, который мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, неделовита, легкомысленна в политике… Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения, – словом, тут была и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания. Это противоречие, конечно, свойственно по существу всякому окрашенному материализмом и позитивизмом радикализму. Но ни над одной живой исторической силой оно не тяготело и не тяготеет в такой мере, как над русской интеллигенцией. Радикализм или максимализм может находить себе оправдание только в религиозной идее, в поклонении и служении какому-нибудь высшему началу. Во-первых, религиозная идея способна смягчить углы такого радикализма, его жесткость’ и жестокость. Но кроме того, и это самое важное, религиозный радикализм апеллирует к внутреннему существу человека, ибо с религиозной точки зрения проблема внешнего устроения жизни есть нечто второстепенное. Поэтому, как бы решительно ни ставил религиозный радикализм политическую и социальную проблему, он не может не видеть в ней проблемы воспитания человека. Пусть воспитание это совершается путем непосредственного общения человека с Богом, путем, так сказать, над человеческим, но все-таки это есть воспитание и совершенствование человека, обращающееся к нему самому, к его внутренним силам, к его чувству ответственности.

Наоборот, безрелигиозный максимализм, в какой бы то ни было форме, отметает проблему воспитания в политике и в социальном строительстве, заменяя его внешним устроением жизни.

Говоря о том, что русская интеллигенция идейно отрицала или отрицает личный подвиг и личную ответственность, мы, по-видимому, приходим в противоречие со всей фактической историей служения интеллигенции народу, с фактами героизма, подвижничества и самоотвержения, которыми отмечено это служение. Но нужно понять, что фактическое упражнение самоотверженности не означает вовсе признания идеи личной ответственности как начала, управляющего личной и общественной жизнью. Когда интеллигент размышлял о своем долге перед народом, он никогда не додумывался до того, что выражающаяся в начале долга идея личной ответственности должна быть адресована не только к нему, интеллигенту, но и к народу, т. е. ко всякому лицу, независимо от его происхождения и социального положения. Аскетизм и подвижничество интеллигенции, полагавшей свои силы на служение народу, несмотря на всю свою привлекательность, были, таким образом, лишены принципиального морального значения и воспитательной силы.

Это обнаружилось с полною ясностью в революции. Интеллигентская доктрина служения народу не предполагала никаких обязанностей у народа и не ставила ему самому никаких воспитательных задач. А так как народ состоит из людей, движущихся интересами и инстинктами, то, просочившись в народную среду, интеллигентская идеология должна была дать вовсе не идеалистический плод. Народническая, не говоря уже о марксистской, проповедь в исторической действительности превращалась в разнузданно и деморализацию.

Вне идеи воспитания в политике есть только две возможности: деспотизм или охлократия. Предъявляя самые радикальные требования, во имя их призывая народ к действиям, наша радикальная интеллигенция, совершенно отрицала воспитание в политике и ставила на его место возбуждение. Но возбуждение быстро сыграло свою роль и не могло больше ничего дать. Когда оно спало, момент был пропущен и воцарилась реакция. Дело, однако, вовсе не в том только, что пропущен был момент.

В настоящее время отвратительное торжество реакции побуждает многих забывать или замалчивать ошибки пережитой нами революции. Не может быть ничего более опасного, чем такое забвение, ничего более легкомысленного, чем такое замалчивание. Такому отношению, которое нельзя назвать иначе как политическим импрессионизмом, необходимо противопоставить подымающийся над впечатлениями текущего момента анализ морального существа того политического кризиса, через который прошла страна со своей интеллигенцией во главе.

Чем вложились народные массы в этот кризис? Тем же, чем они влагались в революционное движение XVII и XVIII веков, своими социальными страданиями и стихийно выраставшими из них социальными требованиями, своими инстинктами, аппетитами и ненавистями. Религиозных идей не было никаких. Это была почва, чрезвычайно благодарная для интеллигентского безрелигиозного радикализма, и он начал оперировать на этой почве с уверенностью, достойною лучшего применения.

Прививка политического радикализма интеллигентских идей к социальному радикализму народных инстинктов совершилась с ошеломляющей быстротой. В том, как легко и стремительно стала интеллигенция на эту стезю политической и социальной революционизации исстрадавшихся народных масс, заключалась не просто политическая ошибка, не просто грех тактики. Тут была ошибка моральная. В основе тут лежало представление, что «прогресс» общества может быть не плодом совершенствования человека, а ставкой, которую следует сорвать в исторической игре, апеллируя к народному возбуждению.

Политическое легкомыслие и неделовитость присоединились к этой основной моральной ошибке. Если интеллигенция обладала формой религиозности без ее содержания, то ее «позитивизм», наоборот, был чем-то совершенно бесформенным. То были «положительные», «научные» идеи без всякой истинной положительности, без знания жизни и людей, «эмпиризм» без опыта, «рационализм» без мудрости и даже без здравого смысла.

Революцию делали плохо. В настоящее время с полною ясностью раскрывается, что в этом делании революции играла роль ловко инсценированная провокация. Это обстоятельство, однако, только ярко иллюстрирует поразительную неделовитость революционеров, их практическую беспомощность, но не в нем суть дела. Она не в том, как делали революцию, а в том, что ее вообще делали. Делали революцию в то время, когда задача состояла в том, чтобы все усилия сосредоточить на политическом воспитании и самовоспитании. Война раскрыла глаза народу, пробудила национальную совесть, и это пробуждение открывало для работы политического воспитания такие широкие возможности, которые обещали самые обильные плоды. И вместо этого что же мы видели? Две всеобщие стачки с революционным взвинчиванием рабочих масс (совет рабочих депутатов!), ряд военных бунтов, бессмысленных и жалких, московское восстание, которое было гораздо хуже, чем оно представилось в первый момент, бойкот выборов в первую думу и подготовка, (при участии провокации!) дальнейших вооруженных восстаний, разразившихся уже после роспуска Государственной Думы. Все это должно было терроризировать и в конце концов смести власть. Власть была действительно терроризирована. Явились военно-полевые суды и бесконечные смертные казни. И затем государственный испуг превратился в нормальное политическое состояние, в котором до сих пор пребывает власть, в котором она осуществила изменение избирательного закона, – теперь потребуются годы, чтобы сдвинуть страну с этой мертвой точки.

Итак, безрелигиозное отщепенство от государства, характерное для политического мировоззрения русской интеллигенции, обусловило и ее моральное легкомыслие, и ее неделовитость в политике.

Что же следует из такого диагноза болезни? Прежде всего – и это я уже подчеркнул выше, – вытекает то, что недуг заложен глубоко, что смешно, рассуждая о нем, говорить о политической тактике. Интеллигенции необходимо пересмотреть все свое миросозерцание и в том числе подвергнуть коренному пересмотру его главный устой – то социалистическое отрицание личной ответственности, о котором мы говорили выше. С вынутием этого камня – а он должен быть вынут – рушится все здание этого миросозерцания.

При этом самое положение «политики» в идейном кругозоре интеллигенции должно измениться. С одной стороны, она перестанет быть той изолированной и независимой от всей прочей духовной жизни областью, которою она была до сих пор. Ибо в основу и политики ляжет идея не внешнего устроения общественной жизни, а внутреннего совершенствования человека. А с другой стороны, господство над всей прочей духовной жизнью независимой от нее политики должно кончиться:

К политике в умах русской интеллигенции установилось в конце концов извращенное и в корне противоречивое отношение. Сводя политику к внешнему устроению жизни – чем она с технической точки зрения на самом деле и является, – интеллигенция в то же время видела в политике альфу и омегу всего бытия своего и народного (я беру тут политику именно в широком смысле внешнего общественного устроения жизни). Таким образом, ограниченное средство превращалось во всеобъемлющую цель, – явное, хотя и постоянно в человеческом обиходе встречающееся извращение соотношения между средством и целью.

Подчинение политики идее воспитания вырывает ее из той изолированности, на которую политику необходимо обрекает «внешнее» ее понимание.

Нельзя политику, так понимаемую, свести просто к состязанию общественных сил, например, к борьбе классов, решаемой в конце концов физическим превосходством. С другой стороны, при таком понимании невозможно политике во внешнем смысле подчинять всю духовную жизнь.

Воспитание, конечно, может быть понимаемо тоже во внешнем смысле. Его так и понимает тот социальный оптимизм, который полагает, что человек всегда готов, всегда достаточно созрел для лучшей жизни и что только неразумное общественное устройство мешает ему проявить уже имеющиеся налицо свойства и возможности. С этой точки зрения «общество» есть воспитатель, хороший или дурной, отдельной личности. Мы понимаем воспитание совсем не в этом смысле «устроения» общественной среды и ее педагогического воздействия на личность. Это есть «социалистическая» идея воспитания, не имеющая ничего общего с идеей воспитания в религиозном смысле. Воспитание в этом смысле совершенно чуждо социалистического оптимизма. Оно верит не в устроение, а только в творчество, в положительную работу человека над самим собой, в борьбу его внутри себя во имя творческих задач…

Русская интеллигенция, отрешившись от безрелигиозного государственного отщепенства, перестанет существовать как некая особая культурная категория. Сможет ли она совершить огромный подвиг такого преодоления своей нездоровой сущности? От решения этого вопроса зависят в значительной мере судьбы России и ее культуры. Можно ли дать на него какой-нибудь определенный ответ в настоящий момент? Это очень трудно, но некоторые данные для ответа все-таки имеются.

Есть основание думать, что изменение произойдет из двух источников и будет носить соответственно, этому двоякий характер. Во-первых, в процессе экономического развития интеллигенция «обуржуазится», т. е. в силу процесса социального приспособления примирится с государством и органически-стихийно втянется в существующий общественный уклад, распределившись по разным классам общества. Это, собственно, не будет духовным переворотом, а именно лишь приспособлением духовной физиономии к данному социальному укладу. Быстрота этого процесса будет зависеть от быстроты экономического развития России и от быстроты переработки всего ее государственного строя в конституционном духе.

Но может наступить в интеллигенции настоящий духовный переворот, который явится результатом борьбы идей. Только этот переворот и представляет для нас интерес в данном случае. Какой гороскоп можно поставить ему?

В интеллигенции началось уже глубокое брожение, зародились новые идеи, а старые идейные основы поколеблены и скомпрометированы. Процесс этот только что еще начался, и какие успехи он сделает, на чем он остановится, в настоящий момент еще нельзя сказать. Но и теперь уже можно сказать, что, поскольку русская идейная жизнь связана с духовным развитием других, дальше нас ушедших стран, процессы, в них происходящие, не могут не отражаться на состоянии умов в России. Русская интеллигенция как особая культурная категория есть порождение взаимодействия западного социализма с особенными условиями нашего культурного, экономического и политического развития. До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только «образованный класс» и разные в нем направления.

Для духовного развития Запада нет в настоящую эпоху процесса более знаменательного и чреватого последствиями, чем кризис и разложение социализма. Социализм, разлагаясь, поглощается социальной политикой. Бентам победил Сен-Симона и Маркса. Последнее усилие спасти социализм – синдикализм – есть, с одной стороны, попытка романтического возрождения социализма, откровенного возведения его к стихийным иррациональным началам, а с другой стороны, он означает столь же откровенный призыв к варварству. Совершенно ясно, что это усилие бессильно и бесплодно. При таких условиях социализм вряд ли может оставаться для тех элементов русского общества, которые составляют интеллигенцию, живой водой их духовно-общественного бытия.

Самый кризис социализма на Западе потому не выступает так ярко, что там нет интеллигенции. Нет на Западе того чувствилища, которое представляет интеллигенция. Поэтому по России кризис социализма в идейном смысле должен ударить с большей силой, чем по другим странам. В этом кризисе встают те же самые проблемы, которые лежат в основе русской революции и ее перипетий. Но если наша «интеллигенция» может быть более чувствительна к кризису социализма, чем «западные» люди, то, с другой стороны, самый кризис у нас и для нас прикрыт нашей злосчастной «политикой», возрождением недобитого абсолютизма и разгулом реакции. На Западе принципиальное значение проблем и органический характер кризиса гораздо яснее.

Такой идейный кризис нельзя лечить ни ромашкой тактических директив, ни успокоительным режимом безыдейной культурной работы. Нам нужна, конечно, упорная работа над культурой. Но именно для того, чтобы в ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, творческая борьба идей.

Николай Бердяев. Философская истина и интеллигентская правда

Николай Александрович Бердяев

В эпоху кризиса интеллигенции и сознания свих ошибок, в эпоху переоценки старых идеологий необходимо остановиться и на нашем отношении к философии. Традиционное отношение русской интеллигенции к философии сложнее, чем это может показаться на первый взгляд, и анализ этого отношения может вскрыть основные духовные черты нашего интеллигентского мира. Говорю об интеллигенции в традиционно-русском смысле этого слова, о нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни. Этот своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью под двойным давлением, давлением казенщины внешней – реакционной власти и казенщины внутренней – инертности мысли и консервативности чувств, не без основания называют «интеллигентщиной» в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова. Те русские философы, которых не хочет знать русская интеллигенция, которых она относит к иному, враждебному миру, тоже ведь принадлежат к интеллигенции, но чужды «интеллигентщины». Каково же было традиционное отношение нашей специфической, кружковой интеллигенции к философии, отношение, оставшееся неизменным, несмотря на быструю смену философских мод? Консерватизм и косность в основном душевном укладе у нас соединялись со склонностью новинкам, к последним европейским течениям, которые никогда не усваивались глубоко. То же было и в отношении к философии.

Прежде всего бросается в глаза, что отношение к философии было так же малокультурно, как и к другим духовным ценностям: самостоятельное значение философии отрицалось, философия подчинялась утилитарно-общественным целям. Исключительное, деспотическое господство утилитарно-морального критерия, столь же исключительное, давящее господство народолюбия и пролетаролюбия, поклонение народу», его пользе, и интересам, духовная подавленность политическим деспотизмом, – все это вело к тому, что уровень философской, культуры оказался у нас очень низким, философские знания и философское развитые были очень мало распространены в среде нашей интеллигенции. Высокую философскую культуру можно было встретить лишь у отдельных личностей, которые, тем самым уже выделялись из мира «интеллигентщины». Но у нас было не только мало философских знаний-это беда исправимая, – у нас господствовал такой душевный уклад и такой способ оценки всего, что подлинная философия должна была остаться закрытой и непонятной, а философское творчество должно было представляться явлением мира иного и таинственного. Быть может, некоторые и читали философские книги, внешне понимали про, читанное, но внутренне так же мало соединялось с миром философского творчества, как и с миром красоты. Объясняется это не дефектами интеллекта, а направлением воли, которая создала традиционную, упорную интеллигентскую среду, принявшую в свою, плоть и кровь народническое миросозерцание и утилитарную оценку, не исчезнувшую и по сию пору. Долгое время у нас считалось почти безнравственным отдаваться философскому творчеству, в этом роде занятий видели измену народу и народному делу. Человек, слишком, погруженный в философские проблемы, подозревался в равнодушии к интересам крестьян и рабочих. К философскому творчеству интеллигенция относилась аскетически, требовала воздержания во имя своего бога-народа, во имя сохранения сил для борьбы с дьяволом – абсолютизмом. Это народнически-утилитарно-аскетическое отношение к философии осталось и утех интеллигентских направлений, которые по видимости преодолели народничество и отказались от элементарного утилитаризма, так как отношение это коренилось в сфере подсознательной. Психологические первоосновы такого отношения к философии, да и вообще к созиданию духовных ценностей можно выразить так: интересы распределения и уравнения в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и творчества. Это одинаково верно и относительно сферы материальной, и относительно сферы духовной: к философскому творчеству русская интеллигенция относилась так же, как и к экономическому производству. И интеллигенция всегда охотно принимала идеологию, в которой центральное место отводилось проблеме распределения и равенства, а все творчество было в загоне, тут ее доверие не имело границ. К идеологии же, которая в центре ставит творчество и ценности, она относилась подозрительно, с заранее составленным волевым решением отвергнуто и изобличить. Такое отношение загубило философский талант Н. К. Михайловского, равно как и большой художественный талант Гл. Успенского. Многие воздерживались от философского и художественного творчества, так как считали это делом безнравственным с точки зрения интересов распределения и равенства, видели в этом измену народному благу. В 70-е годы было у нас даже время, когда чтение книг и увеличение знаний считалось не особенно ценным занятием и когда морально осуждались жажда просвещения. Времена этого народнического мракобесия прошли уже давно, но бацилла осталась в крови. В революционные дни опять повторилось гонение на знание, на творчество, на высшую жизнь духа. Да и до наших дней остается в крови интеллигенции все та же закваска. Доминируют все те же моральные суждения, какие бы новые слова ни усваивались на поверхности. До сих пор еще наша интеллигентная молодежь не может признать самостоятельного значения наук, философии, просвещения, университетов, до сих пор еще подчиняет интересам политики, партий, направлений и кружков. Защитников безусловного и независимого знания, знания как начала, возвышающегося над общественной злобой дня, все еще подозревают в реакционности. И этому неуважению к святыне знания немало способствовала всегда деятельность министерства народного просвещения. Политический абсолютизм и тут настолько исказил душу передовой интеллигенции, что новый дух лишь с трудом пробивается в сознание молодежи[1].

Но нельзя сказать, чтобы философские темы и проблемы были чужды русской интеллигенции. Можно даже сказать, что наша интеллигенция всегда интересовалась вопросами философского порядка, хотя и не в философской их постановке: она умудрялась даже самым практическим общественным интересам придавать философский характер, конкретное и частное она превращала в отвлеченное и общее, вопросы аграрный или рабочий представлялись ей вопросами мирового спасения, а социологические учения окрашивались для нее почти что в богословский цвет. Черта эта отразилась в нашей публицистике, которая учила смыслу жизни и была не столько конкретной и практической, сколько отвлеченной и философской даже в рассмотрении проблем экономических. Западничество и славянофильство – не только публицистические, но и философские направления. Белинский, один из отцов русской интеллигенции, плохо знал философию и не обладал философским методом мышления, но его всю жизнь мучили проклятые вопросы, вопросы порядка мирового и философского. Теми же философскими вопросами заняты герои Толстого и Достоевского. В 60-е годы философия была в загоне и упадке, презирался Юркевич, который, во всяком случае, был настоящим философом по сравнению с Чернышевским. Но характер тогдашнего увлечения материализмом, самой элементарной и низкой формой философствования, все же отражал интерес к вопросам порядка философского и мирового. Русская интеллигенция хотела жить и определять свое отношение к самым практическим и прозаическим сторонам общественной жизни на основании материалистического катехизиса и материалистической метафизики. В 70-е годы интеллигенция увлекалась позитивизмом, и ее властитель дум – Н. К. Михайловский был философом по интересам мысли и по размаху мысли, хотя без настоящей школы и без настоящих знаний. К П. Л. Лаврову, человеку больших знаний и широты мысли, хотя и лишенному творческого таланта, интеллигенция обращалась за философским обоснованием ее революционных социальных стремлений. И Лавров давал философскую санкцию стремлениям молодежи, обычно начиная свое обоснование издалека, с образования туманных масс. У интеллигенции всегда были свои кружковые, интеллигентские философы и своя направленская философия, оторванная от мировых философских традиций. Эта доморощенная и почти сектантская философия удовлетворяла глубокой потребности нашей интеллигентской молодежи иметь «миросозерцание», отвечающее на все основные вопросы жизни и соединяющее теорию с общественной практикой. Потребность в целостном общественно-философском миросозерцании – основная потребность нашей интеллигенции в годы юности, и властителями ее дум становились лишь те, которые из общей теории выводили санкцию ее освободительных общественных стремлений, ее демократических инстинктов, ее требований справедливости во что бы то ни стало. В этом отношении классическими «философами» интеллигенции были Чернышевский и Писарев в 60-е годы, Лавров и Михайловский в 70-е годы. Для философского творчества, для духовной культуры нации писатели эти почти ничего не давали, но они отвечали потребности интеллигентной молодежи в миросозерцании и обосновывали теоретически жизненные стремления интеллигенции; до сих пор еще они остаются интеллигентскими учителями и с любовью читаются в эпоху ранней молодости. В 90-е годы с возникновением марксизма очень повысились умственные интересы интеллигенции, молодежь начала европеизироваться, стала читать научные книги, исключительно эмоциональный народнический тип стал изменяться под влиянием интеллектуалистической струи. Потребность в философском обосновании своих социальных стремлений стала удовлетворяться диалектическим материализмом, а потом неокантианством, которое широкого распространения не получило ввиду своей философской сложности. «Философом» эпохи стал Бельтов-Плеханов, который вытеснил Михайловского из сердец молодежи. Потом на сцену появился Авенариус и Мах, которые провозглашены были философскими спасителями пролетариата, и гг. Богданов и Луначарский сделались «философами» социал-демократической интеллигенции. С другой стороны возникли течения идеалистические и мистические, но то была уж совсем другая струя в русской культуре. Марксистские победы над народничеством не привели к глубокому кризису природы русской интеллигенции, она осталась староверческой и народнической и в европейском одеянии марксизма. Она отрицала себя в социал-демократической теории, но сама эта теория была У нас лишь идеологией интеллигентской кружковщины. И отношение к философии осталось прежним, если «не считать того критического течения в марксизме, которое потом перешло в идеализм, но широкой популярности среди интеллигенции не имело.

Интерес широких кругов интеллигенции к философии исчерпывался потребностью в философской санкции ее общественных настроений и стремлений, которые от философской работы мысли не колеблются и не переоцениваются, остаются незыблемыми, как догматы. Интеллигенцию не интересует вопрос, истинна или ложна, например, теория знания Маха, ее интересует лишь то, благоприятна или нет эта теория идее социализма, послужит ли она благу и интересам пролетариата; ее: интересует не то, возможна ли метафизика и существуют ли метафизические истины, а то лишь, не повредит. ли метафизика интересам народа, не отвлечет ли от борьбы с самодержавием и от служения пролетариату. Интеллигенция готова принять на веру всякую философию под тем условием, чтобы она санкционировала ее социальные идеалы, и без критики отвергнет всякую, самую глубокую и истинную философию, если она будет заподозрена в неблагоприятном или просто критическом отношении к этим традиционным настроениям, и идеалам. Вражда к идеалистическим и религиозно-мистическим течениям, игнорирование оригинальной и полной творческих задатков русской философии основаны на этой «католической» психологии. Общественный утилитаризм в оценках всего, поклонение «народу» – то крестьянству, то пролетариату, – все это остается моральным догматом большей части интеллигенции. Она: начала даже Канта читать потому только, что критический марксизм обещал на Канте обосновать социалистический идеал. Потом принялась даже за с трудом перевариваемого Авенариуса, так как отвлеченнейшая, «чистейшая» философия Авенариуса без его ведома и без его вины представилась вдруг философией социал-демократов «большевиков».

В этом своеобразном отношении к философии сказалась, конечно, вся наша малокультурность, примитивная недифференцированность, слабое сознание безусловной ценности истины и ошибка морального суждения. Вея русская история обнаруживает слабость самостоятельных умозрительных интересов. Но сказались тут и задатки, черт положительных и ценных-жажда целостного миросозерцания, в котором теория слита с жизнью, жажда веры. Интеллигенция не без основания относится отрицательно и подозрительно к отвлеченному академизму, к рассечению живой истины, и в ее требовании целостного отношения к миру и жизни можно разглядеть черту бессознательной религиозности. И необходимо резко разделить «десницу» и «шуйцу» в традиционной психологии интеллигенции. Нельзя идеализировать эту слабость теоретических философских интересов, этот низкий уровень философской культуры, отсутствие серьезных философских знаний и неспособность к серьезному философскому мышлению. Нельзя идеализировать и эту почти маниакальную склонность оценивать философские учения и философские истины по критериям политическим и утилитарным, эту неспособность рассматривать явления философского и культурного творчества по существу, с точки зрения абсолютной их ценности. В данный час истории интеллигенция нуждается не в самовосхвалении, а в самокритике. К новому сознанию мы можем перейти лишь через покаяние и самообличение. В реакционные 80-е годы с самовосхвалением говорили о наших консервативных, истинно-русских добродетелях, и Вл. Соловьев совершил важное дело, обличая эту часть общества, призывая, к самокритике и покаянию, к раскрытию наших болезней. Потом наступили времена, когда заговорили о наших радикальных, тоже истиннорусских добродетелях. В эти времена нужно призывать другую часть общества к самокритике, покаянию и обличению болезней. Нельзя совершенствоваться, если находишься в упоения от собственных великих свойств, – от этого упоения меркнут и подлинно большие достоинства.

С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине. А философия есть школа любви к истине, прежде всего к истине. Интеллигенция не могла бескорыстно отнестись к философии, потому что корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья. Она шла на соблазн великого инквизитора, который требовал отказа от истины во имя-счастья людей. Основное моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу: да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься, если люди будут счастливее; долой истину, если она стоит на пути заветного клича «долой самодержавие». Оказалось, что ложно направленное человеколюбие убивает боголюбие, так как любовь к истине, как и к красоте, как и ко всякой абсолютной ценности, есть выражение любви к Божеству. Человеколюбие это было ложным, так как не было основано на настоящем уважении к человеку, к равному и родному по Единому Отцу; оно было, с одной стороны, состраданием и жалостью к человеку из «народа», а с другой стороны, превращалось в человекопоклонство и народопоклонство. Подлинная же любовь к людям есть любовь не против истины и Бога, а в истине и в Боге, не жалость, отрицающая достоинство человека, а признание родного Божьего образа в каждом человеке. Во имя ложного человеколюбия и народолюбия у нас выработался в отношении к философским исканиям и течениям метод заподозривания и сыска. По существу в область философии никто и не входил; народникам запрещала входить ложная любовь к крестьянству, марксистам – ложная любовь к пролетариату. Но подобное отношение к крестьянству и пролетариату было недостатком уважения к абсолютному значению человека, так как это абсолютное значение основано на божеском, а не на человеческом, на истине, а не на интересе. Авенариус оказался лучше Канта или Гегеля не потому, что в философии Авенариуса увидели истину, а потому, что вообразили, будто Авенариус более благоприятствует социализму. Это и значит, что интерес поставлен выше истины, человеческое выше божеского. Опровергать философские теории на том основании, что они не благоприятствуют народничеству или социал-демократии, значит презирать истину. Философа, заподозренного в «реакционности» (а что только у нас не называется «реакционным»!), никто не станет слушать, так как сама по себе философия и истина мало кого интересуют. Кружковой отсебятине г. Богданова всегда отдадут предпочтение перед замечательным и оригинальным русским философом Лопатиным. Философия Лопатина требует серьезной умственной работы, и из нее не вытекает никаких программных лозунгов, а к философии Богданова можно отнестись исключительно эмоционально, и она вся укладывается в пятикопеечную брошюру. В русской интеллигенции рационализм сознания сочетался с исключительной эмоциональностью и с слабостью самоценной умственной жизни.

И к философии, как и к другим сферам жизни, у нас. преобладало демагогическое отношение: споры философских направлений в интеллигентских кружках носили демагогический характер и сопровождались недостойным поглядыванием по сторонам с целью узнать, кому что понравится и каким инстинктам что соответствует. Эта демагогия деморализует душу нашей интеллигенции и создает тяжелую атмосферу. Развивается моральная трусость, угасает любовь к истине и дерзновение мысли. Заложенная в душе русской интеллигенции жажда справедливости на земле, священная в своей основе жажда, искажается. Моральный пафос вырождается в мономанию. «Классовые» объяснения разных идеологий и философских учений превращаются у марксистов в какую-то болезненную навязчивую идею. И эта мономания заразила у нас большую часть «левых». Деление философии на «пролетарскую» и «буржуазную», на «левую» и «правую», утверждение двух истин, полезной и вредной, – все это признаки умственного, нравственного и общекультурного декаданса. Путь этот ведет к разложению общеобязательного универсального сознания, с которым связано достоинство человечества и рост его культуры.

Русская история создала интеллигенцию с таким душевным укладом, которому противен был объективизм и универсализм, при котором не могло быть настоящей любви к объективной, вселенской истине и ценности. К объективным идеям, к универсальным нормам русская интеллигенция относилась недоверчиво, так как предполагала, что подобные идеи и нормы помешают бороться с самодержавием и служить «народу», благо которого ставилось выше вселенской истины и добра. Это роковое свойство русской интеллигенции, выработанное ее печальной историей, свойство, за которое должна ответить и наша историческая власть, калечившая русскую жизнь и роковым образом толкавшая интеллигенцию исключительно на борьбу против политического и экономического гнета, привело к тому, что в сознании русской интеллигенции европейские философские учения воспринимались в искаженном виде, приспособлялись к специфически интеллигентским интересам, а значительнейшие явления философской мысли совсем игнорировались. Искажен и к домашним условиям приспособлен был у нас и научный позитивизм, и экономический материализм, и эмпириокритицизм, и неокантианство, и ницшеанство.

Научный позитивизм был воспринят русской интеллигенцией совсем превратно, совсем ненаучно и играй совсем не ту роль, что в Западной Европе. К «науке» и «научности» наша интеллигенция относилась с почтением и даже с идолопоклонством, но под наукой понимала особый материалистический догмат, под научностью особую веру, и всегда догмат и веру, изобличающую зло самодержавия, ложь буржуазного мира, веру, спасающую народ или пролетариат. Научный позитивизм, как и все западное, был воспринят в самой крайней форме и превращен не только в примитивную метафизику, но и в особую религию, заменяющую все прежние религии. А сама наука и научный дух не привились у нас, были восприняты не широкими массами интеллигенции, а лишь немногими. Ученые никогда не пользовались у нас особенным уважением и популярностью, и если они были политическими индифферентистами, то сама наука их считалась не настоящей. Интеллигентная молодежь начинала обучаться науке по Писареву, по Михайловскому, по Бельтову, по своим домашним, кряковым «ученым» и «мыслителям». О настоящих же ученых многие даже не слыхали. Дух научного позитивизма сам по себе не прогрессивен и не реакционен, он просто заинтересован в исследовании истины. Мы же под научным духом всегда понимали политическую прогрессивность и социальный радикализм. Дух научного позитивизма сам по себе не исключает никакой метафизики и никакой религиозной веры, но также и не утверждает никакой метафизики и никакой веры[2]. Мы же под научным позитивизмом всегда понимали радикальное отрицание всякой метафизики и всякой религиозной веры, или, точнее, научный позитивизм был для нас тождествен с материалистической метафизикой и социально-революционной верой. Ни один мистик, ни один верующий не может отрицать научного позитивизма и науки. Между самой мистической религией и самой позитивной наукой не может существовать никакого антагонизма, так как сферы их компетенции совершенно разные. Религиозное и метафизическое сознание, действительно отрицает единственность науки и верховенство научного, познания в духовной жизни, но сама-то наука может лишь выиграть от такого ограничения ее области. Объективные и научные элементы позитивизма были нами плохо восприняты, но тем страстнее, были восприняты те элементы позитивизма, которые, превращали его в веру, в окончательное миропонимание. Привлекательной для русской интеллигенции была, не объективность позитивизма, а его субъективность обоготворявшая человечество. В 70-е годы позитивизм, был превращен Лавровым и Михайловским в «субъективную социологию», которая стала доморощенной кружковой философией русской интеллигенции. Вл. Соловьев очень остроумно сказал, что русская интеллигенция всегда мыслит странным силлогизмом: человек. произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга. И научный позитивизм был воспринято русской интеллигенцией исключительно в смысле этого силлогизма. Научный позитивизм был лишь орудием для утверждения царства социальной справедливости и для окончательного истребления тех метафизические и религиозных идей, на которых, по догматическому предположению интеллигенции, покоится царство зла. Чичерин был гораздо более ученым человеком и в научно-объективном смысле гораздо большим позитивистом, чем Михайловский, что не мешало ему быть метафизиком-идеалистом и даже верующим христианином. Но наука Чичерина была эмоционально далека и противна русской интеллигенции, а наука Михайловского была близка и мила. Нужно, наконец, признать, что «буржуазная» наука и есть именно настоящая, объективная наука, «субъективная» же наука наших народников и «классовая» наука наших марксистов имеют больше общего с особой формой веры, чем с наукой. Верность вышесказанного подтверждается всей историей наших интеллигентских идеологий: и материализмом 60-х годов, и субъективной социологией 70-х и экономическим материализмом на русской почве.

Экономический материализм был так же неверно воспринят и подвергся таким же искажениям на русской почве, как и научный позитивизм вообще. Экономический материализм есть учение по Преимуществу Объективное, оно ставите центре социальной жизни общества объективное начало производства, а не субъективное начало распределения. Учение это видит сущность человеческой истории в творческом процессе победы над природой, в экономическом созидании и организации производительных сил. Весь социальный строй с присущими ему формами распределительной справедливости, все субъективные настроения социальных групп подчинены этому объективному производственному началу. И нужно сказать, что в объективно-научной стороне марксизма было здоровое зерно, которое утверждал и развивал самый культурный и ученый из наших марксистов – П. Б. Струве. Вообще же экономический материализм и марксизм был у нас понят превратно, был воспринят «субъективно» и приспособлен к традиционной психологии интеллигенции. Экономический материализм утратил свой объективный характер на русской почве, производственно-созидательный момент был отодвинут на второй план, и на первый план выступила субъективно-классовая сторона социал-демократизма. Марксизм подвергся у нас народническому перерождению, экономический материализм превратился в новую форму «субъективной социологии». Русскими марксистами овладела исключительная любовь к равенству и исключительная вера в близость социалистического конца и возможность достигнуть этого конца в России чуть ли не раньше, чем на Западе. Момент объективной истины окончательно потонул в моменте субъективном, в «классовой» точке зрения и классовой психологии. В России философия экономического материализма превратилась исключительно в «классовый субъективизме, даже в классовую пролетарскую мистику. В свете подобной философии сознание не могло быть обращено на объективные условия развития России, а необходимо было поглощено достижением отвлеченного максимума для пролетариата, максимума с точки зрения интеллигентской кружковщины, не желающей знать никаких объективных истин. Условия русской жизни делали невозможным процветание объективной общественной философии и науки. Философия и наука понимались субъективно-интеллигентски.

Неокантианство подверглось у нас меньшему искажению, так как пользовалось меньшей популярностью и распространением. Но все же был период, когда мы слишком исключительно хотели использовать неокантианство для критического реформирования марксизма и для нового обоснования социализма. Даже объективный и научный Струве в первой своей книге прегрешил слишком социологическим истолкованием теории познания Риля, дал гносеологизму Риля благоприятное для экономического материализма истолкование. А Зиммеля одно время у нас считали почти марксистом, хотя с марксизмом он имеет мало общего. Потом неокантианский и неофихтеанский дух стал для нас орудием освобождения от марксизма и позитивизма и способом выражения назревших идеалистических настроений. Творческих же неокантианских традиций в русской философии не было, настоящая русская философия шла иным путем, о котором речь будет ниже. Справедливость требует признать, что интерес к Канту, к Фихте, к германскому идеализму повысил наш философско-культурный уровень и послужил мостом к высшим формам философского сознания.